「知られざる地政学」連載(108):教室からスマートフォンを追放せよ(上)

国際

2025年9月3日付のThe Economistの記事「学校は教室からスマートフォンを追放すべきだ」(Schools should banish smartphones from the classroom)は興味深い。それにもかかわらず、日本の場合、こうした大問題を、官僚が主導する審議会とか有識者会議(実はアホの集まりにすぎないが)という似非専門家と利害関係者からなる場で議論するだけで、国民的関心を排除することで恣意的な政策決定が行われてきた。これに対して、諸外国の例をみると、あえて法律で規制することで、政治化させるという国も多いことに気づく

この問題は、長期的な各国の将来にかかわる大問題であり、地政学的にみても重要だ。なぜなら、「浅瀬でチャプチャプするだけの頭脳」しかない政治家、官僚、似非学者、マスコミ人だらけになっては困るからである。そこで、今回はこの問題について考えたい。

韓国は2026年3月からスマートフォン使用禁止

韓国では、2025年8月27日、来年の新学期から、小中高生の授業中のスマートフォンなどの使用禁止を盛り込んだ「初等中等教育法改正案」が国会本会議で可決された(出席議員163名中115名の賛成で可決)

小中高生は3月1日から授業中にスマホや同様の機器を使用することができなくなる。ただし、障害や特別な教育の必要性、教育目的、緊急事態への対応などのために補助機器として使用する生徒には例外が認められている。使用や所持が制限されるスマートデバイスの種類や、具体的な制限の基準や方法については、校則で定める。また、学校長は教育基本法に基づくスマートデバイスの適正な使用に関する教育を、学校の教育課程に確実に組み込む必要がある(韓国の情報を参照)。

同日付の「ニューヨークタイムズ」によれば、韓国のほとんどの学校では、すでに2023年以降、さまざまなガイドラインに基づいて教室でのスマホの使用を制限していた。しかし、27日に国会で可決された新法案は、緊急時や法律で定められた教育目的などを除き、全国的にスマホの使用を違法とするものだ

法案では、スマホの使用は授業時間中のみ禁止され、違反者に対する罰則は定められていない。だが、学校の校長や教師には、生徒が校内で携帯電話を持ち歩いたり使用したりすることを止める権限も与えられている。新法はまた、健全なデジタル習慣を身につける方法を生徒に教えるよう学校に求めている。

さらに、「学校でのスマホの使用に様々なレベルの制限を課している他の国には、フランス、フィンランド、イタリア、オランダ、中国がある」と紹介されている。なお、同日付のBBCは、フィンランドやフランスのように、低学年向けの学校に限って小規模にスマホを禁止している国もある、と報じている。イタリア、オランダ、中国は、「すべての学校でスマホの使用を制限している」国として紹介されている。

フランスの場合

フランスは、2018年8月3日付の教育法典改正により、「児童生徒による携帯電話その他の電子通信端末機器の使用は、保育所、小学校(エコール)および中等教育学校(カレッジ)において、また、その敷地外で行われる授業に関連する活動中においても、とくに授業を目的とする場合および校則が明示的に許可している場合を除き、禁止する」ことになった。「中等学校においては、校則は、校内の全部又は一部において、及び校外において行われる活動の間、生徒が第1項に掲げる機器を使用することを禁止することができる」とされた。さらに、「本条を適用する際に定められた規則に従わない場合、管理職、教育職、監督職が備品を没収することがある」と規定されている。没収および返還の手続きについては、内部規則が定める。もちろん、同法の定める規制は、障害または健康状態に障害のある生徒が使用を許可されている器具には適用されない。

この法改正の背後は、①携帯電話の使用は、教育活動に必要なリスニングの質や集中力を著しく損なう可能性がある、②携帯電話の使用は、学校における無礼や混乱の主な原因である、③携帯電話は、生徒同士の貪欲さ、ゆすり、窃盗の原因にもなり得る、④校内での使用は、生徒の成長に欠かせない地域社会の生活の質を低下させる、⑤携帯電話はネットいじめの媒介として使われることもある――といった理由がある(教育省のサイト情報)。

やや細かい説明をしておくと、フランスの場合、法律で携帯電話の使用は禁止されているが、電源を切ってしまってあれば、生徒が携帯することを妨げるものではない。ただし、校内の組織上、また関係自治体との取り決めにより、個々のロッカーに預けるよう求められる場合がある。学校の授業中、生徒が法定保護者に連絡を取る必要がある場合、校長または教頭の責任において、生徒と保護者の連絡方法を定め、適切な場合には、校則の中に、生徒が携帯電話を使ってそのような連絡を取ることができる手順と場所を記載する。

教育法典第511条の5に規定されている禁止事項は、すべての電子通信端末機器に適用される。つまり、あらゆる世代の携帯電話、接続された時計、タブレット端末など、接続されたすべてのものがこの条文の対象となる。この規則は、学校の敷地外で行われるものであっても、教育に関するすべての活動に適用されるので、体育やスポーツのために確保された部屋で行われる活動、文化的な外出、修学旅行などが含まれる。なお、寄宿学校での携帯電話の使用は、学校の内規にとくに記載がない限り、法律で禁止されている。

法律上、学校は機器の没収まで行うことができる。ただし、学校の内部規則に明記されていなければならない。中学校では、学校の罰則(宿題の追加、1時間の居残りなど)の形をとることもあり、もっとも深刻なケースでは、教育法典R.511-13に基づく懲戒処分と併用されることもある。生徒の携帯電話の没収は、その日の授業が終了するまでとされている。没収された携帯電話は、生徒本人または法定保護者に返却されなければならない。

ついでに、オランダのケースを紹介すると、オランダは2024年1月にフランスと同様の禁止措置を開始した。授業中の携帯電話の使用を禁止するもので、2024年までに、タブレットやスマートウォッチと同様に、教室での携帯電話の使用が禁止された。携帯電話は注意をそらし、生徒の成績を低下させると判断した。学校は、教師、保護者、生徒との間で、何が許可され、何が許可されないかを正確に把握するために、独自の取り決めを行うべきであるという[政府のサイトを参照])。なお、同年7月、イタリアのジュゼッペ・ヴァルディターラ教育功労大臣によると、中学校3年生まで、教育目的であっても学校での携帯電話の使用を禁止する通達に署名した。

他方で、ブラジルでは、公立および私立の基礎教育施設における生徒の携帯電話を含む携帯電子機器の使用を規制する法案が、2025年1月13日、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大統領によって署名され、成立した。ブラジル政府のサイトによると、法律15.100/2025は、授業中、休み時間、休憩時間中の個人用携帯電子機器の使用について、基礎教育のすべての段階で禁止している。この禁止は、これらの機器の教育的使用には適用されない。例外が認められるのは、必要、危険、不可抗力の場合のみである。法律はまた、健康状態、基本的権利の保障などを目的としたこれらの機器の使用も保証している。

米国のケース

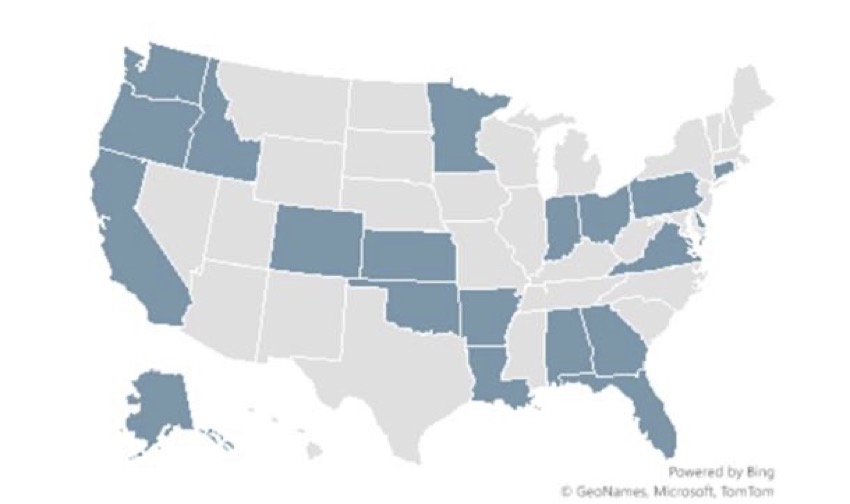

2025年9月4日付のThe Economistは、「新学期が始まると、ニューヨーク州からケンタッキー州までの17州で数百万人の生徒が新たに教室への携帯電話の持ち込みを禁止される」と書いている。2023年7月に公表されたユニセフの記事「禁止すべきか否か? 学校でのスマホ使用に関する各国の規制監視」では、この段階で、「米国では50州中20州で規制が施行されている」と記されていた。カリフォルニア州の携帯電話禁止学校法からフロリダ州のK-12教室(幼稚園の年長から高校[12年生]を卒業するまでの13年間の初等・中等教育期間)向け携帯電話禁止令、インディアナ州の生徒による携帯無線機器使用禁止令、オハイオ州の別の禁止令まで多岐にわたるという。

2024年末時点で、学校内でのスマートフォン使用を禁止する法律・方針を有する米国各州の教育制度

(出所)https://www.unesco.org/en/articles/smartphones-school-only-when-they-clearly-support-learning

前出のThe Economistでは、教室での携帯電話使用の禁止の根拠として、ペンシルバニア大学ウォートンスクールのアルプ・スング教授と共同研究者による、初の大規模ランダム化比較対照(RCT)研究が紹介されている。「教室から電話を撤去すると学業成績が向上する」というタイトルで2025年7月に公表された論文である。

それによると、2024年春に実施された、インドの10の高等教育機関の学生1万6955人を対象として、各学科の学年レベルで、授業中に携帯電話の回収を義務づける群(各講義の開始時に端末を預けることを義務づける群)と、携帯電話の使用を制限しない通常通りの対照群のいずれかに分けて、学力向上との関係などが調査された。その結果、授業中の携帯電話回収義務が、成績の低い学生、1年生、非STEM(科学[Science]、技術[Technology]、工学[Engineering]、数学[Mathematics]のSTEM分野を専攻していない学生)の学生において、とくに成績の上昇につながり、平均標準偏差が0.086上昇したことを発見したという。

さらに、禁止を経験した生徒は、禁止に対する選好が高まることがわかった。「本研究の結果は、生徒の乱暴な行動が減少し、教師の努力が増加することで、より支援的な学習環境になる可能性があることを示している」とも書かれている。なお、学生がすでに学業に励んでいる高等教育機関で実施されたとはいえ、1年生により強い効果が観察されたことから、その影響は低学年ほど顕著である可能性がある、とも指摘している。

もちろん、これだけでは教室での携帯電話の使用禁止を科学的に立証したことにはならないかもしれない。しかし、これによく似た研究結果が世界中で報告されている。先のThe Economistは、「ノルウェーでは10代前半の生徒を、英国では中等(高校)生を対象とした小規模な調査でも、携帯電話の使用禁止が経済的に不利な立場にある生徒や成績の低い生徒の学力向上につながることが判明している」とのべている。さらに、「スマホをなくすことで、カンニングの余地も減る」とも指摘している。2017年にアメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスの高校生を対象に行われた調査では、アメリカの生徒の約3分の1が、カンニングをするために電話やその他のデバイスを使用したと回答していた。

ユニセフの主張

「教育におけるテクノロジー」について国連児童基金(ユニセフ)が調査した「グローバル教育モニタリングレポート 2023」では、「国際学習到達度調査(PISA)のような大規模な国際評価データは、過剰な情報通信技術(ICT)利用と生徒の成績の間に負の関係があることを示唆している」と指摘したうえで、「14カ国において、携帯端末が近くにあるだけで生徒の注意力が散漫になり、学習に悪影響を及ぼすことが判明しているが、学校でのスマホ利用を禁止している国は4カ国に1つ以下である」と書いている。

このレポート2023に関連して、携帯電話を「禁止すべきか否か?」を論じたユニセフの記事では、「生徒はテクノロジーに伴うリスクと機会を学び、それらから完全に遮断されるべきではない」ものの、「各国は、学校で許可されるテクノロジーとそうでないもの、そしてその責任ある利用について、より良い指針を示す必要がある」と書かれている。「学習支援に明確な役割をもつテクノロジーのみが学校で許可されるべきである」とも明記されている。どうやらユニセフはスマホ禁止に理解を示しているようにみえる。

「知られざる地政学」連載(108):教室からスマートフォンを追放せよ(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)