「知られざる地政学」連載(110):言論の自由の行方:チャーリー・カーク暗殺事件の余波(上)

国際

今回は「言論の自由」について考察する。9月10日にユタバレー大学で起きた、保守派活動家チャーリー・カーク暗殺事件後に、ドナルド・トランプ大統領による「言論弾圧」とおぼしき事態が進行しているからである。ここでは、オールドメディアの不誠実さが招いた深刻な現実を明らかにしながら、世界中に広がる言論の自由への脅威について説明するが、その核心は経済構造の変化にある。それは、文化と倫理観の変化につながっている。

若きカークの鋭い指摘

まず、2012年4月、まだ18歳だったカークがBreitbart Newsに投稿した記事「高校の経済学教科書から始まるリベラル・バイアス」を読むことを勧めたい。

「5月中旬に迫ったアドバンスト・プレースメント(AP)の試験に向けて、全国各地で学生たちが勉強に励んでいる」という出だしのあとに、「AP経済学の学生は、ポール・クルーグマンとロビン・ウェルズの『経済学』(第2版)をマーガレット・レイとデビッド・A・アンダーソンが翻案した『APのためのクルーグマンの経済学』で学ぶ」と書かれている。だが、「私たちの公教育制度は、偏見のないものであり、どのような生徒も党派にとらわれることなく学べる場所であるはずである」のに、その代わりに、「私たちの教室は徐々に政治的な講義室と変わりつつあり、教師たちはリベラリズムと「平等」の教義を推進するための駒(pawns)となっている」と批判している。

たとえば、「クルーグマンの『AP経済学』が、レーガンの「サプライサイド経済学は一般に経済研究者から否定されている。その主な理由は、証拠がないからである」と結論づけていることに懸念を抱く」という記述がある。18歳のカークが言うように、サプライサイド理論を支持する多くの経済学者がいるにもかかわらず、そうした事実が無視されてしまっている。ゆえに、彼は、「この経済学の本は、今日の公立学校で子供たちが受けさせられている教化(indoctrination)の一端に過ぎない、組合員である教師がリベラル寄りのアジェンダを推し進めるからだ」と書いている。

これに対して、69歳の私は拙著『ネオ・トランプ革命の深層』において、つぎのように記述した(53頁)。

「ある共同体に属する人の大多数は、その内部の秩序を維持するのに都合のいい理屈を内部者間で教化し、教化されるというだましだまされる関係の中を生きている。それは、洗脳と言ってもいい。同じ共同体に暮らす、親、先生、上司らが同じ教化を受けてきたことで、その教化が実は洗脳であることに気づくのは難しい。その難しい現実認識を、トランプは「学校教育における過激な教化(indoctrination)に終止符を打つ」という大統領令によって教えてくれているのである。」

私は、18歳の青年の慧眼にほれぼれしている。「現代ビジネス」で公表した拙稿「あのクルーグマン教授が最後のコラムで強調した「トランプ=カキストクラシー政治」とは?」に書いたように、クルーグマンは過激なリベラリストであった。流行りの言葉で言えば、2021年にイーロン・マスクによって広められた「覚醒マインド・ウイルス」(woke mind virus)、すなわち、社会正義を求める左翼的な政治思想に過度にのめり込み、相手から偏見に満ちているとみなされたり、社会を破壊しているとみなされたりしかねない「症状」を伝染させる「病原菌」を撒き散らす元凶の一人だったかもしれない。

いずれにしても、若きカークの主張は決して間違ってはいなかった。問題は、そうした「洗脳」を進める教育機関やマスメディアの側にあったと言えよう。それらは自らが「洗脳」にいそしんでいる事実を決して認めず、いわば、「言論の自由」を「共同幻想」による同調圧力によって抑圧してきたのだ。

「ターニング・ポイントUSA」(TPUSA)設立

「トランプの若者たちへの説教者 チャーリー・カークとは何者か」という、「ノーヴャヤガゼータ・ヨーロッパ」に掲載された記事によると、ベネディクト大学で開催された「若者の権利と機会の拡大の日」での講演で、カークはビル・モンゴメリーと知り合った。モンゴメリーは年金生活者であり、ティーパーティー運動(バラク・オバマ政権の政策に対する不満を背景に、2009年に米国で始まった保守的な社会政治運動)の支持者だ。モンゴメリーこそが、17歳の活動家に真剣に政治に取り組むよう説得した人物であったという(別の情報では18歳のときに会ったらしい)。

まもなくカークは、リベラルなイニシアチブに対抗する草の根組織「ターニング・ポイントUSA」(TPUSA)を設立する。2012年の共和党全国大会で、彼は共和党の大口スポンサーであるフォスター・フリスと出会い、彼のプロジェクトへの支援を勝ち取った。その後、カークはトランプの最も熱心な支持者の一人となる。2016年には大統領選挙運動を支援し、最初の就任式の後、カークはホワイトハウスに定期的に顔を出し、重要な人事の議論にも参加するようになる。

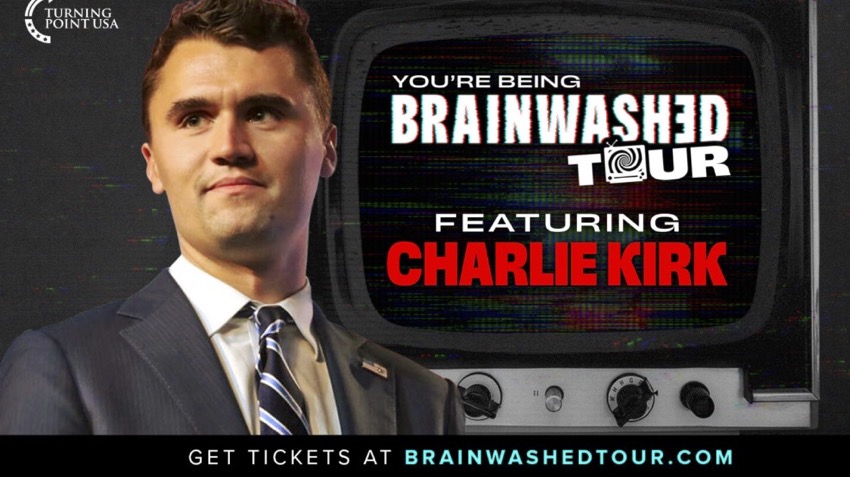

2024年の大統領選を前に、カークは「あなた方は洗脳されているツアー」(You’re being brainwashed Tour)と題した大規模な大学キャンパスツアーに出かけた(下の写真を参照)。このとき、brainwashという言葉が使われていたから、カークは、indoctrinateよりもより明確に「洗脳」を強調したかったに違いない。

TPUSAのツアーは、大学キャンパスにおける左翼的洗脳に対抗するために必要な原理原則とツールを大学生に与え、教育することを目的としていた。このツアーには、TPUSA創設者カークが特別ゲストとして参加し、言論の自由、政府の役割、そして高等教育における保守的価値観の維持の重要性について、それぞれの見解を披露した。こうした地道な活動がトランプの当選を後押ししたと考えられている。

余談ながら、このときカークが「洗脳されたあなた方は洗脳する側にも回っている」という事実をどこまで強調したかについては、よくわからない。この点はとても重要なことなので、ここで注意喚起しておきたい。たとえば、太平洋戦争期間中、国民は決して騙されていただけではない。騙されると同時に騙す側でもあったのだ。だからこそ、拙著『ネオ・トランプ革命の深層』の「あとがき」(383頁)に、つぎのように書いておいた。

「書き終えて強く感じているのは、トランプ革命の影響力の大きさである。とくに、これまで「騙す人」として、ディスインフォメーション(騙す意図をもった不正確な情報)を発信したり、仲介したりしてきた人や組織のインチキに気づいてもらえれば、少なくとも騙された者が騙す側に回るケースは減るだろう(そもそも、ディスインフォメーションを「偽情報」と訳してすませている日本のすべてのマスメディアは「騙す人」として、全国民を騙しているのだが、この話は「連載 知られざる地政学」の何度も書いてきた)。

こうした「騙し騙される人」を少しでも減らすために、執筆中に読んだ森永卓郎著『発言禁止 誰も書かなかったメディアの闇』を紹介しておきたい。アマゾンにある同書の紹介の最後には、「この本を読めば、あなたはもう「騙される側」には戻れない」とある。その意味で、この本は、本書の読者にとって必読の書たりうると思うからである。」

ターニング・ポイントUSA(TPUSA)は、2024年秋キャンパスツアー、「あなた方は洗脳されているツアー」(You’re being brainwashed Tour)を開催した。

(出所)https://tpusa.com/live/youre-being-brainwashed-turning-point-usa-announces-fall-2024-campus-tour-2/

カークの過激化

カークは、インターネット上でもっとも影響力のある保守活動家の一人となった。生前彼は、Instagramで770万人、TikTokで730万人、Xで540万人、YouTubeで390万人のフォロワーを抱えていたという。ただし、これだけのフォロワーに注目を浴びるために、カークの言動は過激化した。

たとえば、カークは昨年、自身の番組で「黒人のパイロットを見かけたら、少年よ、資格があることを願う」と発言し、注目を集めた(USA Todayを参照)。2023年にテネシー州で起きたナッシュビル銃乱射事件で、クリスチャン・コヴェナント・スクールで3人の子供と3人の大人が殺害された事件から約1週間後、カークはイベントで、憲法修正第二条の権利の維持と引き換えに銃で死亡者が出ることは、アメリカの現実の一部であるとのべたという(Newsweekを参照)(注1)。さらに、「残念ながら毎年何人かの銃による死者を出す代償を払う価値はあると思う。そうすることで、神から与えられた他の権利を守るための修正第二条を維持できるのだから。これは賢明な取引だ。合理的だ」とも語った。

ほかにも、彼は人工中絶、移民、LGBTなどに反対し、まるで敵の銃弾を待ち受けるかのような態度を示していた。

忘れてならないのは、彼が自分と異なる意見をもつ人々を銃弾のターゲットとなるように仕組んできた事実だ。まさに、暴力や脅迫による不寛容を助長する態度をとってきたのである。具体的には、ターニング・ポイントUSAは2016年から「プロフェッサー・ウォッチリスト」をウェブ上で公開するようになった。このウェブサイトは、大学生に対し、「教室で左派のプロパガンダを進める 」教授を報告するよう呼びかけて集めた情報からリストアップしたもので、リストに収載された者は暴力や脅迫の標的になっている。

こんな人物であっても、銃殺するというのはまさに言論封殺であり、許しがたい。わかってほしいのは米国社会の闇の深さだ。言論の自由を盾にして、特定の人物を暴力や脅迫のターゲットにするのは犯罪だろう。しかも、米国は憲法修正第二条によって銃保有が簡単に可能な国だから、彼らは銃殺の恐怖に日常的にさらされることになる。

それにもかかわらず、殺されたカークを「英雄」に祭り上げる動きがある。その先頭に立っているのがトランプ大統領だ。だが、すでに暴力や脅迫が全土に広がっている米国では、9月19日、下院はカークの死を悼み、「政治的暴力を拒否する」ことをアメリカ人に促す決議案を可決した。215人の共和党議員に95人の民主党議員が加わり、310対58で決議案を可決したのである。58票の「反対票」が民主党議員から出され、そのほとんどが議会黒人・ヒスパニック議員連盟のメンバーであったという(USA Todayを参照)。

この決議の内容をみると、「カークは献身的なクリスチャンであり、信念と勇気と思いやりをもって大胆に信仰を実践した」、「カークの市民的な議論と討論への献身は、政治的スペクトルを超えたアメリカの若者たちの模範であり、信念に妥協することなく団結を促進するために精力的に活動した」――といった記述がある。「本当だろうか」という疑問が湧いて当然だろう。あるいは、「カークは憲法修正第一条の価値を体現し、自由に発言し、既成の物語に異議を唱える神から与えられた権利を行使し、名誉、勇気、そして同胞であるアメリカ人への敬意をもってそれを行った」という文はあっても、彼が憲法修正第二条を「合理的」と称していた事実はふれられていない。

カーク暗殺後

カーク暗殺事件は米国の闇を照らすようになる。ABCの長寿深夜トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ!」のなかで、9月15日、キンメルは、トランプの支持者たちをモノローグで「マガ・ギャング」(MAGA一味)と呼び、犯人とされたタイラー・ロビンソンを「自分たちの仲間以外の何者でもない」と「必死に」描こうとしているとのべた(9月20日付のNYTを参照)。彼はまた、この悲劇に対するトランプの反応を嘲笑し、「金魚を嘆く4歳児 」のように悲しんでいるとした。

翌日、保守的なコメンテイターたちはこのコメントを中傷しはじめる。論争はソーシャルメディア上で広がり、イーロン・マスクをはじめとする著名人がキンメル発言を非難した。17日になって、米連邦通信委員会(FCC)のブレンダン・カー委員長は右派系ポッドキャストで、キンメルの発言を「本当に気持ち悪い」と公に非難し、ABCに対する規制措置の可能性を示唆するまでになる。カー委員長は、ABCは「簡単な方法でも難しい方法でもできる」と警告し、対応しなければ深刻な結果を招くと示唆した。

その後、ABC系列32局を所有するネクスター社からも圧力がかかった。同社は、キンメルの番組を無期限で自社局から引き上げると発表した。さまざまな勢力が入り混じり、ABCのオーナーであるディズニーはキンメルの番組を一時停止した。

キンメルの復帰

しかし、ABCの決定から数日の間に、少なくとも五つのハリウッドの労働組合(合わせて40万人以上の労働者を代表)が、公に同社を非難した。脚本家組合は、彼らが「企業の卑怯さ」と呼ぶものを非難し、カリフォルニア州バーバンクにあるディズニー本社の正門前で抗議デモを組織した。その後、ABCは9月22日、「ジミー・キンメル・ライブ!」が23日に放送を再開すると発表した。ただし、23日、二つの大手放送局グループ、ネクスター(Nexstar)とシンクレア(Sinclair)は、自社が所有するABC系列局から「ジミー・キンメル・ライブ!」の放送を差し控えると発表した。この二つの放送局グループは、ABCの全国視聴者数の20%強を占めている。

23日夜、キンメルは復帰した。NYTは、「ニールセンの速報値によれば、9月23日の『ジミー・キンメル・ライブ!』の平均視聴者数は620万人」だった、と報道した。これは、ABC系列局の20%以上がこの番組をボイコットしたにもかかわらず、いつもの視聴者の4倍近い数字であったという。

シンクレアとネクスターは9月26日の夜、ABC系列局で「ジミー・キンメル・ライブ!」の放送を再開すると発表した。シンクレアの声明には、「私たちの目的は、可能な限り多くの視聴者のために正確で魅力的な番組を提供しつづけることである。私たちは、全国ネットの番組を放送する義務を果たすと同時に、地域社会の利益に役立つ番組を提供するという、地元放送局としての責任を真剣に受け止めている」、ときれいごとが並べられている。ネット時代に突入し、地方局の経営難を相次ぐ合併で凌いできた地方局の厳しい経営という背景があるために、利益のために右顧左眄せざるをえない自分たちの経営状態についてはまったく語られていない。

キンメルは、「大統領が気に入らないコメディアンを黙らせるという政府の脅しは、反米的なものだ」とのべた。さらに、「政府がテレビで何を言うか言わないかを管理することを許してはならず、我々はそれに立ち向かわなければならない」と力強く語った。

他方で、トランプは自らのソーシャルメディアTruthSocialにおいて、つぎのように書いた。

「なぜ彼らは、あんなにお粗末で、面白くもなく、99%肯定的な民主党のゴミを流すことでネットワークを危険にさらすような人物を復帰させたいのだろう。私の知る限り、彼は民主党のもうひとつの手先であり、それは大きな違法選挙献金になる。ABCをテストするつもりだ。どうなるか見てみよう。前回は1600万ドルを受け取った。今回はもっと儲かりそうだ。まさに負け犬集団だ!ジミー・キンメルを腐らせればいい。」

トランプの「痛烈な」体験

こうした騒ぎのなかで、トランプは19日、大統領執務室で記者団を前にして、「彼らは素晴らしいストーリーを悪いものにする。これは本当に違法だと思う」と語った(NYTを参照)。トランプはキンメルの番組が一時停止されることになった後、自らのソーシャルメディアに、「ABCがついに勇気を出してやるべきことをやったのだ。キンメルは才能ゼロで、視聴率はコルベールよりも悪い。残るはジミーとセス、二人の完全な負け犬がフェイクニュースNBCにいる。彼らの視聴率もひどいものだ。NBCをやってくれ!!! DJT大統領」と書いた。トランプはこれを機に、個別の言論封じに出ようとするかにみえる。

ただし、ここで、大統領史家であり、ロナルド・レーガン大統領の伝記作家でもあるクレイグ・シャーリーが興味深いことを指摘しているので紹介しておこう(NYTを参照)。すなわち、「トランプの体験は非常に痛烈なものであったため、大統領が公の場でどのような説教をしようとも、他人の言論の自由を不当に制限することはないと考えていた」というのである。この記述のあとに、NYTは、シャーリーの決定的な発言を書いている。「我々はみな、とくに、バイデンがトランプを検閲するために政府を利用し、多くのメディア・プラットフォームから彼を追い出したことは、明らかな法律違反であることを知っている。彼自身が憲法修正第一条の権利を剥奪されたように、他のだれかが憲法修正第一条の権利を剥奪されることに、彼はとりわけ敏感なのだろう」、というのがそれだ。

私もまたトランプが「言論・報道の自由」を保証した憲法修正第一条をときの政権によって踏みにじられた事実を知っている(この点について書いたのが拙著『帝国主義アメリカの野望』や『ネオ・トランプ革命の深層』である)。知らないのは、オールドメディアが報道しないことで、騙され騙す側に回ってきた人々だけだ。

ゆえに、トランプは2025年1月20日、大統領に就任した直後、「言論の自由を回復し、連邦政府の検閲を終わらせる」というタイトルの大統領令14149号に署名したのである(拙著『ネオ・トランプ革命の深層』「第六章 ウクライナ戦争の停戦・和平」[180~181頁]を参照)。この大統領令には、つぎのような記述がある。

「過去4年間、前政権は、オンライン・プラットフォームにおける米国人の言論を検閲し、言論の自由を踏みにじった。多くの場合、ソーシャルメディア企業などの第三者に対して実質的な強制圧力をかけ、連邦政府が認めない言論を穏健化したり、削除したり、あるいは抑圧したりした。」

そう、シャーリーが指摘する通り、トランプはバイデン政権のすさまじい検閲やオールドメディアによる意図的な妨害工作(まさに「ディスインフォメーション」工作)に「痛烈に」苦しめられてきたのだ。ゆえに、トランプは「バイデンがやったから、やり返す」という復讐心に燃えているようにみえる(だからこそ、拙著『ネオ・トランプ革命の深層』の「第九章 復讐・報復」を書いたのである。それは、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』を出発点としている)。

「知られざる地政学」連載(109):言論の自由の行方:チャーリー・カーク暗殺事件の余波(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)