「知られざる地政学」連載(110):言論の自由の行方:チャーリー・カーク暗殺事件の余波(下)

国際

「知られざる地政学」連載(110):言論の自由の行方:チャーリー・カーク暗殺事件の余波(上)はこちら

過激化するトランプ

そうであったとしても、トランプが言論を弾圧することは許されるものではない。ただ、わかってほしいのは、トランプがオールドメディア叩きをしたくなる心情だ。オールドメディアは、意図的に騙すための不正確な情報であるディスインフォメーションを国民に撒き散らしてきた。それにもかかわらず、いまもトランプにまつわるディスインフォメーション工作をつづけている。別言すると、オールドメディアは何の反省もしないまま、国民を騙しつづけているのだ。そして、国民は騙す側に加担している。ウクライナ戦争報道では、ウクライナに不利になる情報を無視して、各国国民を騙し、騙す側に引き入れている。

復讐・報復に燃えるトランプは、実は「変人」ではない。先に紹介したNYTによれば、「共和制が始まって以来、歴代大統領は言論の自由の範囲と格闘してきた」のである。

第二代大統領にして初代副大統領だったジョン・アダムスは、フランスとの準戦争と呼ばれた時期に、政府やその指導者を「軽蔑または評判を落とす」ような「虚偽、スキャンダル、悪意のある」批判を禁止する扇動法に署名した。南北戦争中、第一六代大統領エイブラハム・リンカーンも同様に一部の反戦新聞を閉鎖し、裁判なしでジャーナリストを拘留し、通信を検閲した。第一次世界大戦中の第二八代大統領ウッドロウ・ウィルソンは、反戦指導者を投獄し、反戦出版物の郵便局での配布を停止するために使われたスパイ活動法に署名した。

このように、トランプは、報道機関を取り締まり、それによって論争を引き起こした最初の大統領ではないのである。ただし、「国家的緊急事態でもないのにそうするのは彼が初めてである」という。

近年で言えば、リチャード・ニクソン大統領は、ベトナム戦争における米政府の失敗を詳述した「ペンタゴン・ペーパーズ」の発行を阻止しようとし、彼の同盟者は、ウォーターゲート事件の報道で彼を激怒させた「ワシントン・ポスト」紙の発行元が所有するテレビ局の免許に異議を唱えた。ジョージ・W・ブッシュ大統領は、ある記事に腹を立てたディック・チェイニー副大統領の飛行機からNYT記者を締め出したことがある(NYTを参照)。バラク・オバマ大統領の政権は、前任者全員の合計よりも多くのリーク調査を実施し、テレビ記者向けの共同インタビューからフォックス・ニュースを排除しようとしたこともあったが、他のネットワークが抗議すると撤回した。

ただし、トランプのオールドメディアへの攻撃は過去の大統領を圧倒している。彼は、ABC、CBS、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)を訴えている。ABCはトランプ政権が起こした報道をめぐる訴訟で和解し、パラマウントは数十億ドル規模の合併の承認を求めながらも『60ミニッツ』をめぐる訴訟で和解した。トランプは7月、不祥事を起こした金融業者ジェフリー・エプスタインとの関係に関する記事をめぐりウォール・ストリート・ジャーナル紙を提訴している。彼は公共放送サービス(PBS)とナショナル・パブリック・ラジオ(NPR)への連邦政府資金を削減した。ボイス・オブ・アメリカ、ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティー、ラジオ・マルティ、ラジオ・フリー・アジアなどの政府系放送局の解体に動いた。NYTに対しても訴訟を起こした。

9月15日になって、トランプは、2024年の選挙を前に、NYTとその記者4人が名誉を毀損したとして、一連の記事がトランプの立候補を弱体化させ、成功した実業家としての評判を貶めるものだ、とフロリダ州中部地区連邦地方裁判所に訴えた(NYTを参照)。少なくとも150億ドルの損害賠償を求めている。しかし、フロリダ州の連邦判事は9月19日、この名誉毀損訴訟を、提訴から4日後に却下した。判事は訴状を「現行の形態では不適切かつ許容できない」と指摘したという(NYTを参照)。他方で、チャーリー・カークの殺人事件を矮小化するような発言をした外国人にビザを発給せず、すでに米国内に居住する場合、国外退去処分にすると米国当局がのべた、とNYTが報じている。

中国に似てきた米国

いまの米国の状況を中国の過去と比較すると、よく似た状況にあることがわかる。習近平が2012年末に政権に就くと、2013年1月には、有力紙、『南方週末』が中国共産党幹部より2013年新年号の社説の差し替えを命じられたことに起因する一連の事件が起きた(NYTを参照)。このころはまだ、共産党の横暴に対する抗議が活発に行われた。しかし、人事や脅しなどを通じて、こうした抵抗運動は次第に抑え込まれてゆく。

2016年2月19日、習は北京で党の報道・世論工作に関するシンポジウムを主宰し、重要な演説を行った(新華社を参照)。そのなかで、習は、「党と政府が後援するメディアは党と政府の宣伝職であり、党の名を冠さなければならない」としたうえで、「党の報道・世論メディアのすべての仕事は、党の意志と提唱を反映し、党中央委員会の権威を守り、党の団結を維持し、党を愛し、守り、党のために働かなければならず、すべての人はその行動において、党中央委員会との一致意識を高め、思想的・政治的一致を高度に維持しなければならず、すべての人は党の性格と人民の性格の一致を堅持し、党の理論と指針を人民の意識的行動に転化し、人民の経験と実際の問題を速やかに実践に移さなければならない」と命じた。

どうやら、「ジャーナリズムの概念はニュースと世論工作の魂である」というのが習の本音らしい。そのために、党は、「大多数のジャーナリストと言論人が党の政策と命題の発信者、時代の記録者、社会進歩の推進者、公正と正義の番人となるよう指導する必要がある」、と習は演説で訴えた。こうして、習への批判や嘲笑は禁じられた。2017年、政府は「くまのプーさん」の画像や言及を検閲し、削除した。

2018年3月には、党の宣伝部が、政府機関である国家新聞出版ラジオ映画テレビ総局から、映画、ニュースメディア、出版物を直接管理する計画が公表された(NYTを参照)。中国の主要な国営ラジオ・テレビ放送局は、国内外を問わず、「中国の声」と呼ばれる単一のコングロマリットに統合され、党宣伝部の指導の下、国家組織となったのである。

その結果、中国で批判的なジャーナリズムを行うことは不可能になった。調査報道記者はなくなり、ソーシャルメディアの微博(ウェイボー)は、かつては議論の不協和音だったが、国営メディアの「増幅器」となってしまう。ウェブサイトは検閲され、生き残るために「自己検閲」を余儀なくされるようになる(NYTを参照)。

こうして、中国のインターネットは、政府と習を称賛するナショナリストのためのデジタルプラットフォーム(DPF)に成り下がる。異論や批判は許されない。ネット上の不満は攻撃され、敵対的な外国メディアへの攻撃の「弾薬」となる。

プーチンによる言論統制

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領による言論統制についても、ごく簡単に紹介したい。拙著『サイバー空間における覇権争奪』に書いたように、プーチンが2000年5月にはじめて大統領に就任してから取り組んだのはマスメディア対策だった。ソ連崩壊後の混乱のなかで、比較的自由を謳歌できたボリス・エリツィン時代には、独立テレビ(NTV)という反体制的とも言えるテレビ局が人気だった。ウラジーミル・グシンスキーという政商(オリガルヒ)が経営していた会社だ。同じくボリス・ベレゾフキーというオリガルヒはロシア公共テレビ(ORT)というテレビ局を支配下に置いて、露骨な政治利用をはじめた。

とくにNTVはチェチェン紛争で現政権に批判的であったため、2000年5月のプーチン大統領就任の1カ月後、検察総局はNTVのグシンスキーを逮捕する。その株式売却と引き換えに釈放するという「荒業」に出るのだ。2000年8月の原子力潜水艦クルスク事故をめぐるプーチンの対応を厳しく批判したORTについても、ベレゾフスキーの国外逃亡という混乱のなかで、彼はその株式をプーチンに近い政商、ロマン・アブラモヴィッチに売却せざるをえなくなる。こうして、プーチンは主要なテレビ局を事事実上、手中に収めた。

他方で、海外へのテレビ展開は2005年に設立されたRT(Russia Todayの略)を中心に行われている。モスクワから英語、アラビア語、スペイン語で放送される24時間のニュース・チャンネルが基本になっている。サイバー空間にかかわるウェブについては、2014年11月にスタートしたスプートニク・ニュースがある。ツイッターやフェイスブックと連動させた情報提供をしている。いずれも、ロシア政府の考え方と歩調を合わせている。

ついでに、イタリアでは、シルヴィオ・ベルルスコーニが政治権力とメディア所有権を結びつけ、批判者をブラックリストに載せ、経営陣に圧力をかけて異論を封じたことも紹介しておきたい(NYTを参照)。ベネズエラのウゴ・チャベスはラジオ免許を取り消し、テレビ局にポピュリスト演説の放送を強制した。トランプ派右派の英雄であるハンガリーのヴィクトル・オルバンは、税制政策を用いて主要メディアに嫌がらせをして衰退させた。

日本の場合

日本はどうだろうか。その答えは、「自己検閲」を迫る姑息なやり方が隠密裏に広がっているという陰湿な状況だろう。拙著『ネオ・トランプ革命の深層』の「あとがき」で書いたつぎの記述(394頁)を読んでほしい。

「森永の著書の第3章の「首相官邸の圧力」を読むと、内閣広報室が常時監視番組なるリストを作成し、監視している実態が記されている。政府にとって不都合なコメンテイターの登場を抑制すべく圧力をかけるために情報収集しているというわけだ。逆に言えば、テレビで駄弁を弄している者は総じて、政府の「ポチ」にすぎず、反権力といった気概は感じられない。そもそも、辛辣な政府批判をすれば、テレビから姿を消すだけだから、ディスインフォメーションによって視聴者を騙しまくっているというのである。その代表格がジャーナリストなる肩書をもつ池上彰であると紹介されている。」

この著書とは、すでに紹介した森永卓郎著『発言禁止 誰も書かなかったメディアの闇』である。テレビに出てくる池上のような立場の者が政権のことを忖度しない、批判めいた発言をすれば、即座にテレビ局幹部を呼びつけて抗議するという仕組みがすでに構築されているのである。逆に言えば、テレビに登場して偉そうなことをのべている者は総じて、政府の「ポチ」であるがゆえにテレビに出られるということになる。

「言論の自由」を考察する

ここからは、「言論の自由」を真正面から論じてみたい。といっても、紙幅の関係から論点をしぼりたい。まず、心のなかで何を考えても規制対象にはなりえないことを確認しておく必要がある。問題は、意見や主義主張を伴った言論が公表され、他者に伝達される場において、その言論への規制がどうあるべきなのかということになる。

テレビや新聞といったマスメディアで公表する場合と、フェイスブックのようなデジタルプラットフォーム(DPF)経由で公開する場合、あるいは、ブログのようなものでインターネット上にアップロードする場合について、本当はそれぞれ個別に丹念な議論が必要になる。ここでは、習やプーチン、あるいはトランプのような権力者による言論統制を規制する方法についてのみ論じることにしたい。そのためには、マスメディアやプラットフォーマーの独立性の確保が必要になる。

マスメディアに求められる政治的公平性

歴史的にみると、米国には「フェアネス・ドクトリン」(fairness doctrine)という考え方があった。「ブリタニカ」によれば、フェアネス・ドクトリンの起源はラジオ法(1927年)にあり、ラジオ放送は免許を受けた放送局に限定されていたが、免許を受けた放送局は公共の利益に奉仕することを義務づけられていた。連邦通信法(1934年)がラジオ法に取って代わり、「公共の利益のためにラジオのより大規模で効果的な利用を奨励する」ことを使命とし、米国の電波を管理する最高規制機関、連邦通信委員会(FCC)が創設される。1949年、FCCは報告書『In the Matter of Editorializing by Broadcast Licensees』を公布し、電波法と通信法の公益規定を、放送における「基本的な公平基準」を促進する義務として解釈した。免許を受けた放送局は、その地域社会が関心を持つ論争的な問題について、公平でバランスの取れた報道に放送時間を割く義務があるとされた。ニュース番組で社説の題材にされたり、不当な攻撃を受けたと認識した個人には、反論の機会が与えられることになっていた。また、公職の候補者にも平等に放送時間を与える権利が与えられた。

こうして、フェアネス・ドクトリンは、FCCが策定した米国の通信政策(1949~1987年)で、免許を持つラジオ・テレビ放送局に対し、公職の対立候補にも平等に放送時間を与えるなど、地域社会が関心をもつ論争的な問題を公平かつバランスよく報道することを義務づけたのである。このフェアネス・ドクトリンは、放送局の放送時間の一部を公共の関心事である論争的な問題の議論に充てることと、それらの問題に関して対照的な見解を放送するという二つの要素からなる。放送局には、ニュース番組、公共番組、社説などにおいて、どのように対比的な見解を提供するかについて大きな自由裁量権が与えられていたが、ドクトリンでは、反対意見に平等に時間を割くことは要求されていなかったものの、対照的な視点を提示することは要求されていたのである。

1959年、連邦議会が通信法を改正し、公職を目指す人々に対する放送時間の平等を義務づけたことで、フェアネス・ドクトリンの一部が米国の法律となった。この改正法では、放送時間の均等義務に対していくつかの例外が認められたが、そのような例外は、「公共的に重要な問題に関する相反する意見 」を均等に放送し、バランスの取れた報道を提供するというライセンシーの義務を無効にするものではないとした。

しかし、フェアネス・ドクトリンに反対者がいなかったわけではなく、その多くは、放送時間の均等義務は憲法修正第一条に謳われている言論の自由を侵害するものであると主張した。1969年、「レッド・ライオン・ブロードキャスティング対FCC」という 最高裁判例で、FCCはペンシルベニア州のラジオ局が放送で共産主義シンパとされた作家の応答時間を拒否したことが公正の原則に違反したとの判決を下し、FCCはその管轄権の範囲内で行動したと判断した。つまり、フェアネス・ドクトリンは守られたのだが、それは長くつづかなかったのである。

1985年8月になって、FCCは、「フェアネス・ドクトリンはもはや公共の利益に資するものではない」との立場を発表した(NYTを参照)。言論の自由を保証した憲法修正第一条からみると、フェアネス・ドクトリンは「疑わしい」とされ、「言論を冷やかし、強制する」ものであり、主要な問題の報道を阻害するものであるというのだ。ちょうどその頃、ケーブルテレビや衛星テレビネットワークの代表者たちが、自分たちの業界にフェアネス・ドクトリンが適用されることに異議を唱えるようになったことがその判断の背景にある。ほかにも、FCC関係者によれば、1984年には6787件の公正問題に関する問い合わせや苦情が寄せられており、フェアネス・ドクトリンの有効性を法廷で検証することに発展する可能性が高まっていたことも、フェアネス・ドクトリンの廃止につながった。

1987年、FCCはフェアネス・ドクトリンを正式に廃止する。ただ、編集条項と個人攻撃条項は維持され、2000年まで有効だった。2011年に委員会によって最終的に廃止されるまで、80以上のメディア規則がフェアネス・ドクトリンを実施する文言を維持していたという。

こうして、米国では、フェアネス・ドクトリンがなくなったことで、テレビやラジオが政治的公平性に留意しなくなる。この結果、党派性を全面に出した露骨な情報操作がまかり通るようになる。それは、「騙す意図をもった不正確な情報」であるディスインフォメーションをテレビ局が積極的に流す事態につながっている。

FCCの重要性

ただし、フェアネス・ドクトリンがなくなったとはいえ、FCCは電波をリースする放送局のライセンスを管理している。その際、免許保有者は「「公共の利益、利便性、必要性」のために放送局を運営することが法律で義務づけられている」(NYTを参照)。ほかにも、選挙に際しては、放送局が候補者に平等に放送時間を提供することが義務づけられている。ただし、ニュース番組であれば、放送局が政治家候補に平等に放送時間を提供することを義務づける規則から免除されている。つまり、FCCが免許取り消しの「いちゃもん」をつける材料はたくさんある。つまり、FCCはその気になれば、いろいろとマスメディアに干渉できるのだ。

だからこそ、FCCの政府や大統領からの独立性が重要になる。先に紹介したNYTによれば、カーほど電気通信法に詳しい人物は少ない。ジョージタウン大学とカトリック大学コロンバス法科大学院を卒業したカーは、2017年にトランプが同委員会の委員に任命するまでは、電気通信弁護士として働き、その後FCCの顧問弁護士を務めていた。

2019年4月、彼はフォックス・ニュースの番組『タッカー・カールソン・トゥナイト』に初登場し、メタの最高経営責任者(CEO)マーク・ザッカーバーグが政府に言論規制を求める意見書を批判した。「検閲を政府に委託するのは、単に悪い考えというだけでなく、憲法修正第一条に違反する」、とカーは番組の300万人の視聴者に向けて語った。「だから、私はノーだ」と明言した。この出演により、「カーは保守派の新星となった」、とNYTの記事は書いている。そのうえで、彼は言論の自由を促進し、230条として知られるソーシャルメディア企業のコンテンツモデレーションに関する決定を保護する法的盾の廃止を訴えた(注2)。

こんな人物でありながら、「カーは保守的なラジオのトーク番組やフォックス・ニュースに出演し、地元の放送局は偏向番組にうんざりしている視聴者にようやくサービスを提供できるようになったと、自身の行動を擁護している」、と先のNYTはのべている。彼は、ABCの昼間のトーク番組「The View」の政治的な内容に関して、FCCが調査するべきだと提案している。さらに、カーは、リベラルなハイテク企業やメディア企業が右派の視点を不当に封じ込めてきたという信念に基づき、かつては地方のテレビ局に免許を与え、5G携帯電話ネットワークを拡大することで知られる、眠ったような機関だったFCCを、「保守的な言論を保護する機関へと変貌させるべく取り組んでいる」、とNYTは指摘している。

こうなると、たとえフェアネス・ドクトリンを復活させても、FCCのような規制機関の独立性や中立性が担保されなければ、事態の改善は難しい。日本のように、いまも放送法第四条で政治的公平性が規定されているにもかかわらず、それが守られているとは言えない国もある(私の運営する「21世紀龍馬会」のサイトの記事「国会議員はBS・TBSを国会で糺せ! 放送法違反の疑いが濃厚」を参照)。

もう紙幅が残されていない。DPFをめぐる規制については、川口貴久著「民主主義国家とデジタルプラットフォーム規制」という論文があるので、とりあえず、これを熟読してほしい。同時に、(注2)で紹介した拙著『帝国主義アメリカの野望』を読んでほしい。もう残された紙幅はない。この連載のなかで、必要に応じて再論をしたいと思う。

経済構造の変化と言論の自由

最後に、今回の考察のために読んだ数々の記事、論文、本のなかで、もっとも優れていると感じた記事を紹介しておきたい。それは、NYTのノーム・シャイバー記者が書いた「アメリカ企業がトランプに屈した理由 CBSやABCのような放送局が大統領に屈服したとき、彼らは気骨がないように見えた。その説明はもっと深いところにある」という記事だ。

この「深いところ」を理解する視角は、「過去数世代にわたって、米国のビジネスエリートの文化と倫理観は変化してきた」という視線にある。かつては団結していたエスタブリッシュメントが崩壊し、集団行動はより稀になり、達成ははるかに難しくなった、という視線がなければ、トランプによる脅迫、それへの恐怖、そして屈従といった構図の背後に経済構造の変化による文化と倫理観の変化に気づくことはできない。

大雑把に言えば、1950年代から1960年代にかけてのビジネス界は、クラブ的で近親憎悪的な場所であり、その神格化が役員室、とくに銀行の役員室であった。国内最大の銀行は、経済を監視するため、さまざまな業界の最高経営責任者を取締役会に集めた。役員たちが会議テーブルを囲むと、大小さまざまな事柄について意見が一致する傾向があった。銀行の取締役会が「大企業のリーダーたちの間で規範的なコンセンサスと安定の源として機能した」と言えるだろう。

だが、「株主資本主義」の台頭がこうしたあり方を瓦解させた。シカゴ大学のミルトン・フリードマンやロチェスター大学のマイケル・ジェンセンのような経済学者の研究に基づき、企業の意思決定には株主の利益が最優先されるべきであり、資本主義の重要な課題は、雇われ従業員、つまり経営陣が株主にとって最善の行動をとるようにすることであるという主張が支配的になる。その結果、ストックオプションや株式交付を通じて、経営陣の報酬を企業の株価に連動させることを支持される一方、業績不振の株式を持つ企業は、企業略奪者のターゲットとなり、彼らはその企業を買収し、経営陣を解雇し、莫大な富の山を解き放つことができるようになる。

10年も経たないうちに、最高経営責任者のインセンティブは完全に変化した。1980年代になると、最高経営責任者は起きている間中、株価の最大化を目論まなければならなくなる。さらに、カネ儲けのために人種差別や男女差別が撤廃されるに伴い、かつては排除されていた有能な人材がエグゼクティブ・スイートにアクセスしやすくなる。ただ、ビジネス界のエスタブリッシュメントの解体は、経営幹部はクラブの仲間をこてんぱんにすることで進んだ。大企業間の競争がそれだけ激烈になった結果である。もはや、フェアネス・ドクトリンなどと言っていられなくなるのも当然なのだ。

ある意味で、企業はかつてないほど強力になった。しかし、企業が外部からの圧力に対してかつてないほど脆弱になっているのも事実である。ヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファーム、アセット・マネージャーからの投資一辺倒の外部圧力の高まりで、正義よりも利益が優先される。ゆえに、トランプともめるよりも、「年貢」を払っておとなしくしているほうが儲かるという判断がテック・ジャイアンツにも、あるいはオールドメディアにも働くことになる。

こうした経済構造上の変化まで考察しなければ、言論の自由の問題は語れない。

(注1)1787年制定の米国憲法は七つの条文からなっていた。その後、順番に追加されたものを修正条項として憲法に加えた。つまり、憲法修正第二条とは、オリジナルの「第二条」に対する修正という意味ではなく、二番目に追加された修正条項ということを表している。修正によって追加された条文は現在、27ある。つまり、米国憲法は全体として34条で構成されている。

(注2)拙著『帝国主義アメリカの野望』「第4章 デジタル帝国間の競争」のなかで、コミュニケーション品位法230条をめぐる問題をとりあげたことがある(167~169頁)。性表現が青少年に与える悪影響に対処する目的で、1996 年にコミュニケーション品位法(Communications Decency Act, CDA)制定された法律のなかに、「双方向のコンピューター・サービスの提供者ないし利用者を、出版業者ないし別の情報内容提供者によって供給された情報の話者とみなしてはならない」という条項がある。これにより、第三者である利用者が供給する情報を広めるだけの双方向のコンピューター・サービス提供者および利用者は、中身に関する法的責任を、出版業者などと異なり、免れることができた。これが、合衆国法典第47 編第230 条、通称CDA230 条と呼ばれるものである。たとえば、ユーザーが暴力を助長するビデオをアップロードしてもユーチューブは責任を問われないし、フェイスブックのユーザーがだれかを中傷するコメントをプラットフォームに投稿しても、メタは名誉毀損で訴えられることはない。同時に、ユーチューブが違法な動画を削除したり、メタが中傷的な投稿を削除したりすることを選択した場合、これらの企業は、ユーザーの言論の自由を侵害する恐れがなく、自由にそれを行うことができる。

連邦議会が第230条を制定したのは、1995年にニューヨーク州最高裁判所がストラットン・オークモント対プロディジー事件で、オンライン掲示板を主催するインターネット・サービス・プロバイダー、プロディジー社が掲示板への中傷的な投稿に対して責任を負うという判決を下した際に生じた懸念に対応するためだった。当時、プロディジーには200万人の加入者がおり、1日に6万件の投稿があった。だが、コンテンツ・モデレーション(適正化)を行い、多くの攻撃的なメッセージの削除により、裁判所はプロディジーが「発行者」の役割を引き受けたと判断し、同社はそのサイトに掲載された中傷的な投稿に対して責任を負うことになった。連邦議会議員の何人かはこの判決に警鐘を鳴らした。プロディジーが行っていたようなモデレーター・ツールを含む、新しく革新的で有益なサービスを開発する技術系企業のインセンティブを維持するために、議会はこれらの企業を責任から保護するよう動いたのだ。

ストラットン・オークモントの判決は、1995年に米国議会がCDAを制定するきっかけとなる。同法は、わいせつとわいせつ行為を規制し、未成年者を故意にそのようなコンテンツにオンライン上でさらすことを違法とした。法案の審議中に、クリス・コックス下院議員とロン・ワイデン下院議員は、最終的に第230条となるCDAの修正案を提出する。超党派のコックス-ワイデン修正案は、とくにストラットン・オークモント対プロディジーを覆し、インターネット・サービス・プロバイダーが第三者コンテンツの出版者として扱われないようにすることを目的としたもので、これによりオンライン・サービスを、印刷したコンテンツに責任を負う新聞のような出版物と区別することになったのである。

拙著では、「CDA230条の見直し」という見出しを立てて詳述しているので、そちらを参照してほしい(168~169頁)。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

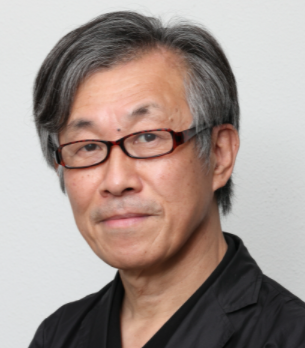

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)