「知られざる地政学」連載(112):「核の新時代」を論じる:新STARTの延長問題をきっかけにして(上)

国際

新戦略兵器削減条約(New START Treaty)の有効期限が2026年2月5日に満了した後、ロシアは1年間、同条約で定められた数量制限を維持する意向である。これは、ウラジーミル・プーチン大統領が2025年9月22日、クレムリンで開催された安全保障会議常任理事との緊急会議で発表したものである。これに対して、10月5日、ドナルド・トランプ大統領は「良い考えだと思う」とのべた、とロイター通信は伝えている。

核兵器削減にかかわる問題は地政学上の最重要課題の一つだから、今回はこの問題をめぐって、「ゴールデン・ドーム」プロジェクトなどの新しい問題と合わせて議論してみたい。

世界の核戦力

考察の前に、最低限の知識を確認しておきたい。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の年鑑(2025年)の第六章に「世界の核戦力」に関する記述がある。冒頭はつぎの一文ではじまっている。

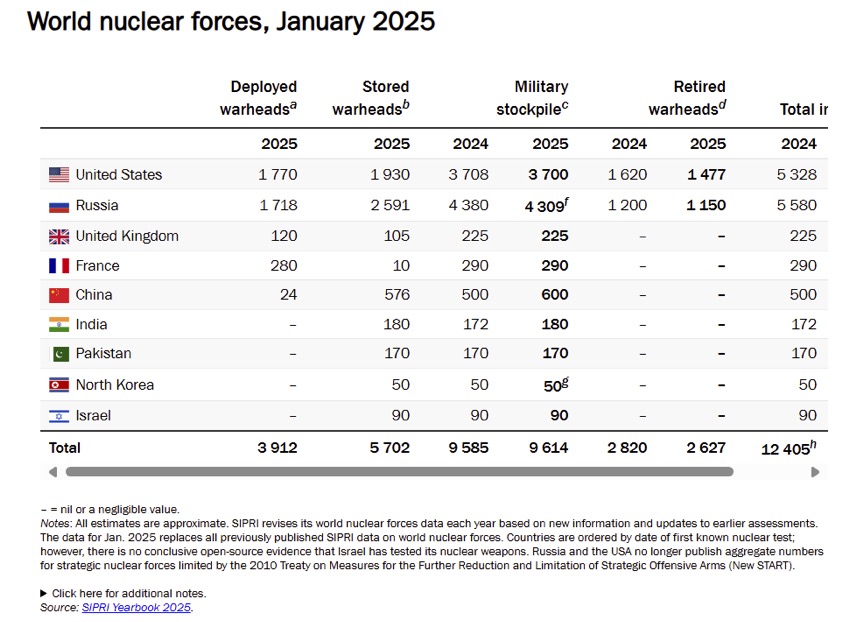

「核保有国9カ国(米国、ロシア連邦、英国、フランス、中国、インド、パキスタン、北朝鮮、イスラエル)は、2024年も核兵器の近代化を継続し、この1年間に新たな核武装または核搭載可能な兵器システムを配備した国もあった」(下表を参照)。

さらに、2025年1月時点の世界全体の核弾頭在庫(推定12241発)のうち、軍事備蓄され、潜在的な使用が可能なものは約9614発で、前年より29発増加したという。これらの弾頭のうち推定3912発がミサイルや航空機に配備され、その数は2024年1月とほぼ同数であり、残りは中央保管庫に保管されていた。配備された弾頭のうち約2100発が弾道ミサイルに搭載され、高い警戒態勢に置かれていた。これらの弾頭のほぼすべてがロシアかアメリカのものだ。

もう一つ押さえておいてほしいのは、9月に刊行した新刊『ネオ・トランプ革命の深層』の「第十章 新しい地政学的地平」に書いた最新の世界中を取り巻く安全保障上の課題である(368~376頁)。ここでは、その内容を繰り返さないが、関心ある読者はこちらも読んでほしい。

ここでは、こうした現実を踏まえて、新STARTをめぐる話題について考えたい。

表 核弾頭を保有する9カ国の国別状況(2025年1月)

(出所)https://www.sipri.org/media/press-release/2025/nuclear-risks-grow-new-arms-race-looms-new-sipri-yearbook-out-now

プーチン発言

最初に、9月22日、プーチンが安全保障会議でどんな発言をしたかを紹介してみよう。彼は、「戦略的安定の分野における最近の重要な政治的・外交的成果としては、2010年に締結されたロシアと米国の戦略的攻撃兵器に関する条約が挙げられる」と、新STARTについてのべた後、「しかしその後、バイデン政権の極めて敵対的な政策により、この条約の基礎となった基本方針が破られたため、2023年に条約の完全な実施は停止された」と説明した。「それにもかかわらず、両国は、戦略的攻撃兵器に関する条約の有効期間が終了するまで、同条約の主要な数量制限を自主的に遵守し続ける意向を表明した」。

さらに、2026年2月5日に失効予定の新START条約について、「これは、核ミサイル能力の直接的な制限に関する最後の国際協定が間もなく消滅することを意味する。この協定の遺産を完全に放棄することは、多くの観点から誤った、そして先見の明のない一歩となり、私たちの考えでは、核不拡散条約の目標の達成にも悪影響を及ぼすだろう」と語った。さらに、「戦略兵器のさらなる競争を煽らず、許容できるレベルの予測可能性と抑制を確保するため、現在のかなり不安定な段階において、新STARTによって確立された現状を維持しようとする試みは正当であると考える」とした。「したがって、ロシアは2026年2月5日以降も、1年間にわたり、新STARTに基づく主要な数量制限を引き続き遵守する用意がある」と発言したのである。

新STARTの基礎知識

新STARTへのプーチンの説明に補足しておくと、新STARTは現在、限定的に発効しているとみなすことができる。2010年4月8日にプラハでバラク・オバマ大統領とドミトリー・メドヴェージェフ大統領によって署名され、2011年2月に発効したこの条約は、ジョー・バイデン米大統領の下で2021年にさらに5年間延長された。米国は、2011年に条約が発効して以来、毎年、ロシアが新STARTに基づく義務を履行しているかどうかを評価してきた。2022年2月まで、モスクワとワシントンは新STARTに代わる協定について協議を行っていた。

しかし、ウクライナ戦争を背景に、この対話は米国の主導で中断される。2023年2月になって、ロシアはこの条約への参加を停止する。NATOの専門家の支援を受けて装備され近代化された無人偵察機を使って戦略航空基地を攻撃しようとしていることが理由とされたが、条約が締結された2010年とは状況が大きく変化していたこともある。何しろ、米英やその他のNATO加盟国の代理としてウクライナがロシアと戦争をする状況下では、米ロ間に妥協点を見出すことは困難であった。

ただ、ロシア当局は、条約で定められた量的制限を遵守し続ける用意があるとした。これには、700基の大陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)、重爆撃機(HLB)、1550個の弾頭、800基のICBMとSLBM、HLBの配備・非配備発射機が含まれる。さらにモスクワは、ICBMとSLBMの発射、および大規模な戦略演習を事前に米国に通知し続けることを約束した。これに対し米国は、条約の数値上限を遵守することを確約し、ロシアに対しても同様に発射や演習の通知を行う用意があることを表明した。

2023年6月、バイデン政権はロシアに軍備管理と核リスク削減の話題に戻るよう提案したが、ロシア当局は、ウクライナ紛争を含む米ロ間の深刻な矛盾の総体からこれらの問題を切り離すことは受け入れられないと判断した。米国でトランプ政権が誕生した後、両者が戦略的安定性に関する議論に戻る兆しがみえた。プーチンは2025年2月、新STARTの問題を解決すべきだとのべ、トランプは7月、新STARTを 「終了を望むような協定ではない 」と呼んだ。この話題は、アラスカでの米ロ首脳会談でも話し合われていた。

10月10日、プーチンはタジキスタンのドゥシャンベ訪問時の記者会見で、「私たちはアンカレジで話し合われたことを完全に公表したわけではない」と語った。このときの内容は不明だが、新STARTへの米国側の対応が待たれている。記者会見では、新STARTについて、プーチンはつぎのようにのべたことを紹介しておこう。

「私たちは外務省や国務省を通じてコンタクトを持っている。延長決定を採択するためにこの数カ月で足りるのだろうか?これらの協定を延長する好意があれば、それで十分だと思う。米国側が必要ないと考えているのであれば、それは我々にとって致命的なことではない。この関係では、我々は計画通りに順調に進んでいる。」

ロシアの今後

この計画というのは、新しい国防配備計画(2027~2036年)を意味しているように思われる。9月25日、軍産複合体を所管するデニス・マントゥーロフ第一副首相は、その主要なパラメーターはおおむね定義されており、国防省と参謀本部の同僚は、軍隊の全兵科のための先進的なモデルと兵器の種類の課題をすでに策定したことを明らかにしている。これにより、軍産複合体による新兵器開発のための国家プログラムを具体化することが可能になったという。

最初に紹介したSIPRIによると、ロシアは戦略核戦力の近代化を間近に控えており、とくにソ連時代のICBMを新型のものに置き換えることに重点を置いている。新型のものとしては、重ICBMのサルマト(アメリカではSS-29と呼ばれている)、ICBMヤルス(同SS-27 Mod 2)の固定型と移動型、極超音速滑空兵器システムのアバンガルド(同SS-19 Mod 4)などがある。さらにロシアは、オシナ、ケドル、ヤルスMといった後続のICBMシステムを開発しているが、どれが最終的に配備されるのか、どれが技術実証を目的としたものなのかは依然として不明である。

延長合意の実現方法

米ロとも、新STARTの1年延長に前向きだとして、実際にどういう手続きが必要になるのだろうか。ロシアの世界経済国際関係研究所(IMEMO)の国際安全保障センター長であるアレクセイ・アルバートフによれば、新START第14条は延長が1回のみで、5年を超えることはできないと定めているから、新STARTを単純に再延長することは不可能だ(「コメルサント」を参照)。ただ、彼の理解では、新STARTの今後1年間の延長を、法的拘束力はないが政治的拘束力のある合意とみなせば、上院の承認は不要と考えることもできるという(「コメルサント」を参照)。

ただ、懐疑論者は、立ち入り検査と詳細な技術情報の交換(これは条約が完全に遵守されていた間は実施されていた)がなければ、米国はロシアが弾頭上限を遵守していることを確認できないと主張するだろう。これに対して、アルバートフは、締約国が政治的拘束力のある協定を締結する場合、たとえば両大統領による共同宣言の形をとれば、相手国が宣言された上限(とくにミサイル弾頭)を遵守しているかどうかを、各国の管理技術的手段や従来の情報源を用いて検証する必要があるだけだという。そのためには、衛星と偵察を活用するだけで事足りる、とアルバートフは主張している。もしクレームがあれば、当事国は外交ルートを通じて話し合うことができるし、もし問題が解決できなければ、どちらかがモラトリアムからの離脱を表明することができるという。

もちろん、新START第15条を利用して、5年間の延長を1回以上可能にする修正を加えることができる。改正の場合、批准手続きが必要になる。「もしプーチン大統領がそのような選択肢に同意すれば、ロシアの上院や下院で抵抗があるとは思えないし、米国の場合、トランプ大統領が賛成すれば、おそらく現在の上院もそれほど反対しないだろう」、というのがアルバートフの意見である。

核兵器削減交渉上の問題点

いずれにしても、新STARTの1年延長がもし実現できれば、その間に米ロは新STARTとは別の新しい核兵器削減条約を模索すべきだろう。先のプーチン提案において、プーチンは、「この措置は米国も同様に、既存の抑止力の均衡を損なう、あるいは破壊する措置を講じないという条件の下でのみ、実行可能であると考える」と表明している。この条件が適用できると思われるわずか1年間の延長を提案しているにすぎないのだ。

すでにトランプが構想している最新世代のミサイル防衛システム「ゴールデン・ドーム」の実現などの米ロの互恵主義と戦略的バランスを損なう動きが具体化してくれば、ロシア側の必要に応じて、攻撃兵器や対ミサイル防衛に向けた準備を急ぐだろう。その意味で、米国が推進しようとしている「ゴールデン・ドーム」プロジェクトについて理解を深めなければならない(後述)。

それだけではない。2025年4月に公表されたローズ・ゴッテメラー著「軍備管理はまだ終わっていない 米国は中ロと並行して核交渉を進めるべき」のなかでは、「核拡散防止条約(NPT)の他の核兵器保有国である中国、フランス、英国も、弾頭数を増強したり、不安定化をもたらす兵器システムを配備したりして、新STARTの規定を骨抜きにしないことを誓約すべきである」と書かれている。さらに、中国の場合はさらに複雑であるという。

彼女は、もし中国が2035年までに約1500個の核弾頭を製造し、そのすべてを配備した場合、米ロがNew STARTでそれぞれ合意した1550個の核弾頭の上限にほぼ達することになる、と記している。さらに、「最悪のシナリオ、すなわち中国とロシアが共同で米国に核攻撃を仕掛けるというシナリオを想定した場合、米国は自国の利益を守ることを躊躇するほどの核優位性に直面することになるだろう」と警戒感を露わにしている。

中国をどう巻き込むか

この論文では、「米国の核弾頭の総数は約5277個、ロシアは約5449個である」とされている。もし両国が合同で核の脅威に直面した場合、米国は予備として保有している数千個の核弾頭を活用し、より多くの核弾頭を配備することが可能である。海上や地上のミサイルにさらに多くの核弾頭を搭載し、爆撃機部隊に運搬させる核弾頭を指定することもできる。米国がミサイルにさらに多くの弾頭を配備せざるを得なくなれば、それは新STARTで定められた制限値を超えることになる。ロシアも同様の対応に出る可能性があり、一種の軍拡競争が始まる可能性がある、というのが彼女の認識だ。

したがって、「中国がその制限値を損なわないことを誓約し、米国の対応を促すことが重要である」、とゴッテメラーは主張している。そこで交渉の出番となるという。米国には、核問題に関して中国と交渉してきた長い歴史はないが、全く経験がないわけではない。米国と中国は、1970年の核拡散防止条約(NPT)や1996年の包括的核実験禁止条約(CTBT)といった主要な多国間体制を通じて相互に関与しており、中国は現在、NPTで指定された核保有国5カ国(中国、フランス、ロシア、英国、米国)で構成されるフォーラムの議長を務めている。中国は核交渉における問題と利害、そして戦略的な核の安定性を維持するために必要なことを理解している。

トランプ政権は、中国を新STARTに加盟させようと試みたことがある。これは、核保有国として中国を、ロシアと米国という二つの圧倒的な核大国と同じ核削減合意の対象にしようとするものであった。中国の指導者たちは当然ながら強く反発し、それ以上の話し合いは打ち切られた。バイデン政権下でも、中国は依然として協議に応じようとしなかった。2023年のカリフォルニアでのサミットで、バイデンは習近平国家主席との間で核交渉の開始について前進があったと考えたが、中国は再び交渉のテーブルに着くことを拒否した。こうなると、2026年2月にもう1年新STARTが米ロ間で延長されたとしても、中国をその後の展開のなかに巻き込むことの難しさだけが際立つ。さらに、新STARTの期限が切れる2026年2月に、NPTの次回再検討会議が開催される。このままでは、NPT体制そのものの維持は難しい情勢だから、今後、数カ月間、今後の核抑止体制がどうなるかについて注意を払う必要があると考えている。

「知られざる地政学」連載(112):「核の新時代」を論じる:新STARTの延長問題をきっかけにして(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)