【櫻井ジャーナル】 2025.12.09XML :NATO指揮下のウクライナ軍はロシア軍に負けて崩壊、日本は中国に軍事的挑発

国際政治【窮地のNATO軍事顧問団】

ウクライナではロシア軍の進撃スピードが加速、撤退できず包囲網の中に「外国人傭兵」やNATOの軍事顧問団も取り残されるケースが増えているようだ。一般ウクライナ兵の投降が増えているようだが、そうした動きをネオ・ナチで編成された親衛隊や外国人傭兵が阻止している。フリアイポレもそうした状況だ。

西側諸国がロシアに対して仕掛けた経済戦争も失敗、ロシア経済は好調。物価は上昇しているものの、それを上まる率で賃金が上昇、失業率も低い。経済戦争で深刻なダメージを受けたのはヨーロッパだ。ウクライナを利用してロシアを壊滅させられると信じていた人びともこうした現実を認めざるをえなくなっているが、今後、状況は一変すると主張している。「神風」が吹くと信じているのかもしれない。ロシア国内には少なからぬ西側の人が生活、あるいは旅行しているが、市民生活に変化はなく、物不足ということもない。

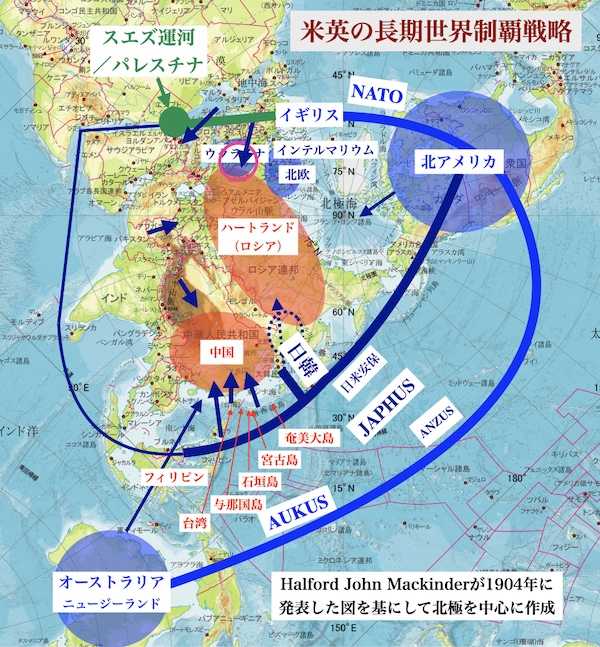

ウクライナを侵略し、そこからロシア征服を目指すという計画をイギリスは19世紀から持っていた。それを実行したのはナチス時代のドイツにほかならない。バルバロッサ作戦だ。結局、ソ連が勝利したのだが、戦死したソ連軍兵士は870万人から1000万人、殺された市民は1800万人から2400万人(ロシアの発表では2660万人)で、多くの生産設備が破壊されている。結局、ソ連はこのダメージから最後まで立ち直ることはできなかった。おそらく、NATO側は同じようなダメージをウクライナがロシアに与えることを期待したのだろうが、失敗した。

【ネオコンの対中露戦争】

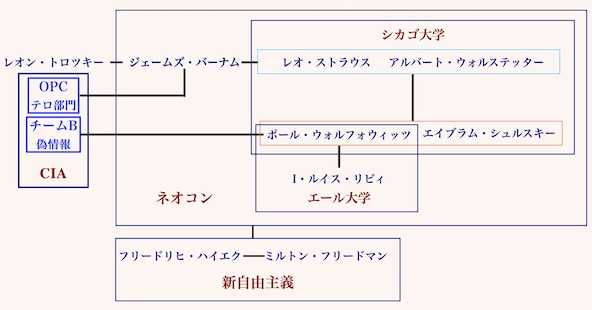

ソ連が消滅した直後の1992年2月、アメリカの国防総省ではDPG(国防計画指針)の草案が作成された。国防次官を務めていた大物ネオコンのポール・ウォルフォウィッツが中心になって書かれたことから、「ウォルフォウィッツ・ドクトリン」とも呼ばれている。この指針を読むと、ソ連の消滅でアメリカは唯一の超大国になったとネオコンは確信、世界制覇戦争を始めようとしていたことがわかる。

そのドクトリンにはドイツと日本をアメリカ主導の集団安全保障体制に統合し、民主的な「平和地帯」を創設すると書かれている。要するにドイツと日本をアメリカの戦争マシーンに組み込み、アメリカの支配地域を広げるということだが、最重要事項は新たなライバルの出現を防ぐこと。西ヨーロッパ、東アジア、そしてエネルギー資源のある西南アジアが成長することを許さないということだが、東アジアには中国だけでなく日本も含まれている。

日本がこの計画に取り込まれたのは1995年だと言えるだろう。日本が独自の道を歩もうとしているとネオコンのマイケル・グリーンとパトリック・クローニンはカート・キャンベル国防次官補(当時)に報告、1995年2月になると、ジョセイフ・ナイは「東アジア戦略報告(ナイ・レポート)」を発表してアメリカの政策に従うように命令した。

こうした中、1994年6月に長野県松本市で神経ガスのサリンがまかれ(松本サリン事件)、95年3月には帝都高速度交通営団(後に東京メトロへ改名)の車両内でサリンが散布された(地下鉄サリン事件)。松本サリン事件の翌月に警察庁長官は城内康光から國松孝次に交代、その國松は地下鉄サリン事件の直後に狙撃された。1995年8月にはアメリカ軍の準機関紙と言われているスターズ・アンド・ストライプ紙に85年8月12日に墜落した日本航空123便に関する記事が掲載された。1995年のこうした出来事は日本のエリートを揺るがしたはずだ。

その頃、日本政界の中心には後藤田正晴がいた。警察庁長官を経て政界へ入り、田中角栄の懐刀と呼ばれる存在になった人物だ。田中失脚後も日本では大きな存在だった。その後藤田は1996年に引退している。その5年後、ネオコンは「9/11」を利用し、世界制覇戦争を始めた。

【ウクライナのクーデター】

2014年2月にネオコンはネオ・ナチを使ったクーデターでウクライナを乗っ取ることに成功するが、ロシア文化圏である東部や南部を中心に反クーデターのウクライナ人は少なくなかった。その結果、南部のクリミアがロシアと一体化し、東部のドンバスで武装抵抗から内戦になったわけだ。

この内戦は当初、反クーデター軍が優勢。そこで欧米諸国はロシアに停戦を持ちかける。それが2014年の「ミンスク1」や15年の「ミンスク2」にほかならない。クーデター体制の戦力を増強させるための時間を稼ぐことが目的だった。このことはアンゲラ・メルケル元独首相が明言し、フランソワ・オランド元仏大統領が認めている。今回、ロシアが停戦に応じないのはこうした経緯があるからだ。

イギリス、フランス、ドイツを中心とするNATO諸国には、2030年までに戦力を増強し、ロシアと全面戦争を始めると主張する人たちがいる。イギリスのキール・スターマー首相、フランスのエマニュエル・マクロン大統領、ドイツのフリードリヒ・メルツ首相はそうしたグループに属している。

停戦を実現して時間を稼ぐことをミンスク合意で煮湯を飲まされたロシアが認めるはずはない。そこで英仏独の政府は戦争を継続させようと考え、ウクライナに「総玉砕」を求めている。そのヨーロッパからドナルド・トランプ米大統領は距離を置いている。

【ネオコンの対中戦略】

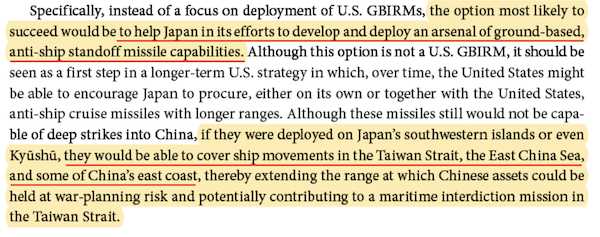

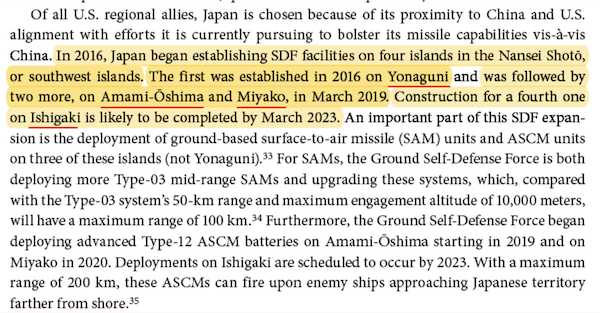

1995年以降、日本の軍事戦略はネオコンが描いている。この戦略に従い、自衛隊は2016年に与那国島で軍事施設を建設、19年には奄美大島と宮古島、そして23年には石垣島でも施設を完成させた。この背景にはアメリカ国防総省のミサイル配備計画がある。

アメリカ国防総省系のシンクタンク「RANDコーポレーション」が2022年4月に発表した報告書は、GBIRM(地上配備中距離弾道ミサイル)で中国を包囲する計画について説明している。アメリカの計画に基づいて自衛隊は軍事施設を建設したと言えるだろう。核弾頭を搭載できるトマホークを配備するともされているが、トマホークが発射されたなら、相手は核弾頭が搭載されているという前提で反応する。つまり核兵器で反撃される可能性がある。

GBIRMで中国を包囲する計画は2016年の前に作成されているはずであり、高市早苗首相が11月7日に衆議院予算委員会で行った「台湾有事発言」を「舌禍」と呼ぶべきではないだろう。アメリカ軍の対中国戦略を始動させるために発言した可能性が高い。

11月23日には小泉進次郎防衛相が与那国島を視察、その際、同島にミサイルを配備する計画を発表した。与那国島、奄美大島、宮古島、石垣島、そして台湾にミサイルを配備することをアメリカ軍は予定しているだろう。台湾にアメリカ軍の基地やミサイル発射施設が建設される事態になれば、中国が台湾を攻撃する事態はありえる。ミサイル配備が東アジアの緊張を高めることは間違いない。

しかし、トランプ政権が中国に経済戦争を仕掛けた後、反撃を受けてアメリカは窮地に陥っているようだが、アメリカの基本戦略は中国の制圧である。2022年にアメリカの下院議長だったナンシー・ペロシが台湾訪問して中国を刺激したが、これもその戦略に基づく。こうした対中国戦略は19世紀にイギリスが中国(清)に対して仕掛けたアヘン戦争の延長線上にあり、アングロ・サクソンの長期戦略が今でも維持されていることは彼らの行動が示している。

アヘン戦争で中国を制圧できなかったイギリスは明治維新を仕掛け、新体制の日本は琉球併合、台湾派兵、江華島事件、そして日清戦争、日露戦争へと進み、満州国を建国した。ここまでの動きはアングロ・サクソンの利益に適っている。そこから日本軍が北上すれば、ソ連は西から攻めるドイツとサンドイッチになっていた。アングロ・サクソンの手先として、日本は再び同じ動きをしているが、すでに西部戦線でNATOは敗北している。

【Sakurai’s Substack】

※なお、本稿は「櫻井ジャーナル」https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/のテーマは「NATO指揮下のウクライナ軍はロシア軍に負けて崩壊、日本は中国に軍事的挑発 」2025.12.9XML)

からの転載であることをお断りします。

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/202512090000/#goog_rewarded

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆木村朗のX:https://x.com/kimura_isf

※最近Xを本格的に始めましたので、アクセスとフォローをよろしくお願いいたします。

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/202410130000/

ISF会員登録のご案内