増長するゼレンスキー:米国の誤算

国際・米国の戦略の甘さ

バイデン政権は、ロシアが核兵器を使用しないという信念に基づいて、ロシアを戦略的に敗北させる、ないし、弱体化させようとしてきた。

ロシアによるウクライナ侵略に対して、北大西洋条約機構(NATO)が直接参戦しないままウクライナ軍への武器供与を通じて、ロシアを撃退することができると、米国側は考えてきたと言える。

ウクライナ戦争が長引いても、戦争の大義はウクライナ側にあり、侵略者たるロシア軍を撃退し、プーチン政権を崩壊にまで追い込まなければ、侵略抑止につながらないと固く信じてきたように思える。

Russian military equipment

同時に、米国は核使用という事態になれば、核による報復を含めた惨事になることを十分に理解し、ロシアに対しても冷静な対応を求めてきた。

しかし、この政策には二つの誤算がある。その第一は、ゼレンスキー大統領の増長だ。「ダーティボム」使用による「予防的攻撃」と戦争のエスカレートを彼が望んでいる可能性を否定できないのだ。

前述した、米国政府に知らせないまま、ウクライナ当局がロシアの右翼思想家アレクサンドル・ドゥーギン氏の娘ダリア氏を殺害した件は米国とウクライナとの緊密な情報交換ができていないことの証拠だ。

復讐心に燃えるウクライナ諜報機関が勝手にダーティボムを開発・使用する可能性も十分にあることになる。ゼレンスキー大統領の増長は、ウクライナ側からの核戦争への挑発という事態を招くことすら考えられるのである。

第二の誤算は、戦争で苦戦を強いられているプーチンの出方への予測だ。プーチン大統領が戦術核兵器を使用する可能性が十分にあるとみなすと、米国のこれまでの戦略が瓦解することになる。

バイデン政権は2014年のクーデターを自ら支援した過去を隠蔽したまま、絶対的正義が自らにあるかのような信念に基づいて、ウクライナへの武器供与と同時に、クリミア併合という汚辱への復讐精神をも包含させた制裁を展開してきた。そこには、キリスト教文明の正体、すなわち「血の復讐」さえ厭わないような暴力行為に加担する文明というものの正体への無理解がある。

Kiev,Ukraine – 31 January 2014 :Ukrainian revolution, Euromaidan.Mass anti-government protests in Kiev, Ukraine

プーチン大統領にすれば、そんな文明を破壊してもかまわないという強い信念がある。血で血を洗うのが文明であり、核兵器はそのための手段なのだ。プーチン大統領も復讐心に駆り立てられており、復讐のためには手段を選ばないだろう。小型の戦術核の使用に躊躇することはない。

この極悪非道のプーチン大統領には、恐ろしい最新兵器があることも書いておこう。それは、2018年3月にプーチン大統領が正式に発表した「無人水中ビークル」である。

潜水艦や近代魚雷、水上艦の何倍もの速度で大深度から大陸間航行まで移動できるもので、プーチン大統領は当時、「低騒音、高操縦性、敵に対してほぼ無敵」と発表し、この無人潜水機は通常弾頭と核弾頭の両方を搭載でき、空母や沿岸の要塞、インフラを攻撃することが可能だと述べた。

その名は無人潜水機「ポセイドン」とされ、その母艦は核潜水艦「ベルゴロド」である。この潜水艦は2022年7月にロシア海軍に引き渡されたばかりであり、テスト中だ。

・ゼレンスキー大統領の政権基盤強化をもたらした戦争

ロシアによるウクライナ侵攻で、ウクライナが苦難に直面しているのは遺憾極まりない。だが、そうであるからといって、ウクライナの政権が「真っ当」で、すべて正しいわけでは決してない。

The tread of a destroyed armored military vehicle lies in a yard in Hostomel, a suburb of Kyiv, days after the end of heavy fighting.

これまでのゼレンスキー政権を分析した拙著『ウクライナ3.0』でも指摘したように、ゼレンスキー大統領は未解決だったドンバス問題を政治利用してきたのであり、ある意味で、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を挑発しつづけてきたと言える。

加えて、いわゆる「ネオコン」(新保守主義者)の代表格の一人、ヴィクトリア・ヌーランドがジョー・バイデン政権下で国務省次官に就任したことで、ゼレンスキー大統領はロシアへの挑発を激化させたという過去がある。

ゼレンスキー大統領はプーチン大統領が実際に全面戦争にまで踏み切るとはなかなか信じなかったようだが、いざ戦争がはじまってみると、戒厳令のもと、独裁的な体制を国内に敷き、それが政権基盤の強化につながったことを実感したはずだ。そんな彼にとって、ロシアとの戦争は権力維持・拡大を意味するようになっている。だからこそ、ロシアとの和平交渉についてはまったく後ろ向きの姿勢をとっている。

・遠い和平

9月30日、プーチン大統領は4州のロシアへの加盟式典での演説で、ウクライナに対して、2014年にはじまった戦争、すべての敵対行為を直ちに停止し、交渉のテーブルに戻るよう呼びかけた。

だが、ゼレンスキー大統領はプーチン大統領との和平交渉を拒否している。10月4日、彼は、ウクライナ国家安全保障・国防評議会(NSDC)が決定した、プーチン大統領との会談を行わないという決定を施行し、プーチン大統領とは和平交渉をしないことを公式に決めた。

Part of destroyed by russian army armoured vehicles park in Bucha, Ukraine

10月8日朝に起きたケルチ橋が爆破されるという事件後、その報復としてロシアが10月10日にウクライナ全域のインフラ設備などを標的に広範囲なミサイル攻撃(10月10日から11日にかけて、ウクライナはロシアが発射したミサイルの数は少なくとも119発[https://novayagazeta.eu/articles/2022/10/11/iskandery-v-isterike])を行ったことを受けて、緊急開催した主要7カ国(G7)サミット後に発表された共同声明(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/11/g7-statement-on-ukraine-11-october-2022/)では、「ウクライナとの連帯のもと、G7首脳はゼレンスキー大統領による公正な和平のための準備態勢を歓迎する」とされているにすぎない。

しかも、その準備に必要な要素として、国連憲章の領土保全と主権の保護、将来のウクライナの自衛能力の保護、ロシアからの資金による手段を含むウクライナの復興と再建の確保、戦争中に犯したロシアの犯罪に対する説明責任の追及が挙げられており、事実上、和平交渉をするつもりも、停戦するつもりもないことをあからさまに示している。

ダリア・ドゥーギナ氏暗殺、ケルチ橋爆破、そして、ダーティボム騒動。これらはみなゼレンスキー大統領本人、ないし、その取り巻きが仕組んだ対ロ戦争激化策なのではないか。そんな疑いが生まれる。

もっとも最近の例は、10月29日、ウクライナ軍がクリミアにあるセヴァストポリ軍港を無人機で攻撃した問題に対して、10月31日、ロシア側はウクライナ全土の重要なインフラやその他の標的に数十発の巡航ミサイルを発射した。

こうした事件が起きるたびに、ロシア側は復讐心から、ウクライナへの報復が繰り返されているのである。その結果、ウクライナ戦争の終結はますます困難になる。そして、それはゼレンスキー政権の延命につながっている。

こんな復讐の連鎖をいつまで続ける気なのか。こうした疑いの目をもって、いまのウクライナ戦争を直視しなければならない。そうすれば、ともかくも即時停戦および和平交渉着手の重要性がより多くの人々に理解されるようになるのではないか。

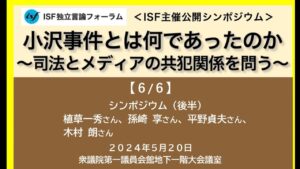

〇ISF主催公開シンポジウム(11月25日開催)『ウクライナ危機と世界秩序の転換 ~情報操作と二重基準を越えて』の申し込み

※ウクライナ問題関連の注目サイトのご紹介です。

https://isfweb.org/recommended/page-4879/

※ご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)