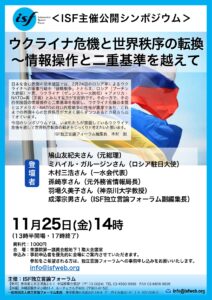

ISF主催公開シンポジウム:ウクライナ危機と世界秩序の転換~情報操作と二重基準を越えて(第1部)

国際ISF主催公開シンポジウム「ウクライナ危機と世界秩序の転換~情報操作と二重基準を越えて(第1部)」

登壇者:鳩山友紀夫元首相、孫崎享元外務省情報局長

〇ISF主催トーク茶話会(12月25日):望月衣塑子さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

※ウクライナ問題関連の注目サイトのご紹介です。

https://isfweb.org/recommended/page-4879/

※ご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF事務局

ISF事務局

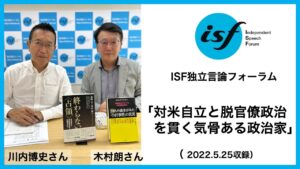

2022年4月1日に開設したISF:Independent Speech Forum(独立言論フォーラム)は、昨年10月22日に設立された一般社団法人「独立言論フォーラム(代表理事:岡田元治、木村朗)」の運営するインターネットメディアです。この新しいメディアは、言論空間がそれまでの活字媒体からインターネットに移行している現状を踏まえ、左右を問わず平和と人権を重んじる普遍的な人道主義の立場から既存のメインストリームメディア(MSM)では得られない不可視化された不都合な事実・真実をありのままに伝えるとともに民主的なオピニオンを主導する、自律した市民のための独立メディアです。