第1回 東電原発事故後11年、放射線被曝犠牲の隠蔽

核・原発問題

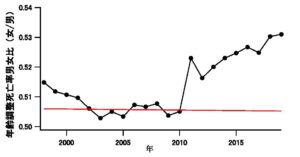

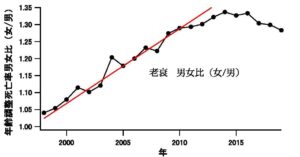

図2 総死亡年齢調整死亡率男女比

図2には年齢調整死亡率の男女比(女/男)を表しております。11年で突然増加しており、女性の死亡率増加の方が男性より高いことを示しております。継続して高い値を維持していますので、死亡率増加の原因は同一である可能性を示しております。その同一の原因として11年に放出された放射線被曝が挙げられます。

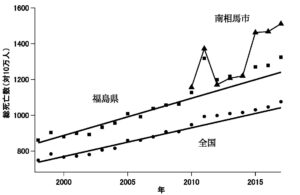

図3 総死亡全国フクシマ南相馬

図3は全国、福島県、南相馬市の粗死亡率の経年変化です。全国の11年以降の死亡率が10年以前の変化直線を凌駕している死者数はおよそ27万人(7年間)で、地震津波の犠牲者の10倍の規模です。その原因は放射線被曝によると特定されるものではありませんが、その可能性が十分大きいのです。

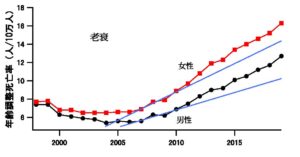

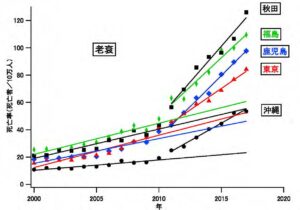

図4 老衰年齢調整死亡率年次依存

図5 老衰年齢調整死亡率男女比

図4、図5は老衰による年齢調整死亡率の変化とその男女比です。図5によると男女比が突然11年でずれを示しています。11年で何かの死亡原因が追加されているとみるべきです。それを前提に図4を見ますと死亡率は11年以降増加しています。

図6 老衰 秋田、福島、東京、鹿児島、沖縄

図6には典型的な都道府県の老衰死亡率を示します。いずれも11年で増加しています。

3、男女別年齢別死亡数(率)

大別して二つのタイプに分かれました。

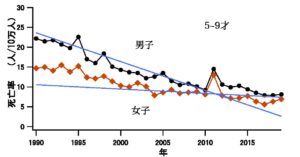

図7 5才~9才の死亡率年次依存

図7に5~9才の死亡率の年次依存を示しましたが、男子は11年以降死亡率が明瞭に増加しています。女子は11年を除いてむしろ減少しています。

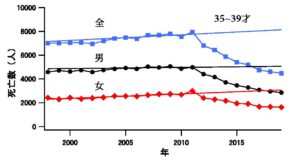

図8 35才~39才の死亡数

図8は35~39才の死亡数の年次依存です。男女ともに明瞭に2011年以降死亡数が減少しています。

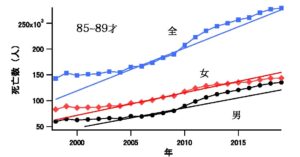

図9 85才~89才死亡数

図9は死亡数が最多である年齢層85~89才の死亡数です。11年以降の増加が目立ちます。

The picture of Fukushima Daiichi Nuclear power plant was taken in December 2016 from Namie city coastal part, north from Daiichi. The plant suffered huge damage from the magnitude 9.1 earthquake and tsunami that hit Japan in 2011. The incident permanently damaged several reactors.

全体をまとめると以下のようになります。

・男女別年齢層別死亡者数(率)での2011年以降の死亡異常増

11年の増加:女性では全ての年齢層で増加。男性では30~59才、および74~84才の年齢層で増加は認められなかった。

12年以降死亡率・死亡数が増加したのは、概略として0~19才の若年層と60才以上の老年層。

12年以降死亡率・死亡数が減少したのは、概略として20~49才および15~19才(女)、55~59才および85~89才(男)。

12年以降も変化が無かったのは、女性は45~59才、男性は55~59才および75~79才。

もし11年以降の死亡変化の主原因を放射線被曝と仮定すると、体力/免疫力に優れた青年~壮年層にホルミシス効果が現れ、放射線感受性の大きな若年層と老年層に犠牲者が多くでたものと判断できます。

矢ヶ﨑克馬

矢ヶ﨑克馬

1943年出生、長野県松本育ち。祖国復帰運動に感銘を受け「教育研究の基盤整備で協力できるかもしれない」と琉球大学に職を求めた(1974年)。専門は物性物理学。連れ合いの沖本八重美は広島原爆の「胎内被爆者」であり、「一人一人が大切にされる社会」を目指して生涯奮闘したが、「NO MORE被爆者」が原点。沖本の生き様に共鳴し2003年以来「原爆症認定集団訴訟」支援等の放射線被曝分野の調査研究に当る。著書に「放射線被曝の隠蔽と科学」(緑風出版、2021)等。