第7回 現在の紛争のそもそもの発端は 2014年にアメリカが仕掛けたクーデター

国際私は前章までで、オンラインで呼びかけられた署名運動「ウクライナ・キエフにEU加盟国首脳を外交団として派遣して!」を取りあげ、Sさんの呼びかけ文の第3段落までを考察してきました。

その段落の冒頭で、Sさんは、「EUの政治家たちがロシアへの次なる制裁について偉そうに語っている間、ウクライナの人々は、自国の独立と子どもたちの未来のために勇敢に戦っています」と書いていました。

その認識がいかに間違っているかを見事に描いた風刺画も、前章で紹介しました。

Sさんは35頁で、「ウクライナの人々は、自国の独立と子どもたちの未来のために勇敢に戦っています」と書いていますが、「自国の独立と子どもたちの未来のために勇敢に戦っている」のは、ドンバスのひとたちであって、ウクライナの人たちではありません。

なぜなら前章で紹介したオリバー・ストーン監督のドキュメンタリー『ウクライナ・オン・ファイヤー』を見ていただければお分かりのように、現在の紛争のそもそもの発端は2014年にアメリカが仕掛けたものだったからです。

そして選挙で選ばれた大統領を、血みどろの暴力行為によって放逐した政権に対して、そのような「不正な新政権は認めるわけにはいかない」と抵抗して自主独立を宣言したのが、ドンバス2カ国の人たちでした。

ヒトラー式敬礼に注目。ユーロマイダン(欧州広場)にて。

ところが、この2カ国に対して、新政権は、その成立直後から、空からも陸からも攻撃を開始しているのです。このような経過も、右記のドキュメンタリーは詳しく追いかけています。

ですから繰り返しになりますが、「自国の独立と子どもたちの未来のために勇敢に戦ってきた」のは、ドンバスの人たちであって、ウクライナの人たちではありません。この8年間にも及ぶ攻撃で、子どもや女性も含めて、1万3,000人~1万4,000人もの命が奪われています。

しかし、残念ながら、クーデター政権が8年間にわたって、いかに激しくドンバスを攻撃したかについては、このドキュメンタリーでは、詳しく説明されていません。

というのは、このドキュメンタリーは、ウクライナの民族主義者たちが、どのようにしてナチスドイツのヒトラー軍を「解放者」として受け入れ、ナチス軍と一体になってソ連侵略に加担したかに、かなりの時間をかけて説明しているからです。

こういうわけで、このドキュメンタリーの後半は、8年間にわたるドンバス攻撃を詳しく説明する時間がなくなったのでしょう。

しかし、その一方で、ウクライナ民族主義者たちの組織した軍隊が、いかにナチスドイツの軍隊と似通っていたかを詳細に説明しています。それは軍隊のシンボルマークや「白人至上主義」「反ユダヤ主義」という思想によく表れています。

その過去の思想や行動が、2014年のクーデター以降の政権にも受け継がれているのです。というのはウクライナ軍の主力(たとえば「アゾフ大隊」)が、この過激なネオナチ勢力で占められているからです。ですから、このドキュメンタリーの前半の説明は、無駄であるどころか、必要不可欠なものだったと言えます。

私は、実を言うと、恥ずかしいことにこのドキュメンタリーを見るまで、ウクライナがナチスドイツのヒトラー軍と一体になって、ソ連への侵略と破壊に手を貸していたことを知りませんでした。

このなかでソ連がこうむった被害の酷さは想像を絶するものでした。たとえば第2次大戦における最大の激戦地となったソ連第二の大都

市レニングラード(現・サンクトペテルブルク)をドイツ軍は900日近くにわたって包囲しました。

このなかで市民の死者は約63万人とされていますが実数は100万人を超えるとも言われています。また死因の97%は餓死だそうです。死体から人肉を食らう凄惨な状況が常態化し、人肉を含む食品を売る店まで現れたと言います(ウィキペディア「レニングラード包囲戦」)。

しかし、レニングラードは900日にもわたる包囲に耐え抜き、「トロイも陥ち、ローマも陥ちたが、レニングラードは陥ちなかった﹂ことは市民の新たな誇りともなりました。そしてレニングラードの抵抗は人々を勇気づけ、それがナチス軍敗退の大きな要因になりました。

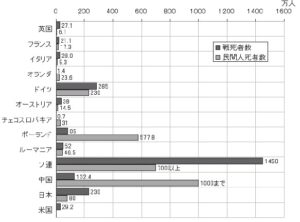

とはいえ、ソ連が払った犠牲は巨大なものでした。それは次のグラフを見れば分かります。ご覧のとおり、ソ連の戦死者数1,450万人、民間人死者数は700万人以上です。

つまり、この統計ではソ連の犠牲者は総合計2,200万人です。(しかし最近では、後述するように、2,600万人というのが一般的に認められている数字のようです)。

それに引き換え、いわゆる「バルバロッサ作戦」でソ連に襲いかかったナチスドイツの被害は、戦死者数285万人(ソ連の1/5)、民間人者

数は230万人(ソ連の1/3)に過ぎませんでした。

もしソ連が勝利しなかったら、今の世界は日独伊によるファシズム体制になっていたでしょう。とりわけヒトラーのドイツによる独裁体制が、世界の支配形態になっていたに違いありません。

第2次世界大戦各国戦没者数出典:(英タイムズ社「第二次世界大戦歴史地図」、日本は東京新聞2006年8月15日付(厚生労働省など))。

私たちは、ハリウッド映画などを通じて、有名なノルマンディー上陸作戦(オーバーロード作戦)でアメリカが、ナチス軍を打ち破ったと教え込まれています。

が、実は「レニングラード包囲戦」におけるソ連軍の勝利で、ナチス軍の敗北は決まったと言ってよいことが、今回、調べてみて初めてわかりました。

というのは上記の「バルバロッサ作戦」では、ドイツはソ連攻撃に310万人を投入、西側には約90万人を残すだけでしたから。

イギリスとフランスは1939年9月にドイツにたいして宣戦布告していますが、1941年6月にドイツがソ連にたいする奇襲攻撃「バルバロッサ作戦」を始めても、静観したままでした。

ドイツには約90万人しか残っていないのですから、ドイツを攻撃する絶好の機会だったはずです。ところが西側の国々はドイツ軍と戦わず、ナチスと戦っていたのは地下での抵抗運動(レジスタンス)だけでした。

その主力はコミュニスト(社会主義者・共産主義者)でした。ですから大戦後は共産党や社会主義の人気が高まったのも当然でした。

さらに驚くべきことには、欧米の財界は、裏でヒトラーやムッソリーニ(当時のイタリア独裁者)を支援していたのです。次の記事はそのことをよく示しています。

(1)「The History of US and British Support to Mussolini’s Fascism(米がムッソリーニのファシズムを支援していた)」

http://tmmethod.blog.fc2.com/blog-entry-509.html(『翻訳NEWS』2021/02/21)。

(2)「Victory Day! Russians Remembered Their 26 Million Dead, Unaware of Contribution of US Capitalism to Nazi Germany’s War Economy(戦勝記念日!ロシア人は2600万人戦死の記憶をもっているが、米国資本主義がナチスドイツの戦争を金銭面で支えていた事実は知らない)」。

http://tmmethod.blog.fc2.com/blog-entry-507.html(『翻訳NEWS』2021/02/16)

私は先に示した統計・グラフをもとに、「ロシア人の総死者は約2,200万人」と書きましたが、右記(2)の題名に「ロシア人は2,600万人戦死の記憶をもってはいるが」とあることに注目してください。

また右記では「米国資本主義がナチスドイツの戦争を金銭面で支えていた事実」とあるように、この論考では、ナチスドイツの戦争を金銭面で支えていた企業や銀行が列挙されていました。

たとえば、フォード社、ゼネラル・エレクトリック社、スタンダード・オイル社、ゼネラル・モーターズ社、J・P・モルガン社、ロックフェラー・チェース銀行、ロックフェラー財団の国際投資銀行などです。

このような事実は、今回のウクライナ紛争を考えるうえで貴重な材料を与えてくれます。ぜひ自分の眼で、上記の論考を読んでみて欲しいと思います。以下に、その一部だけを引用しておきます。

示されている事実から分かることは、米国ビジネス界の中枢がナチズムの本質を理解していただけではなく、米国ビジネス界自身の利益のために、可能なときは常に(そして自らのもうけになるときは常に)ナチズムを金銭的に支援していたということだ。

そして、米国ビジネス界がしっかりと理解していたのは、その支援が最終的にはヨーロッパや米国を巻き込む戦争につながる可能性があるということだ。

合成燃料と爆発物という二つが近代戦争の基盤であり、第2次世界大戦におけるドイツの侵攻の鍵となるものだった。そしてこの二つはドイツの2社の合弁会社の手の中にあった。そしてその2社はドーズ・プラン(訳注:ベルサイユ条約により不利な状況に置かれたドイツを救済するために立てられた計画)に基づき、ウォール街が提供した融資によって創設されたものだ。