第10回 捜査側にまずい取り調べ映像

メディア批評&事件検証裁判員の記者会見でもわかるように、これといった客観的証拠がない中で、検察側が映像を有罪立証に活用し、判決では実質証拠化されている。一審での被告人質問の中で勝又被告が殺人を認める調書にサインをした状況を説明する中で検事から「人を殺したことがあるでしょ」と攻められ否定すると、大きく怒鳴られ、机の上の書類をたたきつけられたりして頭がパニックになり、気がついたら(取調室にいた)後ろの看守の人が肩を揺さぶって『調書にサインしろ』と言われて、わけも分からずサインした」と証言した。

しかし、検事は否定した。その映像はない。それでは、事件をつぶさに追いかけてきた私が問題提起しよう。商標法違反罪で身柄拘束中で、まだ殺人容疑で逮捕されていなかった3月19日の警察官による違法な取り調べだ。勝又被告が殺害を否定する発言をすると、警察官は被告の左頬を平手打ちした。被告は椅子から転げ落ちて、その際に壁に額の右側をぶつけて負傷、治療を受けている。

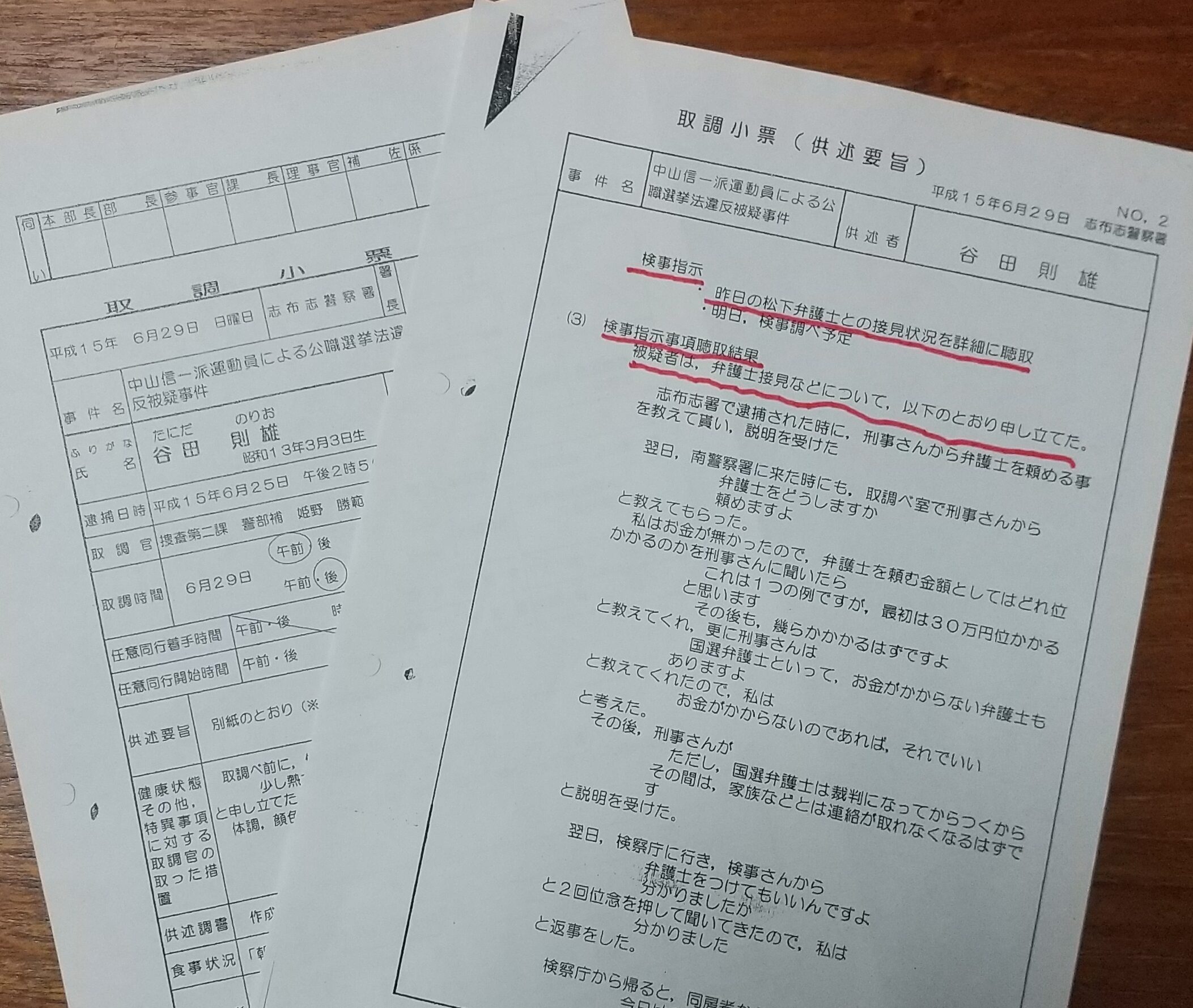

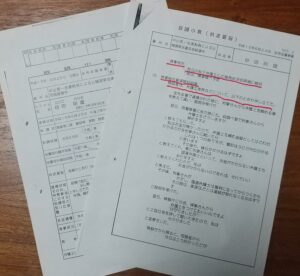

その1週間後に警察官は取り調べを外された。この警察官は法廷では否認したが、私たちがかつて調査報道で事実を暴いて被告たち全員が無罪になった鹿児島県警による架空の選挙違反事件「志布志事件」は、警察官たちが法廷で嘘ばっかりついていた。調書の下書きに当たる「取調小票」がその嘘を証明した。

2003年の統一地方選の一つである県議選曽於郡区(定数3)で鹿児島県警が架空の選挙違反事件を作り当選した県議ら13人を公職選挙違反の罪で起訴した「志布志事件」で当時、朝日新聞鹿児島総局長だった梶山天が入手した調書の下書きの「取調小票」には、検察の指示で被告への弁護士の接見内容を聴取しするよう指示していた。鹿児島地裁は無罪判決の中でこれを違法と断じた。

警察官や検察官は裁判では嘘はつかないと一般の人は思うであろうが、実態は違う。話を今市事件に戻そう。取り調べ最中のこの映像は撮っていない。映像を撮る、撮らないで取調官の態度が違う。この違法行為の映像を見たら裁判員の皆様は有罪にしますか?取り調べで否認したら暴行を受けているんですよ。これを何と言いますか?間違いなく違法捜査です。

映像が与える危険性をだれよりも熟知している周防監督は、控訴審の判決直前に私にこう指摘してくれた。

映像を見るときにナレーション一つつけるだけで、観客の注目する場所は違う。裁判の場合、いつその映像を見るかによってそれまでの裁判の進行の中から裁判員も裁判官も何に注目すべきかを、自分の中でたぶん決めてしまう。「この人は怪しいな」と思ってみると、怪しい理由を探そうとする。怪しさを裏付ける何か決定的な証拠はないか探そうとして見る。弁護人は被告の無罪を望むから無罪の証拠を映像から探す。立場によって見たいものが違うから、見えてくるものが異なる。

「人は見たい物しか見ない」。そうしたリスクがある映像を宇都宮地裁が裁判員に見せるとは、法制審での侃々諤々(かんかんがくがく)の議論はいったいなんだったのか。法制審に出席した法務省の役人はみんな「取り調べに過度に依存した裁判から脱却しましょう」で合意した。直接、弁論や証拠調べを口頭で行ったものを判決の基本にするという裁判の原則を守るためだ。

だが、宇都宮地裁がやったのは、密室の法廷化だ。調書裁判の脱却どころか、調書裁判の強化に他ならない。議論の趣旨からすれば、検察が取り調べの録音・録画の記録媒体を実質証拠化したのは、明らかに矛盾がある。

可視化を工夫するなら、映像の撮り方も考えなくてはならない。欧米では取調官と被告を横から撮影する「イコール・フォーカス」を導入している国もある。そもそも可視化は、密室で取調官たちの違法な行為を監視するというのが根源だ。映像が何かの証拠扱いされ、法廷で公開されるという危険性を考えると、被告人ではなく、取調官のアップしか写さず、被告人は声だけにするといったやり方が現状では危険な状態にさせないための最もいい手段かもしれない。

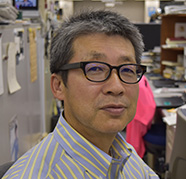

今市事件を一審から傍聴してきた白鴎大学の平山真理・法学部教授も控訴審判決前に「一部の録音・録画は、とどのつまり水掛け論にすぎない。今市事件の一審をこの目で見て感じたのだが、映像のインパクトははるかに想像を超えている。それを考えると、有罪か無罪かの判断に使うのは危険だ。たとえ、すべてを可視化したとしても、逮捕・勾留により長い身体拘束が可能な日本の制度を変えない限り、冤罪はなくならない。韓国などで既に始まっているように取り調べに弁護士を立ち会わせるべきだ」と指摘した。

大学の授業で今市事件裁判での録音・録画について学生たちに語る白鴎大学の平山真理法学部教授。

連載「データの隠ぺい、映像に魂を奪われた法廷の人々」(毎週月曜、金曜日掲載)

https://isfweb.org/series/【連載】今市事件/

(梶山天)

梶山天

梶山天

独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。