「知られざる地政学」連載(15) 抗肥満薬をめぐる地政学(上)

映画・書籍の紹介・批評国際

2023年11月8日、米食品医薬品局(FDA)はイーライ・リリー社の肥満治療用糖尿病治療薬(ゼップバウンド)を承認した。これは、2型糖尿病と肥満の治療薬として承認された新世代の薬剤の二つ目である。FDAは、ノボ・ノルディスクの糖尿病治療薬オゼンピックと肥満症治療薬ウェゴビーをそれぞれ2017年と2021年に承認しており、両薬剤とも有効成分セマグルチドを使用している。

その翌日、英国系スウェーデンの企業であるアストラゼネカは中国のEccogene社から肥満とII型糖尿病向け薬剤(ECC5004)のライセンスを受けるために1億8500万ドルの契約一時金を支払い、さらに臨床、規制、商業的進展に応じて最大18億2500万ドルを支払う契約を結んだと発表した。

ゴールドマン・サックス・リサーチによれば、2030年までに16倍以上の1000億ドルに成長する可能性がある。

というわけで、今回は「肥満」にかかわる問題について、地政学と結びつけて考えることにしたい。おりしも、2023年9月15日、コロンビアの画家・彫刻家のフェルナンド・ボテロが亡くなった。人間の本当の実体を「ヴォリューム」として描きつづけたボテロは「肥満」について考えさせる芸術家であったと思う。たぶん、ボテロは「肥満」を「病気」であるとは考えていなかったはずだ。少なくとも肥満をクスリで直すなどという発想そのものをもっていなかったに違いない。

(出所)https://www.moe-web.jp/news/?id=172

拙著『知られざる地政学』では、製薬メーカーによる医薬品開発をめぐる特許取得について若干取り上げた。その一方で、副作用や耐性の問題がありながら、広範囲に服用されて「薬害」をもたらした事例研究などは紹介を断念した。

連載7で論じたように、1999年から2018年までに45万人の米国人がオピオイド中毒で死亡した件は明らかに「薬害」だった。今回は、またしても米国で注目を集めている「肥満」治療薬をめぐる話について解説したい。科学の名を冠して、薬害をばらまくかもしれない薬について考えてみたいのである。

「肥満」

まず、「肥満」(obesity)なる概念について説明しよう。世界保健機関(WTO)のサイト情報では、国際的な標準指標であるBMI(Body Mass Index)=[体重(kg)]÷[身長(m)2]が25を超えると過体重、30を超えると肥満とみなされると書かれている。ところが、日本の厚生労働省のサイトでは、「脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、体格指数(BMI)25以上のもの」が肥満と定義づけられている。

つまり、肥満の定義はそもそも曖昧だともいえるのだ。ただ、肥満は、糖尿病、脳卒中、心臓病などの重大な病気と関連しているとされ、BMI(男女ともBMIの標準値は22.0)が35の女性は、BMIが23の女性の90倍も糖尿病になりやすいとか、男性の場合、そのリスクが5倍にもなるとか、肥満は乳がん、腸がん、子宮がん、食道がんなど、13種類のがんのリスクを高めるとかいった本当かどうかは疑わしい情報もある(2023年3月2日付のThe Economistを参照)。

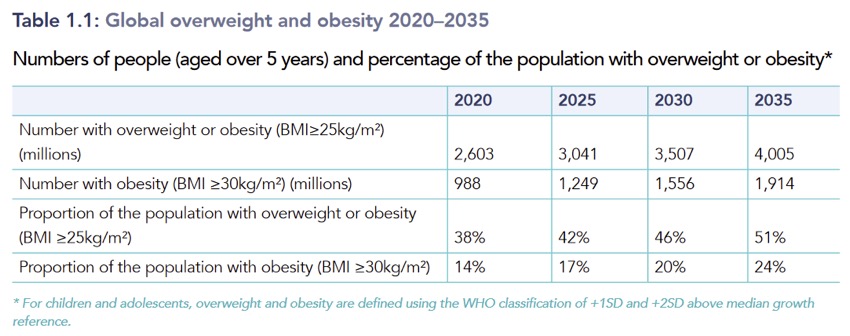

世界肥満連合(WOF)が2023年3月に公表したWorld Obesity Atlas 2023によると、世界的な過体重と肥満(BMI25kg/m²以上)の推計によると、2020年には26億人以上が罹患していたが、2035年には40億人以上が罹患する可能性がある(下表を参照)。これは、2020年の世界人口の38%から、2035年には50%以上に増加することを反映している(数字は5歳未満の子どもを除く)。肥満(BMI30kg/m²以上)の有病率だけでも、同じ期間に人口の14%から24%に増加し、2035年までに20億人近くの成人、小児、青年が影響を受けると予測されている。

2020年から2035年までの過体重と肥満(BMI25kg/m²以上)の経済的影響(損失)をみると、医療費、病気や早死による労働時間の損失というかたちで、2020年には1兆9600億ドルのコストがあり、2035年には4兆ドルを超えるとみられている。2020年には、世界のGDPを2.4%減少させたが、2035年には2.9%になると推定されている。これは、パンデミックの最悪の年である2020年に世界経済をGDPの3%縮小させたCOVID-19の推定影響に近い。

(出所)World Obesity Atlas 2023, World Obesity Federation, 2023, p. 11, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wof-files/World_Obesity_Atlas_2023_Report.pdf

人類の「遺産」としての肥満

肥満は人類の進化の過程の「遺産」という側面をもつ。先に紹介したThe Economistによれば、自然界では食べ物はほとんどないので、ホモ・サピエンスは脂肪にしがみつくように進化してきた。摂取カロリーが減ると、安静時の代謝が低下することがその適応の一つである。もう一つは、グレリンというホルモンが余分に分泌され、脳に食物摂取量を増やすように信号を送ることである。

さらに悪いことに、ダイエットをしようとする人からみると、体重が減った体は以前のレベルを「記憶」しているようにみえ、体重を戻そうと闘う。しかも、肥満は遺伝的な要素も大きいので、遺伝する部分もある。個人が肥満になるリスクの45%から65%は、遺伝的に受け継がれるとの説もある。もちろん、環境因子も関係している。

肥満対策ビジネス

過体重と肥満を合わせて、2035年には40億人以上が罹患する可能性がある以上、肥満対策はビジネスになる。すでに、世界が2022年にダイエットのために費やした約2500億ドルにのぼるとの情報もある。

問題は、製薬会社が効果のない、時には危険な治療法を次々と提供してきたことである。2,4-ジニトロフェノール(DNP)は1930年代に抗肥満薬として用いられたが、2万5000人が視力を失う原因となったといわれている。ほかにも、覚醒剤の一種であるアンフェタミンは喫煙と同じく、ダイエット目的で使用されるようになり、その中毒性が問題になった。アンフェタミンに似た物質を含む漢方薬であるエフェドラは、心臓発作や脳卒中との関連が指摘され、2004年に米国で禁止された。

ほかにも、抗肥満薬リモナバントは重篤な精神神経系の副作用により早期販売中止となった。1997年に肥満抑制薬として米FDAの許可を受けたシブトラミンは、心血管疾患歴のある患者では心血管疾患再発リスクが高くなるという欧州で実施された試験の結果を受け、2010年10月、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでメーカーによる任意回収が決定され、開発したメーカーはすでに販売・流通を中止している。

本当は、肥満解消には手術(胃バンド、バイパス術など)という方法がある。たとえば、胃と小腸の位置を変えて吸収する食物の量を減らし、満腹感を早く得られるようにする。「この手術によって、最初の6カ月で体重を30%から50%減らすことができ、その後はもっと減らせる可能性があるとのことである。また、血圧、呼吸、睡眠、コレステロール、腰痛も改善される。そして、多くの患者は手術後に糖尿病でなくなる」と、The Economistは書いている。

注目を浴びる糖尿病治療薬

最近、注目されているのは糖尿病治療薬だ。そこで、まず、糖尿病(diabetes)について理解を深めなければならない。ここからは、2023年8月17日付の「ニューヨーク・タイムズ」の長文記事「新しい減量薬の起源は分かっても、なぜ効くのかはわかっていない」を参考にしながら説明しよう。

糖尿病は血糖値が高いために起こる病気で、通常はインスリン注射で治療する。インスリンは膵臓から分泌されるホルモンで、細胞が糖を貯蔵するのを助ける。しかし、インスリンを注射すると、たとえすでに血糖値が低かったとしても、血糖値は急降下する。血糖値が非常に低くなると、混乱や震え、さらには意識消失に至ることもあるため、患者は慎重に注射の計画を立てなければならない。

ソマトスタチンとグルカゴンという二つのホルモンも血糖値の調節に関与している。このうちグルカゴンの遺伝子研究に従事していたハーバード大学のジョエル・ハーベナー博士は1980年代初め、血糖値を絶妙に調節するホルモン、GLP-1を発見する。GLP-1は膵臓のインスリン産生細胞にのみ作用し、血糖値が上がりすぎた時にのみ作用する。だが、GLP-1を注射すると、膵臓に到達する前に消えてしまう。GLP-1をもっと長く持続させるために、「GLP-1受容体作動薬」(Glucagon-like peptide-1 receptor agonists, GLP-1 RA)と呼ばれるGLP-1製剤がつくられるようになる。

「知られざる地政学」連載(15)抗肥満薬をめぐる地政学(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)