「知られざる地政学」連載(29) AI開発:国家と企業のはざま(下)

国際

「知られざる地政学」連載(29) AI開発:国家と企業のはざま(上)はこちら

長い歴史による変化

米国では、よく知られるように、1961年にドワイト・アイゼンハワー大統領が国家と軍需産業との関係に警鐘を鳴らした。拙著『知られざる地政学』〈上巻〉では、つぎのように書いておいた(323~324頁)。長い引用だが、基礎知識を知ってほしい。

「1961年1月17日、ドワイト・アイゼンハワー大統領は、ホワイトハウスの執務室から全国放送のテレビで、10分足らずのスピーチでアメリカ国民に政治的別れを告げた。第二次世界大戦の英雄であり、軍人のリーダーであるアイゼンハワーが、ダグラス・マッカーサー元帥のようなノスタルジックで「老兵」の演説で大統領の座を去るものと思っていた人々は、「軍産複合体」の危険性について強く警告していることに驚いたという。

この演説で、アイゼンハワーは何といったのか。まず、人々を驚かせたのは、「現在の軍隊の組織は、平時の私の前任者、あるいは第二次世界大戦や朝鮮戦争の戦闘員たちが知っていたものとは、ほとんど関係がない」という発言ではないか。つぎに、「世界的な紛争が起こるまで、米国には軍需産業がなかった」と、アイゼンハワーはいう。「米国では、鋤をつくるメーカーが、時間をかけて必要に応じて剣もつくることができた。しかし、今、私たちは、もはや国防を緊急に即興で行う危険を冒すことはできず、膨大な規模の恒久的な軍需産業を作らざるをえなくなった」というのである。

こうした新しく誕生した軍需産業に加えて、「350万人の男女が直接防衛施設に従事している」と、彼は数字をあげて、軍事関連雇用の大きさを示した。さらに、「私たちは毎年、軍事安全保障のために、すべての米国企業の純利益を上回る金額を費やしている」と指摘する。そのうえで、「巨大な軍事施設と大規模な兵器産業との結びつきは、米国の経験上、新しいものである」と説明し、「その重大な意味を理解することを怠ってはならない」と語りかける。なぜなら、「私たちの労苦、資源、生計はすべて、私たちの社会の構造そのものに関係している」からだ。この新しい変化が米国社会全体におよぼす影響に注目しなければならないと警告したわけである。

そのうえで、「軍産複合体」(military-industrial complex)という言葉が登場する。「政府の審議会では、軍産複合体による不当な影響力の獲得に注意しなければならない。見当違いの権力による悲惨な台頭の可能性は存在し、今後も続くだろう」というのだ。

ここまでの趣旨から、軍産複合体が単に武器を製造する企業を指すのではなく、巨大な軍事施設と大規模な兵器産業との結びによって生まれた巨大構造を指していることがわかる。だが、その巨大構造には、もう一つの勢力がある。それは、「同じように産業・軍事のあり方を大きく変えたのは、ここ数十年のテクノロジー革命である」という指摘によって示されている。アイゼンハワーは「テクノロジー」の重要性によく気づいていたのである。「この革命のなかで、研究は中心的な存在となり、また、形式化され、複雑で、コストがかかるようになった」と、彼はその問題点を指摘している。

さらに、「連邦政府のために、連邦政府によって、あるいは連邦政府の指示によって行われる割合も着実に増えている」とのべた。そして、「科学的研究と発見を尊重することは当然として、公共政策そのものが科学技術エリートの虜になりかねないという同等かつ反対の危険性にも注意を払わなければならない」という警鐘を鳴らしている。

ここまでの説明でわかるように、アイゼンハワーは「軍・産・学」という巨大な構造が米国全体に悪影響をおよぼしかねない状況が生まれていることに気づき、大統領職を去るに際して、国民全体に警告したのである。それは、単なる巨大化した軍事企業といった狭い意味での軍産複合体を対象としているのではなく、巨大な軍事施設、大規模な兵器産業、多数の科学研究者からなる広義の軍産複合体への警鐘であった。」

だが、時代は変化している。米国における「国防費の国民総生産(GDP)に占める割合の推移」を示した下図からわかるように、アイゼンハワー演説の頃には、GDPの1割以上が国防費に費やされていたが、現在では、GDPの3%台に抑えられている。

図 国防費の国民総生産(GDP)に占める割合の推移

(出所)https://www.nytimes.com/2023/10/31/opinion/ukraine-military-spending.html

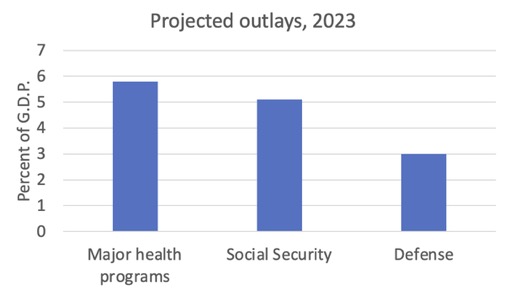

それだけではない。経済学者ポール・クルーグマンによれば、「予算における国防総省の役割は、経済全体における役割よりもさらに劇的に低下している」。下図に示されたように、2023年度(2022年10月~2023年9月)予算の国防費は主要医療計画や社会保障費よりも大幅に少ない。

図 2023年度の計画歳出

(出所)https://www.nytimes.com/2023/10/31/opinion/ukraine-military-spending.html

米国政府による研究費支援も減少

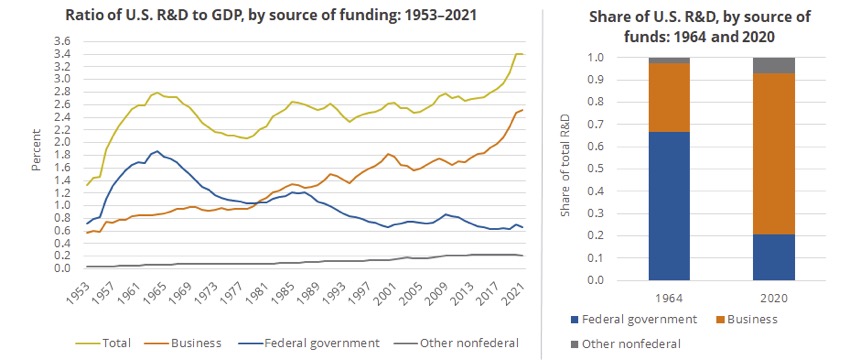

興味深いのは、米連邦政府による科学研究開発費もまた減少傾向にあることだ。米国の研究開発(R&D)の対国内総生産(GDP)比率は、2021年に3.40%となり、2019年に初めて3%を超えた。しかし、前回のピークである1964年から近年までの数十年間で、国内研究開発の資金源に顕著な変化が見られた。1964年には、連邦政府の研究開発費はGDPの1.86%を占め、国内研究開発全体の67%を占めていた。当時、企業の研究開発資金は経済全体の0.86%、研究開発費の31%に過ぎなかった。2020年には、米国企業は国内研究開発の73%を占め、国内生産財・サービスの2.47%に達した。同時期に、連邦政府資金による研究開発の割合は、国内研究開発の21%、米国GDPの0.70%にまで低下した。

つまり、こうした「現実」があるからこそ、政府はもはや民間に協力を求めるしかない立場にあるともいえる。

GDP = gross domestic product.

Note(s):

Some data for 2020 are preliminary and may be revised. The data for 2021 include estimates and are likely to later be revised. The federally funded data represent the federal government as a funder of R&D by all performers; similarly, the business funded data cover the business sector as a funder of R&D by all performers. The other nonfederal category includes the R&D funded by all other sources—mainly, by higher education, nonfederal government, and nonprofit organizations. The GDP data used reflect the Bureau of Economic Analysis statistics of late October 2022.

Source(s):

National Center for Science and Engineering Statistics, National Patterns of R&D Resources (annual series).

GDPに占める米連邦政府の研究開発費の割合(左)と米研究開発費の財源基金別構成比(右)

(出所)https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf23339

「デュアルユース」が変化を促す

拙著『デジタル空間における覇権争奪』や『知られざる地政学』〈上下巻〉などで何度も指摘したように、AI開発の背景には軍事利用がある。だが、それとともに民間でもAIは自動運転など、さまざまなかたちで利用されている。つまり、AIは広範囲にわたる「デュアルユース」商品たりえる。だからこそ、民間企業もAI開発に多額の投資を行ってきた。軍民による利用が可能である「デュアルユース」は、いわば官民協力を促しているのだ(軍民両用技術の具体例については下図を参照)。

(出所)https://www.asahi.com/articles/ASRB064WGRB0ULFA00W.html

この変化は、軍備品の調達価格の算定方式の変更や、アマゾン、グーグル、マイクロソフトといった「テック・ジャイアンツ」の国防総省との契約増加をもたらしつつある。2023年11月の公表された「アメリカの兵器メーカーは21世紀の戦争に適応できるか?」というThe Economistの記事によると、国防総省はこれまで「コスト・プラス」アプローチという方式で軍需企業の負担を軽減してきた。企業が投じた研究開発費を国防総省が支払うだけでなく、それに10~15%を上乗せした金額を支払うのである。こうすることで、軍需企業はリスクの高いプロジェクトに自己資金をつぎ込む必要がなくなる。武器開発の失敗というリスクを回避できるだけでなく、安定的な収益も期待できる。

しかし、この方式は国防総省の負担を膨らませる。過去3年間でロッキード社の収益の4分の1以上を占めるF-35戦闘機の製造プロジェクトは、1990年代に始まった。このプロジェクトは約10年遅れで進行しており、「航空機の耐用年数にわたってアメリカの納税者は最大20兆ドルのコストを負担することになる」とThe Economistは書いている。いったん生産が開始されると、新しく開発された大型キットは固定価格で販売され、多くの場合、数十年にわたって販売される。ノースロップ・グラマン社が現在開発中のステルス爆撃機B-21は、「30年間で100機納入されるため、国防総省の負担は2000億ドル以上となる」という。

このため、国防総省としては、デジタル化に対応した費用節約可能な製造プロセスへの転換を進めようとしている。わかりやすくいえば、新しいソフトウェア、モジュール、ペイロードなどを追加すれば、既存のプラットフォーム上に新しい機能を構築できるような方法を考案しようとしているのだ。

こうした変化は、アマゾン、グーグル、マイクロソフトなどの国防総省との契約の可能性を広げている。まさに官民協力の深化がすでにはじまっている。

他方で、これまでの軍需企業は民間部門の拡充をはかっている。ボーイング、ゼネラル・ダイナミクス、レイセオンなど、防衛大手のほとんどはすでに民間部門をもっている。国防総省のデュアルユース技術に対する意欲の高まりは、民間産業との競争激化を意味するから、軍事目的だけでなく平和目的にも使用できるような新しい機器、材料、製造プロセス、ソフトウェアをめぐって、すでに厳しい競争が展開されるようになっているのだ。

具体例を示せば、2020年、ゼネラルモーターズは歩兵用車両の供給契約を獲得した。この自動車メーカーは現在、ドイツの兵器会社ラインメタルのアメリカ部門と提携し、軍用トラックを供給する契約を結んでいる。より多様なシステムを求める国防省の意向を受け、軍産複合体への参入を試みる挑戦者もいる。2001年9月11日のようなテロを回避するために2003年に設立されたパランティアは、現代の生活や戦争が生み出す膨大な量のデータを処理する民間および軍事用ソフトウェアを製造している。

AIのデュアルユース

AIのデュアルユースの例をあげてみよう。2023年12月、高軌道光学リモートセンシング衛星「遥感41号」を搭載したキャリアロケット「長征5号遥6」が打ち上げられた。主に国土調査や農作物生産量の推定、環境対策、気象警報予報、総合防災・減災などの民間分野に用いられると説明されている。

しかし、この衛星は台湾、南シナ海、その他の潜在的な火種を含む地域の上空に配置されており、その「鋭い目」とAIや他の衛星からの情報を組み合わせることで、「中国はこの地域の車両や船舶を監視する独自の能力を手に入れることができる」とThe Economistは指摘している。

米国でも中国でも、デュアルユースによって官民協力の重要性は増すばかりなのだ。

日本も追随

こんな変化は日本の軍需産業の変革を促しているに違いない。だが、その実態については、情報開示不足のために判然としない。下表は、防衛省がどんな企業と調達契約を結んだかを契約高順に示したものである。興味深いのは、3位に三菱電機、4位に日本電気、5位に富士通などが入っていることだ。だが、これが何を意味しているかについて、私は知らない。本当は、日本のマスメディアはエレクトロニクス関連企業の「軍需企業化」について、詳しく調査し、報道しなければならないのだ。あなたの子どもや孫が知らずに軍需企業に入社し、軍備を製造し、人殺しの助けをしていることになりかねないのである。

(出所)「中央調達の概況」(令 和 4 年 版), 防衛装備庁, p. 65, https://www.mod.go.jp/atla/souhon/ousho/pdf/ousho_total.pdf

2023年10月31日付の朝日新聞の報道によると、防衛省は「防衛産業へのスタートアップ活用に向けた合同推進会」を同日に開催し、AIや3Dプリンターを扱う日本のスタートアップ企業4社が参加した。岸田文雄政権は2022年末策定の国家安全保障戦略で、民間の先端技術を装備品の開発に積極的に活用する方針を明記し、防衛省は経済産業省と協力して2023年6月から「防衛産業へのスタートアップ活用に向けた合同推進会」を設け、各社の強みを聞き取り、防衛分野への活用を探ってきた。同省はデュアルユースの技術開発を支援する研究機関を2024年度に創設する方針も決めており、先端技術をいち早く取り込み、防衛力強化を目指す考えだという。

こうして日本政府も覇権国アメリカを追随しようとしている。この背後には、デュアルユースを理由に「民生用の基礎技術、防衛用の基礎技術といった区別は、原理的には無意味ではないか」(橋本和仁科学技術振興機構[JST]理事長)との見方の広がりがある(2023年3月10日付の朝日新聞を参照)。

少なくとも、こうした危惧すべき現状にあることを多くの人々に知ってほしい。そのうえで、AI開発を含むデュアルユース概念の安易な拡張に警鐘を鳴らしたい。覇権国アメリカに追随するだけが平和を守る道ではないはずだ。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

ISF主催トーク茶話会:天野統康さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

ISF主催トーク茶話会:原一男監督を囲んでのトーク茶話会のご案内

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)がある。