編集後記──終わらない占領と植民地主義との決別(前)

安保・基地問題本書の題名となる『終わらない占領との決別──目を覚ませ 日本!!』 は、2013年に出版された『終わらない〈占領〉──対米自立と日米安保見直しを提言する!』(孫崎享氏との共編著、法律文化社)を意識して編者の私から提案させていただいたものです。副題の「目を覚ませ 日本!!」は、本書の巻頭言だけでなく、前著の『終わらない〈占領〉』でも序言を寄せていただいた鳩山友由紀夫元総理のご提案でした。

その序言の中で、鳩山元総理は、次のように語っています。

「今まで日米関係の実相をディープに描くことはなんとなくタブー視されてきた。日米関係を描いた出版物は数限りなくあるが、日本の戦後史を『対米従属』vs.『対米自立』という視点から見つめ直した書物はほとんど無かったと言える。孫崎享氏が『戦後史の正体』(創元社、2012年)の中でその道を拓いた」。

「私はいわゆるジャパンハンドラーたちの手に、いつまでも日米関係をゆだねるべきではないと考える。否、ジャパンハンドラーたちがアメリカの普遍的な声ではないと確信している」。

また鳩山元総理は本書の巻頭言においても、「つまり日本はいまだ米国の占領地なのである。その意味で言うと、沖縄は二重の占領地になっているということである。では、どうすれば沖縄は日本と米国の終わらない二重の意味での占領から決別することができるのだろうか。最も基本的なことは、多くの国民は漠然と〝日本の平和と安全はアメリカによって守られていて、いざとなったら助けてくれる〟ことを信じているが、必ずしもそうではないことを正しく理解することではないか」と述べています。

こうした鳩山元総理の日米関係や沖縄の位置づけについての本質を突いた基本認識は当時もいまも首尾一貫しています。しかし現在の最大の問題は、その支配・従属的な日米関係の在り方や米国と日本の二重の占領地同様の屈辱的な扱いを受けている沖縄の置かれている状況が、10年前の当時と比べて改善されているどころかさらに悪化しているということです(UIチャンネル 東アジア共同体研究所 2022年月1月10日にライブ配信の白井聡(京都精華大学) × 鳩山友紀夫 ─ YouTubeを参照)。

戦後の日米関係(その中核は日米安保体制)の本質は、日本による米国への「自発的従属(あるいは積極的従属)」にあると言われて久しくなります。政治学者の白井聡氏は、反響を呼んだ2013年の『永続敗戦論──戦後日本の核心』(太田出版)で、米国に対する敗戦を徹底して内面化する対米無限従属(盲従)とアジアに対する敗戦否認を核心とする戦後日本の在り方を「永続敗戦レジーム」と名付けています。

American and Japanese flag pair on directional sign. Horizontal composition with copy space. Dispute concept.

さらに5年後に出された『国体論 菊と星条旗』(集英社新書)では、精神的権威の「国体」が戦後、天皇から米国に変わり「永続敗戦」状態になった、と戦後日本の極めて特異な対米従属の本質を明らかにしています(この日本の対米従属の在り方については、本書の執筆陣の著作、末浪靖司著『9条「解釈改憲」から密約まで 対米従属の正体──米公文書館からの報告』高文研、2012年、松竹伸幸著『対米従属の謎』平凡社新書、2017年、猿田佐世著『自発的対米従属──知られざる「ワシントン拡声器」 』角川新書、2017年等を参照)。

それでは、その原点・起源はどこに求められるのでしょうか。

それは「まえがき」においても触れたように、1951年9月8日にフランシスコ講和条約とともに調印された米軍に特権を与える不平等な日米安全保障条約にあります。より具体的には、日米安全保障条約第3条に基づき在日米軍の配備を規律する条件を定めるために1952年2月28日に締結された日米行政協定とそれに関連した密約です。この行政協定は日米両国間で米軍の日本駐留に際し、日本の法令が適用されない場合の特権と免除の内容、範囲(基地施設、経費分担、裁判管轄権)などを定めたもので、紛争処理機関として日米合同委員会が設置されることになりました(1952年4月28日に日米安保条約と同時に発効した)。

その内容は、米軍人に対して治外法権を認めるなどきわめて不平等性があるものでした(詳しくは、本書の執筆陣の著作、松竹伸幸著『〈全条項分析〉日米地位協定の真実』集英社新書、2021年、および末浪靖司著『機密解禁文書にみる日米同盟』高文研、2015年、等を参照)。

当時の日本は、この屈辱的な日米安保条約や行政協定・密約(旧日米安保条約には内乱条項や第三国の駐兵禁止条項さえ盛り込まれていた!)を受け入れなければ国際社会に復帰できなかったことも事実です。また、この点に関連して、「戦後日本」最大のタブーである日米地位協定の闇に迫り、現在の日本で起きている深刻な出来事の多くが在日米軍がもたらす国内法の機能停止状態に起源をもっていることを明らかにした、前泊博盛氏らの著作『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』(創元社、2017年)が注目されます。

その後の1960年1月19日に日米新安保条約とともに調印された日米地位協定でも、日米行政協定の不平等な内容が基本的に継承されました(同年6月23日に発効)。また日本はこれとは別に1954年3月8日に日米相互防衛援助協定(MSA協定)を結び、防衛力増強を義務付けられることになりました(同年5月1日に発効)。

ここで注目されるのが日米合同委員会の存在です。これは、日本の超エリート官僚と在日米軍の高級軍人からなる組織(日本側代表は外務省北米局長、アメリカ側代表は在日米軍司令部副司令官)で、隔週の会議で決められた合意事項は非公開で事実上の密約として機能していると言われています。この日米合同委員会は、まさに米軍による日本支配を象徴する存在であり、米外交官から見ても「きわめて異常」と評される「影の政府」であるともいえる存在です。

本書の執筆者の一人でもある吉田敏浩氏による一連の著作によって日米合同委員会の実態はかなりの部分が明らかにされてきたとはいえ、いまだにその実態の多くが謎で秘密のベールに包まれているといえます(吉田敏浩著『「日米合同委員会」の研究──謎の権力構造の正体に迫る』創元社、2016年、『追跡!謎の日米合同委員会 ──別のかたちで継続された「占領政策」』毎日新聞出版、2021年)。

また、これに関連する問題として、米軍空域の問題があります。吉田氏が別の著作でも指摘しているように、羽田や成田を使用する民間機は、常に急上昇や迂回を強いられています。主権国家の空を外国に制限されるのはなぜなのでしょうか。米軍のための巨大な空域を避けるためです。その背後にあるのが日米合同委員会という密室で決められる知られざる法体系の存在であったのです(吉田敏浩『横田空域──日米合同委員会でつくられた空の壁』角川新書、2019年)。

日米地位協定は事実上日本国憲法の上位法として扱われています。その下位組織である日米合同員会で合意された取り決めは日本の法律・憲法よりも強い効力をもっており、軍事、外交、司法のさまざまな側面で、日本の主権を侵害し続けているというのが現実の日米関係の姿です。

こうした戦後日本の対米関係における隠された不都合な真実の一端が最初に露呈したのが、米軍立川基地拡張をめぐる砂川事件裁判の問題です。

※砂川事件とは、1957年に東京都北多摩郡(現・立川市)砂川町にあった米軍立川基地の拡張計画に反対するデモ隊が基地内に立ち入り、7人が起訴された事件である。59年の第一審は、米軍駐留は憲法9条に違反するとして無罪判決を言い渡したが、同年の最高裁判所判決(いわゆる砂川判決)はこれを破棄し、差し戻し審の東京地方裁判所では逆転有罪判決となり61年に被告の罰金刑が確定した。

元被告や遺族が、当時の最高裁判所長官が米国側に裁判の見通しを示唆したとする文書が見つかったことを根拠に、2014年に再審を請求したが、16年、東京地方裁判所が再審請求の棄却を決定した。※知恵蔵mini「砂川事件」の解説(2016年3月10日)

この砂川事件裁判の第一審・東京地裁で出された米軍駐留を憲法9条違反として被告全員を無罪とした判決は、当時の裁判長の名を冠して「伊達判決」と呼ばれています。この伊達判決は、日米安保体制を根本から揺るがす画期的なものでした。またそれだけに、この伊達判決は米国や日本の当局者にとって大変な脅威となったと思われます。

当時のダグラス・マッカーサー2世駐日大使が中心となって日本の藤山愛一郎外務大臣や田中耕太郎最高裁長官など行政・司法当局を動かして伊達判決を全力でつぶしにかかり、「跳躍上告」で高等裁判所を通り越して審理を直接担当することになった最高裁判所が「統治行為論」で逆転有罪判決を出す結果になったことが、のちに極秘だった新資料の公開などによって明らかとなっています。

この砂川裁判はまさに米軍による日本占領の延長としての「安保法体系」+「密約体系」と「憲法体系」の真正面での戦いの場でもあったのです。当時の最高裁判所と日本政府は、日本国憲法をなし崩しにし、日本国民ではなく米軍を守ったのです。そして、砂川判決に米国が積極的に介入していたことは、まさに「司法権の独立を揺るがす対米従属」であり、1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効した後も日本が「半独立国家」であること、つまり米軍の占領下にあり続けていることを証明する出来事であったといえます。

この砂川事件の最高裁判決で採用された、極めて政治性の高い国家行為は、裁判所が是非を論じる対象にならないという「統治行為論」に対しては、当時の最高裁の調査官(足立勝義氏)からも疑問が出されていたことも明らかになっています。そして、この「統治行為論」によって、日本の裁判所が日米安全保障条約関連の法律の是非に憲法判断を一切行わないというかたちで、それ以降現在にいたるまでの司法の判断停止・役割放棄につながっています。

これは、「何が秘密かは秘密」という恐るべき憲法違反の秘密保護法(「特定秘密の保護に関する法律」)を2013年12月に制定されたことによって、国会が国権の最高機関としての役割を放棄したことと並んで、まさに日本の統治機構全体が機能不全に陥って民主主義そのものが危機に瀕していることを物語っています。

また、2015年9月に立憲主義を否定する憲法違反の安保関連法案を強行採決で成立させた安倍政権は、この恥ずべき砂川事件最高裁判決を集団的自衛権の行使を容認する根拠としようとしたことは記憶に新しいと思います。この安倍政権の暴挙に対して、多くの憲法学者から、「砂川判決の言う自衛権は個別的自衛権だ」というこれまでの政府解釈をきちんとした理由もないまま変えるのは法の支配の理念に反する、との指摘・批判が出されたことは当然です。

なお、砂川事件で有罪判決を受けた元被告の土屋源太郎さんらが原告となって、最高裁長官と駐日米大使が刑事裁判の過程で密談し、憲法が保障する「公平な裁判を受ける権利」を侵害されたとして情報公開と再審を求め、国家賠償訴訟を2019年3月19日に東京地裁に起こして現在もその裁判闘争を市民有志の支援・協力をえながら続けられていることも明記しておきます(砂川事件については、本の執筆陣の著作、吉田敏浩/新原昭治/末浪靖司共著『検証・法治国家崩壊──砂川裁判と日米密約交渉』 創元社、2014年、および吉田敏浩著『日米安保と砂川判決の黒い霧──最高裁長官の情報漏洩を訴える国賠訴訟』彩流社、2020年、等を参照)。

●砂川平和ひろば「砂川闘争66周年記念集会 緒方修氏・木村朗氏による講演(2021.10.10)」

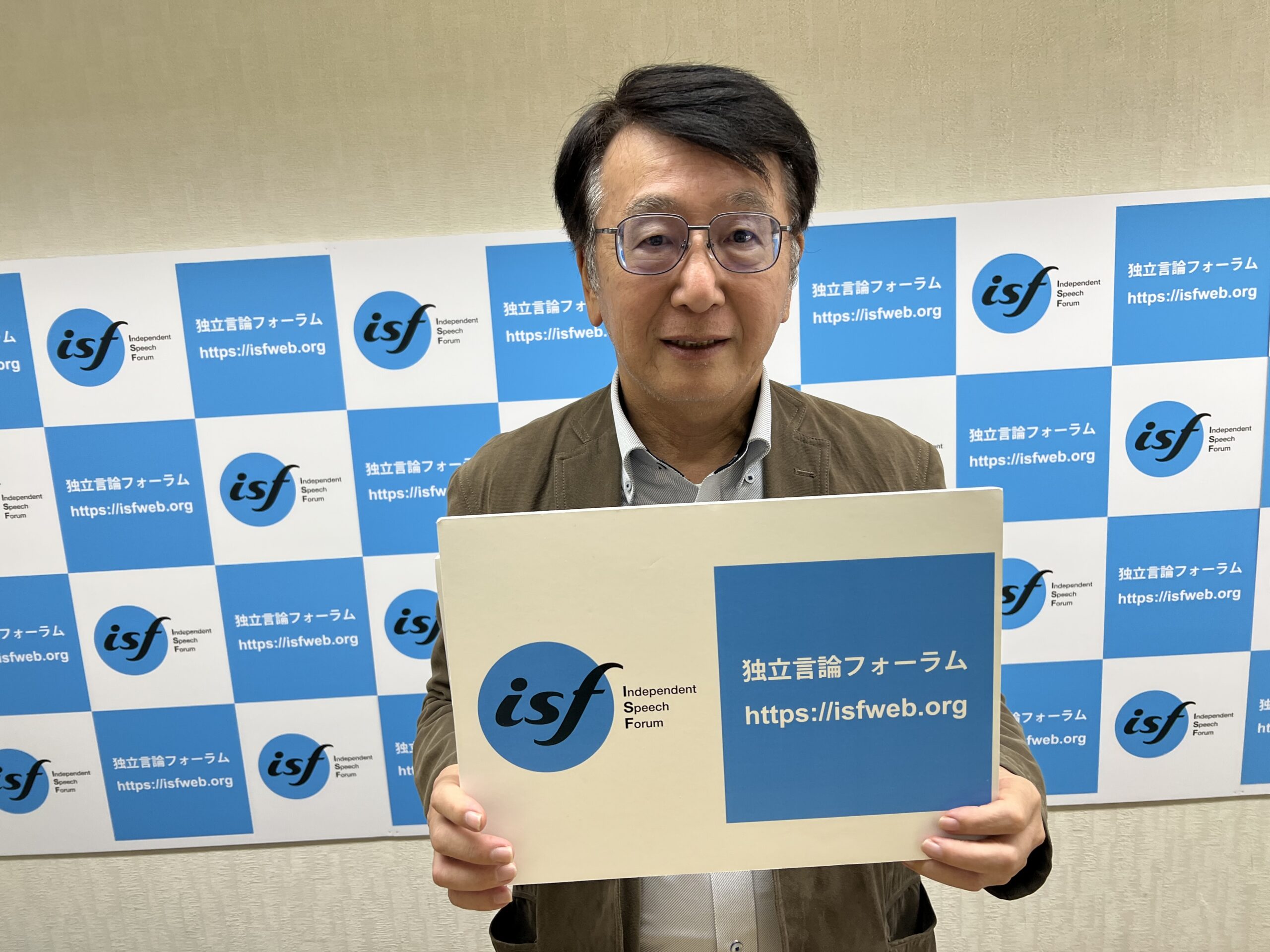

木村朗ISF編集長

木村朗ISF編集長

独立言論フォーラム・代表理事、ISF編集長。1954年北九州市小倉生まれ。元鹿児島大学教員、東アジア共同体・沖縄(琉球)研究会共同代表。九州大学博士課程在学中に旧ユーゴスラヴィアのベオグラード大学に留学。主な著作は、共著『誰がこの国を動かしているのか』『核の戦後史』『もう一つの日米戦後史』、共編著『20人の識者がみた「小沢事件」の真実』『昭和・平成 戦後政治の謀略史」『沖縄自立と東アジア共同体』『終わらない占領』『終わらない占領との決別』他。