「知られざる地政学」連載(37)移民をめぐる地政学(下)

国際

「知られざる地政学」連載(37)移民をめぐる地政学(上)はこちら

根本原因に取り組む

2024年3月に公表された論文「移民問題でバランスを取る:公平かつ堅実なアプローチ」によると、EUとその加盟国は非正規移民を防止するために、その根本原因への取り組みとして、彼らの出身国への政府開発援助の提供に力点を置いている。持続可能なインフラ投資を支援するEUの投資戦略「グローバル・ゲートウェイ」は、接続性を高め、グリーンおよびデジタル移行を支援するため、2027年までに最大3000億ユーロを動員する予定だ。総額の半分以上がアフリカに投資され、770億ユーロが東方パートナーシップ、南近隣諸国、西バルカン諸国への経済・投資計画に充てられる。持続可能な経済的機会、とくに若者のための職業教育および訓練、社会サービス、中小企業への支援、金融へのアクセスの向上は、非正規移民への圧力を軽減する上で重要な意味をもちうる。

個別国の改革

注目されているのは、2024年1月にはじまったドイツでの改革の動きだ。ドイツの調査報道機関(Correctiv)が2024年1月10日、「ドイツのための選択肢」(AfD)党員が2023年11月にポツダムで開かれた有名なネオナチとの会合に出席し、移民や亡命希望者、さらには外国にルーツを持つドイツ人の大量国外追放の現実性について話し合っていたと報じたのである。これを受けて、ドイツ連邦議会は1月19日、ドイツ国籍取得を根本的に簡素化する歴史的な法改正を承認した。1月19~21日の週末、140万人もの人々が右翼急進派とその計画に抗議するため、ドイツの各都市の通りに繰り出したという情報もある。この報道で極右政党に対する怒りの国民感情が高まるなかで、連立与党である社会民主党、緑の党、自由党の3党がすでに合意していた同法を投票によって承認したのだ(ただし、スキャンダル発覚後のAfDの全国世論調査の結果は、過去最高の23%から21%へと低下しただけで、ほとんど影響を受けなかったという情報もある[2022年1月の同党の世論調査は11%だった])。ちなみに、追加手続き(第二院の承認など)は必要ないため、この改正は4月に施行される。

この法律によって、ほとんどの申請者の居住要件が8年から5年に短縮される。特別なケースでは3年まで短縮される。少なくとも片方の親が5年間ドイツに住んでいて、ドイツで生まれた子供は自動的に市民権を得る。二重国籍も一般的に認められるようになる。ただし、新しい市民は民主主義の自由を守り、ナチズムに対するドイツの「特別な歴史的責任」とユダヤ人の生活を守る必要性を受け入れることを約束しなければならない。

一説には、ドイツの8400万人の住民のうち、1340万人が市民権を持っていない。そのうちの500万人以上が10年以上ドイツに住んでいる。約500万人の非ドイツ人居住者はEU市民であり、すでにドイツ人のほぼすべての権利を享受しているため、新たに国籍を追加する必要はないとみられている。約100万人のウクライナ難民を含む残りの約800万人の外国人のうち、何人がドイツのパスポートを求めて殺到するかは不明である。

外国人労働者を必要とする先進国

このドイツの例は、高齢化が進むなかで、その人口動態に起因する労働市場のニーズの高まりから、これまで以上に多くの外国人労働者を必要としているドイツの実情に対応している。しかも、こうした状況は他のEU加盟国にも当てはまる。EUの年齢中央値は2023年1月1日、44.5歳に達した(EU統計局を参照)。これは、アメリカの2022年の38.9歳よりもかなり高い(日本は数年前から49歳強)。

こうなると、ドイツが直面している移民の受け入れ問題は他のEU加盟国でも喫緊の課題となるだろう。ヨーロッパの場合、アフリカの年齢中央値が19歳であることを考えると、こうした地域からの移民受け入れにどう取り組むかという問題が浮上する。労働力不足が深刻化するにつれ、豊かな国々は移民の獲得競争を激化させる局面を迎えるかもしれない。

そう考えると、移民政策の先進国であるカナダやオーストラリアの政策が気になる。カナダ統計局によると、2024年1月1日、カナダの人口は4076万9890人に達し、2023年1月1日と比べて127万1872人増加した。これは、1957年(3.3%増)以来、カナダでもっとも高い年間人口増加率(3.2%増)であった。その人口増加率3.2%の大部分は、2023年の一時的移民によるものである。つまり、2023年、カナダの人口増加の大部分(97.6%)は国際移民(恒久的移民と一時的移民の両方)によるもので、残りの一部(2.4%)は自然増加によるものであったという。2022年にカナダの出生率は女性1人当たり1.33人と過去最低を記録したから、近年、カナダは移民を積極的に受け入れているのだ。

2023年にカナダに定住した永住移民は47万1771人。加えて、同年には80万4901人の非永住者(NPR)がカナダの人口に加わった。NPRとは、カナダに通常の居住地をもつ他国出身者で、就労許可証または就学許可証を持つ者、あるいは難民申請者(庇護申請者)を指している。就労・就学許可証保持者と同居している家族も、その家族自身がすでにカナダ市民、定住移民(永住者)、または非永住者でない限り含まれる。非永住者と一時的移民という用語は同じ概念を指す。

この一時的移民であるNPRがカナダの人口増加を牽引しており、3年連続でNPR純増となった。NPRの大半は、各州・準州の労働市場のニーズに対応する臨時労働者で、留学生がこれに続く。2024年1月1日現在、266万1784人のNPRがカナダに居住していると推定されている。そのうち233万2886人が許可証保持者とその同居家族、32万8898人が亡命申請者(就労・就学許可証の有無にかかわらず)であった。

オーストラリア連邦政府は2023年12月、オーストラリアの移民受け入れを大幅に削減することを目的とした、大規模な新移民戦略を発表した。オーストラリアへの海外からの一時的移民は、主に留学生が牽引し、2023年9月までの1年間の純海外移住者数は約50万人に達したとみられる。そこで、新移民戦略では、政府は留学生の受け入れ数に上限は設けないものの、低品質な教育機関を取り締まり、低スキル労働者がオーストラリアに滞在するための裏口として学生ビザが利用される機会を制限する。

亡命問題

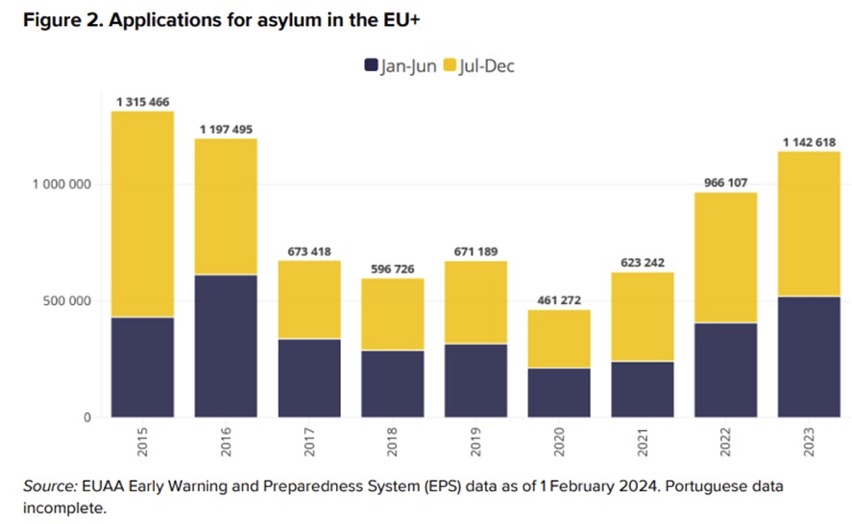

EU+(EU加盟国にノルウェーとスイスを加えたもの)における亡命申請数の推移を示した下図からわかるように、近年、亡命申請は再び急増している。「Latest Asylum Trends 2023」によると、2023年、EU+は110万件の庇護申請を受理し、2022年比で18%増加し、2015~16年の難民危機を彷彿とさせる水準となった。2023年もシリア人の申請が圧倒的に多く、2022年比で38%増加した

2023年、ドイツはEU+における庇護希望者の最大の受け入れ先としての地位を維持し、EU+で申請された全申請のほぼ3分の1を受け入れた。2023年末時点で、ロシアの全面侵攻を受けてウクライナから逃れたEU+の一時保護受給者は約440万人であった。特筆すべきは、チェコが一人当たり最も多くの受益者を受け入れていることで、ブルガリア、エストニア、リトアニア、ポーランドがこれに続く。

図 EU+における亡命申請件数の推移

(出所)Latest Asylum Trends 2023, 2024, p. 6.

亡命申請者の国籍別の申請先には偏りがみられる。トルコ国籍の申請件数は10万1000件近くで、2022年比で82%増加し、ドイツでの申請件数が最も多かった。ベネズエラ人とコロンビア人の申請件数はそれぞれ6万件以上で、2022年比で3分の1以上増加し、大半はスペインで行われた。モロッコ人とエジプト人はそれぞれ3万1000件と2万7000件近くの申請を行ったが、行き先は異なっていた(モロッコ人はほとんどがオーストリアで申請したのに対し、エジプト人はほとんどがイタリアだった)。ギニア人とコートジボワール人はそれぞれ2万人以上の申請をしており、そのほとんどがフランスであった。これらの国籍保持者の多くは、EU域外国境を不法に通過している。

アメリカの状況

「アメリカでの亡命」によると、米国は1967年議定書の調印国として、また米国の移民法を通じて、難民と認定された人々に保護を提供する法的義務を負っている。難民法は、難民の地位を得るための二つの道筋を定めている。海外から再定住難民として、あるいは米国で亡命希望者として、である。亡命者(庇護を認められた人)は、母国への帰還から保護され、米国での就労が許可され、社会保障カードを申請でき、海外渡航許可を申請でき、家族を米国に呼び寄せる請願ができる。また、メディケイドや難民医療扶助など、特定の政府プログラムを利用することもできる。1年後、非適用者は合法的永住権(グリーンカード)を申請することができる。永住権を取得した後、市民権を申請するには4年待たなければならない。

2023年10月31日現在、移民局に係属中の肯定的庇護申請は105万620件である。2023年10月21日現在、293万件以上の未解決の退去強制事件がある。2023年度に最終的に庇護などの救済が認められた移民裁判所のケースをもつ個人は、その結果が出るまで平均で1364日以上待っていた。もっとも待ち時間が長かったのはバージニア州であり、移民裁判で救済が認められるまでの平均日数は2200日以上であった。庇護を求める人々や、彼らとの合流を待つ家族は、そのケースが係属中である間、宙ぶらりんの状態に置かれる。

いま、欧州および米国で起きているのは、さまざまな事情から亡命を求める人々が押し寄せてくる事態だ。その急増に対する各国内の反発や負担拡大から、これらの人々を帰還させたり、入国させたりしないようにする政策が採られている半面、亡命希望者を労働市場に送り込むことに前向きな動きもある。たとえば、「増え続ける労働力不足」を理由に、ドイツのいくつかの州は、亡命希望者に語学や統合コースに何カ月も費やすのではなく、すぐに仕事を始める権利を与えようとしている。

米国では、合法的に仕事を見つけることができるようになるまで、法律が要求する180日以上を待つ亡命者はほとんどいない。最終的には、社会保障番号と労働許可証を取得し、労働市場への正式な参入が可能となるが、多くの亡命希望者はその前に不法な仕事に就く。それが社会不安の拡大をもたらしている。

管理しきれない数のいわゆる自然流入の難民に直面し、正式な、しばしば国連が組織する再定住を通じた難民の受け入れにますます消極的になっている国もある。1980年、米国は20万人以上の再定住難民を受け入れたが、2023年はわずか2万5000人だった。

亡命制度は国内に留まる資格のない者を強制送還する仕組みによって支えられている。たとえば、バイデン政権は、2023年10月18日にベネズエラ人の強制送還を再開した。約130人の移民を乗せた最初の飛行機がベネズエラの首都カラカス郊外に到着した。さらに、極右勢力の復活に直面しているドイツのオラフ・ショルツ首相は、「より頻繁に、より迅速に人々を強制送還する」という公約を実現するために、アフリカ諸国を回り、帰還協定を求めている。送還改善法により、送還数も増加しており、2023年上半期に7861人が国外追放された。

帰還協定を成立させるには、外交的なニンジン(開発援助、正式な移民パートナーシップ)と棒(ビザや貿易特権の剥奪)を巧みに使い分ける必要がある。いずれにしても、米国もEU諸国も厄介な問題に直面している。

日本の政治家の不誠実

本当は、日本もまた、高齢化や出生率の低下による労働力不足に悩んでいる。それにもかかわらず、日本の政治家は移民や難民の問題に誠実に向き合おうとしていない。難しい問題であることはたしかだが、だからといって目を背ければすむというわけではない。日本全体の浮沈にかかわる大問題であるにもかかわらず、日本の不誠実な政治家や、彼らと結託している官僚や御用学者らはこの大問題を無視しつづけているようにみえる。「日本沈没」はもう目に見えるほど、間近に迫っているにもかかわらず、こうした状況に陥っているのだ。

2024年5月1日夜、バイデン大統領は選挙レセプションで、アメリカの移民に関する長い歴史へのコミットメントを表明するなかで、日本やインドが経済的に苦境に立たされているのは「外国人嫌いのせいだ」とのべた(NYTを参照)。彼は、中国とロシアとともに、この二つの民主主義国家、すなわち、日本とインドは「移民を望んでいない」としたのだ。

おそらくこの指摘は正しい。だが、移民問題は好き嫌いだけの感情論ではすまない国家存亡をめぐる課題である。もう少し、まともな国民と誠実な政治家がいれば、何とかなるかもしれないが、まあ、無理だろうと思う。

無知蒙昧の国民が多すぎるのである。「もっと勉強しろ」と繰り返し鼓舞するしかない。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

☆ISF公開シンポジウム:小沢事件とは何であったのか ~司法とメディアの共犯関係を問う~

☆ISF主催トーク茶話会:孫崎享さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:吉田敏浩さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)