「知られざる地政学」連載(38)徴兵制を考える:間近に迫る戦争の足音(下)

国際

「知られざる地政学」連載(38)徴兵制を考える:間近に迫る戦争の足音(上)はこちら

国防意識の高い国

2024年3月に公表された論文「自国のために戦う意思のある者、そしてその理由とは?

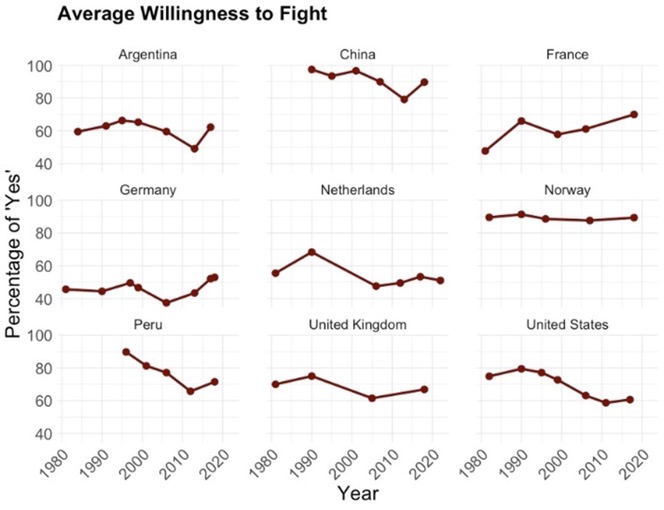

」では、WVSとヨーロッパ価値観調査(EVS)から、世界9カ国の市民の戦闘意欲の変動が示されている(図4参照)。これからわかるように、ドイツは自国のために戦う用意があると肯定的な国民の割合は歴史的にオランダより低かったが、近年他の西側諸国に追いついた。1990年には、ドイツ人の46%が自国を守る用意があると答えた。当時のオランダの69%、アメリカの79%とは対照的である。この数字はさらに減少し、2006年にはわずか34%にまで落ち込んだ。しかし、この傾向の逆転は明らかで、2018年には53%まで上昇している。オランダ、ドイツ、アメリカにおける戦闘意欲は比較的緩やかである。

これに対して、1990年から参加している中国は、当初の97%から2013年には79%へと減少した。ただし、中国のような独裁的な国のデータを解釈する際には注意が必要で、準備態勢の復活は、純粋な感情ではなく、政治的圧力によって反対意見を表明することに消極的になったことを反映している可能性がある。実際、中国で観察された傾向は、より広範な政治情勢と一致しており、2000年代前半から半ばにかけて政治的統制が緩み、その後、習近平が政権に就いてからは反対意見に対する弾圧が強化され、これが戦闘意欲の上昇につながっている。

フィンランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェーを含む北欧諸国を筆頭に、高度に民主的な社会でも高いレベルの闘争意欲が報告されている。グラフに描かれているノルウェーの人々は1981年以来、一貫して自国を守る決意を示している。ひとつの可能性として考えられるのは、これらの国々が義務兵役をほぼ維持していることだ。

おそらく戦闘意欲は、差し迫った脅威と比例関係にある。差し迫った脅威をまだ感じていないからこそ、多くの先進国では、全般に戦闘意欲は低い。それが、ウクライナ戦争勃発によって、変化を迫っているように見受けられる。

図4 1980年から2022年までの9カ国の平均的な戦闘意欲(「はい」の回答の割合で表示)

(注)「わからない」という回答や、回答を拒否した回答者の回答は除いてある。これらの回答を含めると、「はい」と回答する割合が低くなる。

(出所)https://spectator.clingendael.org/en/publication/who-are-willing-fight-their-country-and-why

どうする日本

だが、日本の低さは異常である。国防費を増加して、防衛力を強化することを主張する、いわゆる「タカ派」の人々は世界中の国々に比べて日本の若者の国防意識の「圧倒的低さ」にどう立ち向かおうとしているのだろうか。加えて、加速化する高齢化と労働力不足の深刻化のなかで、徴兵制導入といった大問題への展望はあるのだろうか。

筒井正夫著「戦後、日本人の国防意識の弱体化をもたらした歴史認識の変容について」(1)(2)、(3)を読むと、どうやら「国防意識の弱体化」を、『日本資本主義分析』を書いた山田盛太郎や、西洋経済史学の大塚久雄、政治学の丸山眞男らによる影響力に帰そうとしているようにみえる。ここでは、筒井の議論は取り上げない。ただ指摘したいのは、圧倒的無知蒙昧を無視することで、この人はまったく異次元の議論をしているということだ。

問題の核心は、多くの人々が彼らによって騙されたことにあるのではなく、多くの人々が自ら騙す側に回ってしまった事実にあるのではないか。この大多数の無知蒙昧の存在という、戦前と同じ構図への分析が筒井の論考にはまったく欠けている。過度の同調性を特徴とする島国ニッポンでは、「上」に立つ者に面従腹背していれば、それでうまくゆくという歴史が長くつづいた結果、太平洋戦争の敗戦を経ても、「騙された」自分に不甲斐なさを感じながらも、「騙した」自分を猛省する者はほとんどいなかった。だからこそ、左翼の論客に再び騙された人が大勢いた。それだけではない。戦前と同じく騙された者は自分が騙す側になり、ますます事態を深刻化させたのだ。

とくに、ソ連崩壊でイデオロギー対立の呪縛が解けると、もはや「政治」は「ダサい」ものとなり、政治や安全保障から距離をとることが「カッコイイ」と認識されるようになる。わかりやすくいえば、芸人になって笑いをとるほうが、親を継いで政治を家業とする世襲政治家よりもずっと真っ当な生き方に映るようになる。もはや、政治や国防など、関心の埒外であり、どうでもいいのだ。

したがって、いくら「上」からの教育によって、道徳を教え込んだり、国の大切さを刷り込んだりしようとしても、国防意識を高めることなど、もはやできないだろう。

若者政策という視点

それでも、教育は大切だ。しかし、「上」からの押しつけは反発を招く。とくに、若者や青少年はそうだろう。

たとえば、世界中の若者の状況を改善するため、国家的行動と国際的支援のための政策枠組みと実践的ガイドラインを提供する目的で、1995年の国連総会は「世界青少年行動計画」(WPAY)を採択した。15分野(教育、雇用、飢餓と貧困、健康、環境、薬物乱用、少年司法、余暇活動、少女と若い女性、青少年の社会生活と意思決定への完全かつ効果的な参加、グローバル化、情報通信技術、HIV/エイズ、武力紛争、世代間問題)について、主要課題、具体的な目標、そしてそれらの目標を達成するために様々な主体が取るべき行動として提示されている。

国連は15歳から24歳までを青少年とみなしている。この定義は、国際青少年年(1985年)(A/36/215参照)の準備の中で生まれたもので、1981年の総会決議36/28で承認された。しかし国連は、この枠組みはあくまでも統計上のものであり、各国政府に推奨される基準ではないことを強調している。いずれにせよ、国連によれば、2024年現在、現在、15歳から24歳の若者は12億人で、世界人口の16%を占めている。2030アジェンダを構成する持続可能な開発目標(SDGs)の目標である2030年までに、若者の数は7%増加し、13億人近くになると予測されている。

それでも、WPAYの存在やその実施について知る人はほとんどいないだろう。要するに、「上」からのお仕着せではまったく効果は上がらないのではないか。1999年12月、国連総会は決議54/120において、世界青少年担当閣僚会議(リスボン、1998年8月8~12日)が行った、8月12日を「国際青少年デー」とするとの勧告を承認した。国際青少年デーは、毎年異なる焦点を当て、青少年問題を国際社会に注目させ、今日のグローバル社会におけるパートナーとしての青少年の可能性を称えるものである。さらに、第1回国際青年年25周年に合わせ、国連総会は2009年12月、決議64/134を採択し、2010年8月12日から始まる年を「国際青年年」と宣言した。総会は世界中の政府、市民社会、個人、地域社会に対し、この年を記念する地域レベルおよび国際レベルでの活動を支援するよう呼びかけた。

「上」から目線の蹉跌

しかし、こんなことを知る日本人はほとんどいないに違いない。同じように、①1992年、欧州評議会は自治体や地域社会における若者の参加に関する憲章を発表した、②2009年、欧州委員会は新たなEUユース戦略「ユース:投資とエンパワーメント」を承認した、③2013年、欧州共同体(CoE)は「青少年保証」の概念を承認し、このなかで加盟国は、25歳未満のすべての国民の雇用を保証することを約束した――といった過去を知る人はほとんどいないだろう。こんなことを決めても、効果を実感した人があまりに少ないからである。

むしろ問題なのは、「上」からの場当たり的で政治的な政策だ。2015年12月9日、安全保障理事会は決議2250を全会一致で採択し、世界各地で暴力を防止し平和を生み出すために、若者が平和構築者として有意義に参加できるメカニズムの構築を検討するよう各国に促した。わざわざ、若者を18歳から29歳までの者と定義した決議をしたのだが、「上」からの場当たり的な決議にしかすぎなかった。

「グローバル化した社会において、テロリストとその支持者が、テロ行為を行うために若者を勧誘し、扇動する目的で、また彼らの活動の資金調達、計画、準備のために、新しい情報通信技術、特にインターネットを利用することが増加していることに懸念を表明し、加盟国が、人権と基本的自由を尊重し、国際法の下での他の義務を遵守しつつ、テロリストがテロ行為への支持を扇動するために技術、通信、資源を悪用することを防止するために協力的に行動する必要性を強調する」といった文言は、まさに国家による上から目線の政治的パフォーマンスでしかないように、少なくとも若者には思われたのではないか。

そう考えると、ロシアも同じ道をたどろうとしている。2024年2月29日、ウラジーミル・プーチン大統領は連邦議会での演説で、新たな国家プロジェクト「ロシアの若者たち」(対象は、2020年の法律により、18歳から35歳までの市民を指す)の立ち上げを発表したのだが、「上」からこんなことを試みてもおそらく失敗するだけだろう。

失業、欠勤、過激な感情、文化的無関心、宗教的不寛容が若者の間で拡大しているロシアにおいて、その対策を「上」から進めようというのである。おそらく権威主義的な脅しによって若者を抑圧する仕組みが新たに生まれるだけの結果をもたらすことになるだろう。

政治家を代えるのが先

それでは、日本においてはどうすべきなのか。連載37の「移民をめぐる地政学」で指摘したように、日本の政治家は本当に重要な課題に真正面からぶつかることを避けてきた。徴兵制の問題もその一つだろう。要するに、国民が騙され、自分が騙される側に回って無知蒙昧だらけになった結果、低能な世襲政治家がはびこり、本当に重要な問題を議論することさえできない状況に陥っているのではないか。この状況は、戦前の日本とまったく同じではないか。歴史は反復しつつあるのではないか。

自民党の裏金問題で強く感じるのは、「タカ派」で構成されていたはずの安部派の面々が実は、「脱法行為」を平然としてきた厚顔さである。こんな人たちが日本の国を軍国化しようとしてきたと思うと空恐ろしい。彼らは、自分の利益のためにだけ軍国主義を唱えていたに違いない。「国を想うといった発想自体が隠れ蓑だったのではないか」といわれても仕方あるまい。こんな国のために戦うように命じても、だれも国のために命を懸けようとは思わないだろう。

私が憂いているのは、まったく不誠実な輩が政治家になり、代議士を務めている異常事態である。もはや政治家が嘘つきなのではなく、嘘つきが政治家なのだ。不誠実で道徳心の希薄な人しか政治家なんかにならないのである。

こんな嘘つきで不誠実な政治家を退治するには、国民の無知蒙昧を糺すしかない。そのためには、一人ひとりの国民が勉強するしかない。テレビや新聞は、いわば「大本営発表」をすでに繰り返している(連載35と36で、この問題を論じた)。それは、アメリカを批判する報道を基本的に流さないことによって国民を騙すことにつながっている。そして、騙された国民は、今度は騙す側に回っている。「戦前」と全く同じ構図がそこにはある。

「災害・介護役務という奉仕の義務化」

何よりもまず、無知蒙昧に自分が無知であることに気づかせる必要がある。そのためには、彼らを脅すしかあるまい。若者に対して、「災害・介護役務奉仕の義務化」を問いかけるのである。

いまフランスが漸進的に進めているように、少しずつ国民を巻き込んで国のかたちを考えさせるために、「上」からあえて厳しい問いかけをすることで、若者自身に考えさせ、嘘つき政治家を駆逐するように刺激するしかないのではないか。若者が真剣に考えるようになれば、少なくとも不誠実で無能な世襲政治家は減るだろう。

故安倍晋三首相はかつて、「徴兵制は明確な憲法違反であり、徴兵制の導入は全くありえない」とのべていた。たしかに、徴兵制は国が「兵役」という労役を本人の意思にかかわらず強制する制度だから、憲法第一八条で禁止された「意に反する苦役」そのものだ。さらに、平和憲法下で、第九条で「武力」によって国の安全保障を確保することを放棄しているため、「武力」に通じる兵役を国が強制することは憲法上できない。

しかし、もちろん、憲法を修正すれば、徴兵制も導入できる。だが、そんなことをしなくても、災害救助や介護を対象に、半年でも3カ月でもいいから、18歳から40歳までの間の男女が可能な時期に奉仕活動についてもらうという制度くらいはできるはずだ。同時に、自衛隊の災害救援活動を切り離し、自衛隊は国防活動に専念するように改めればいい。

私がこんな提案をするのは、無知蒙昧を刺激して、彼らの投票権の行使によって、嘘つき政治家を駆逐してほしいからにほかならない。提案自体がどちらに転ぼうとも仕方ない。問題は、このまま嘘つき政治家をのさばらせていると、すなわち、大多数の国民の無知蒙昧を放置すると、無知蒙昧な国民は必ずや戦争に巻き込まれるということなのだ。

ついでに本音を書いておこう。

2014年以降、ウクライナを研究してきた私は、ウクライナと日本がよく似ていることを心配している。無知蒙昧が圧倒的に多いという点でそっくりなのだ。ウクライナが戦争に巻き込まれたのは、ロシアだけのせいではない。アメリカも悪い。そして、何よりもウクライナ国民の無知蒙昧がその原因の一つなのである。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)がある。