「知られざる地政学」連載(39)ウランをめぐる地政学(上)

国際

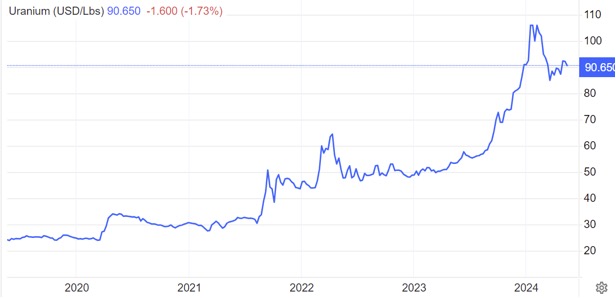

ウラン価格は2024年5月に入って、ポンドあたり92ドルを上回るまで一時的に上昇した。図1からわかるように、ウクライナ戦争勃発までは低水準で安定していたウラン価格だが、2023年後半から急騰している。

図1 ウラン価格の推移(単位:1ポンドあたりのドル)

(出所)https://tradingeconomics.com/commodity/uranium

最近では、米上院は4月30日、ロシアで濃縮されたウランの米核発電所への供給を2040年まで禁止する法案を全会一致で承認した。対ロ追加制裁といえるこの法案は2023年12月に下院ですでに可決されおり、ジョー・バイデン大統領は5月13日に署名した。署名の90日後に発効する。

ただし、法案は2040年12月31日まで有効だが、2028年1月1日までは一時的な例外が認められている。米エネルギー省は、国務長官および財務長官と連携し、他の供給源が利用できない場合、あるいは国益上必要な場合には、ロシア産ウランの輸入許可を発行できる。さらにエネルギー省は、ロシア産ウランの代替案を議会に提出することが義務づけられている。

気づいてほしいのは、米国は2014年以降、対ロ制裁を開始し、2022年2月以降、さらなる追加制裁を科してきたにもかかわらず、ウランにかかわる対ロ制裁をずっと見送ってきた点である。実は、核エネルギーをめぐる覇権を握っているのはロシアであり、米国はロシアを困らせることができないという状況がつづいてきたのだ。これまでは、ロシア産濃縮ウランの輸入を禁止することでロシアの外

収入を減らそうとすると、逆に、別の国から輸入代替するのが難しいだけでなく、価格高騰で困難に直面した。

この問題点を解決するために、ロシア産濃縮ウランを代替する準備を、時間をかけて進めた結果、ようやく法案可決にまで至ったのである。

そこで、今回は、ウランをめぐる地政学を論じることで、世界の核エネルギー産業について説明したい。

「核エネルギー産業の覇権を失った米国」

拙著『知られざる地政学』〈下巻〉において、核エネルギーの覇権争奪について詳述したことがある。「核エネルギー産業の覇権を失った米国」という見出しのもとで、状況を分析した。簡単にいえば、ウラン採掘、低濃縮ウラン(核燃料集合体)製造、核発電所建設、使用済み燃料の再処理といった長い連鎖において、公共発注などの減少により、重要部品(蒸気発生器、圧力容器、加圧装置など)に関する米国産業の能力とノウハウが失われてしまったのだ。

とくに、核発電用の低濃縮ウランについていうと、ソ連崩壊後、1993 年 2 月 18 日、米ロ政府間で、ロシアの核兵器解体によって発生する高濃縮ウラン 500t(核弾頭 2万 発)を、1993 年から 2013 年までの20年間で商業用軽水炉燃料の低濃縮ウランにロシアが希釈し、米国がそれを購入販売する政府間協定(HEU[高濃縮ウラン]-LEU[低濃縮ウラン] 協定)が締結されことが関係している。ソ連の保有していた高濃縮ウランを装備した核兵器の削減に伴って、高濃縮ウランを低濃縮ウランに転換したウランを米国が比較的安価で安定的に輸入できるメカニズムが構築されたことが、米国内の低濃縮ウランの生産を衰退させたのである。1994 年1月、両国の実施代表機関である USEC と TENEX(Techsnabexport)との間で、総額約 120 億ドルの契約が締結された(濃縮役務に関する契約は約 80 億ドル)。

HEU-LEU 協定完了後、米国はロシアからのウラン輸入の商業契約に対する割当を法的に定めた。これらの制限は徐々に増加し、2014年のLEU 485.3トンから2020年には514.8トンとなり、2021年からは制限が解除される予定だったが、2014年のロシアによるクリミア併合に対する対ロ制裁で、割当量は延長されたが、LEU輸入自由化の期限は2031年に延期された。

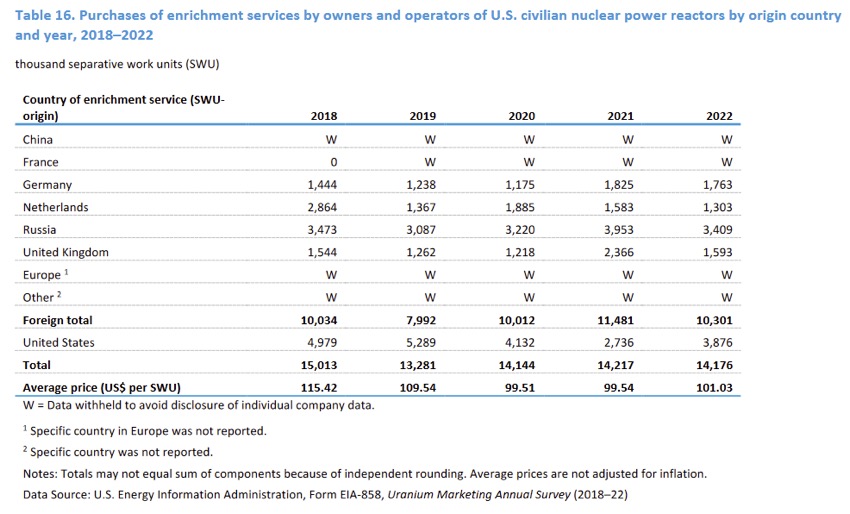

米エネルギー情報局が毎年公表している2022 Uranium Marketing Annual Reportによれば、米国の商業炉運営会社は2022年に濃縮サービスの24%をロシアから得た(表1を参照)。2022年の段階で米国には93基の核発電所があり、その容量は約96GWだった。IAEAによると、2022年には同国の電力の18.2%を生産していた。

米国は、低濃縮ウランへの依存度が高いために、ロシアによるウクライナへの全面侵攻を理由に対ロ追加制裁として、ロシア産低濃縮ウランの輸入を禁止しようとしても、米国内への影響が大きすぎるため、2022年も2023年もロシア産低濃縮ウランを輸入せざるをえない状況がつづいていたのである。一説には、2022年に米国企業は、核燃料サービスのために8億5000万ドル以上をロシアに送金したという(「年間約10億ドルを支払っている」という情報もある)。ヨーロッパの同盟国を加えると、その額は17億ドルに上る。つまり、米国はロシアの戦争資金を援助しているともいえなくもない。

表1 米国の民生用原子炉の所有者および運転者による濃縮サービスの購入(原産国別・年別)(2018~2022年)(単位:1000分離作業量, SWU)

(出所)2022 Uranium Marketing Annual Report, U.S. Energy Information Administration, 2023, p. 45.

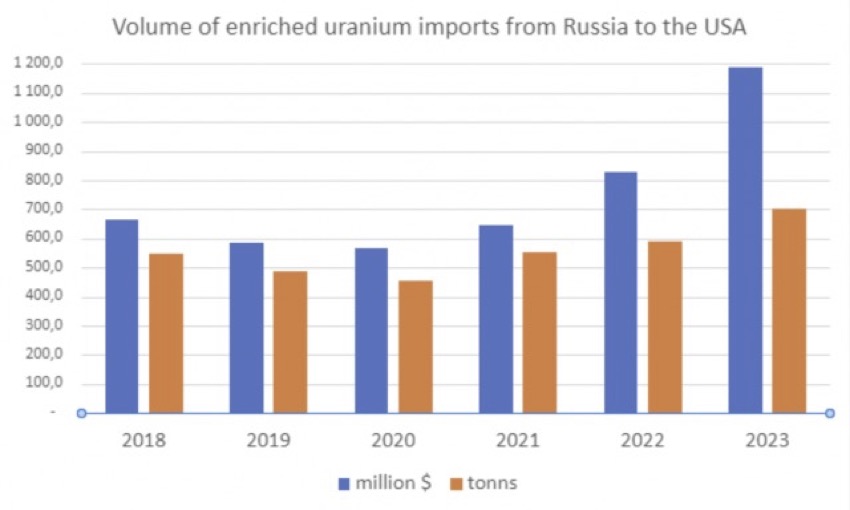

2023年についても、図2からわかるように、ロシア産濃縮ウランの米国の輸入は量も金額も急増している。ロシアからアメリカへの濃縮ウランの輸入は2023年に過去最高水準の12億ドルに増加し、2022年の輸入量より40%増加した。価格上昇に伴い、輸入量も物量で2022年の588トンから2023年には702トンと約20%増加した。

図2 濃縮ウランのロシアから米国への輸入量・金額

(出所)https://bellona.org/news/nuclear-issues/2024-03-bellona-nuclear-digest-february-2024

「核エネルギー3倍宣言」

すでに指摘したように、制定された「ロシア・ウラン輸入禁止法」には抜け穴があって、90日後に全面的にロシア産の低濃縮ウランが禁輸となるわけではない。例外的にロシア産低濃縮ウランの輸入をつづけなければならないケースがあるのだ。

もちろん、米国政府は対ロ制裁に低濃縮ウランの禁輸を含めるために近年、ロシアへの依存を低下させるための政策をとってきた。2023年4月、米英仏日カナダの5カ国は2023年4月、G7気候・エネルギー・環境相会合で、脱ロシアを進めるための核燃料供給で協力していくことで合意した。同協定は、「プーチンを核燃料市場から完全に追い出すための基盤として利用され、できるだけ早くそうすることで、プーチンのウクライナに対する野蛮な攻撃の資金源となる手段を断ち、根本的にロシアを冷遇することになる」とされている。

さらに、2023年12月、国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)の世界気候行動サミットにおいて、4大陸の20カ国以上が「核エネルギーを3倍にする宣言」を発表した。この宣言は、2050年までに温室効果ガス排出量を世界全体で正味ゼロにし、1.5度という目標を達成する上で、核エネルギーが果たす重要な役割を認識し、2050年までに世界全体で核発電能力を3倍にするという目標を推進するために協力することや、国際金融機関の株主に対し、エネルギー融資政策に核発電を含めることを奨励するよう求めることなどが含まれている。先の5カ国のほか、フィンランド、ハンガリー、大韓民国、オランダ、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、ウクライナなどが署名した。

しかし、この宣言を実現するには巨額の投資資金が必要になる。そこで、同年12月7日、先の5カ国(米、カナダ、仏、日、英)の首脳は、安全で信頼性の高い世界の核発電サプライチェーンを発展させるため、政府主導で42億ドルの投資を行う計画を発表した。今後3年間でウラン濃縮・転換能力を強化し、ロシアの影響を受けない強靭な世界ウラン供給市場を確立することをめざす(日本はこうして米国の核エネルギー陣営にすでに組み込まれてしまったのだが、日本の政治家もマスコミ報道も事態の深刻さに気づいていない)。

「知られざる地政学」連載(39)ウランをめぐる地政学(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)