「知られざる地政学」連載(39)ウランをめぐる地政学(下)

国際

「知られざる地政学」連載(39)ウランをめぐる地政学(上)はこちら

バイデン大統領、核エネルギー開発に補助金

米国では、バイデン大統領が2022年8月16日、「インフレ削減法」(Inflation Reduction Act of 2022、以下「IRA」)案に署名して以降、核エネルギー推進の動きがみられる。なぜならIRAには、①再生可能エネルギーの導入を後押し、②電気自動車(EV)技術の導入を促進、③建物および社会のエネルギー効率を改善させる――といった趣旨の気候・エネルギー関連規定が盛り込まれており、これらに今後10年間に3690億ドルの税額控除とその他の政府直接資金(補助金)が投じられるからである。自然エネルギー、核エネルギー、化石燃料から作られる温室効果ガス排出量の少ない水素を、炭素を回収して利用することを公式に支援しようとするもので、風力発電や太陽光発電のような再生可能エネルギーと同じ税額控除を核発電にも適用できるようにしている点が注目されている。

留意すべきは、バイデン大統領が核エネルギー開発を前提に、2035年までに100%のクリーン電力を達成するという野心的な目標を掲げている点だ。米国で「クリーンエネルギー」と位置づけられている核発電は、米国における温室効果ガスの排出ガスのない電力の半分以上を発電しているという現実がある。このため、バイデン大統領は核エネルギーによる発電がクリーン電力化のカギを握っていると考えているのだ。

HALEUの重要性

濃縮ウランについてみてみよう。濃縮ウランの西側大手サプライヤーであるウレンコは、高純度低濃縮ウラン(HALEU)製造のための新プラントへの投資の可能性について、英国政府および米国政府と協議を行っている。HALEUは、U-235同位体が5%以上20%未満に濃縮されたウランと定義される(なお、自然界に存在するウランは、主にU-235とU-238の二つの同位体から構成されている。原子炉でのエネルギー生産は、U-235原子の「核分裂」または分裂によるもので、熱の形でエネルギーを放出するプロセスである。U-235はウランの主な核分裂性同位体であり、現在運転されているほとんどの原子炉は軽水炉[PWRとBWRの2種類]で、燃料には0.7%から3~5%のU-235に濃縮されたウランが必要である)。

HALEUが注目されているのは、多くの先進動力炉燃料と、開発中の開発中の小型モジュール炉(SMR)設計の半分以上に必要とされているからである(HALEUを参照)。2023年12月時点でHALEUを大規模に生産するインフラをもっているのはロシアと中国のみであった。HALEUの商業的供給は、前述した、ロシアのテネックス(TENEX)からのみ可能である。米国の1社であるセントラス・エナジーは、2023年10月にパイロットHALEUカスケードの運転を開始した段階にすぎない。

英国政府は2023年7月、ロシアを世界のエネルギー市場から追い出す戦略の一環として、チェシャー州ケープンハーストにあるHALEU製造のための工場と工程を計画するために、ウレンコに956万ポンドを割り当てた。米国も2024年1月、HALEU製造のための濃縮サービスを提供する企業から総額5億ドルの入札を行うと発表した。

前述したように、HALEUは新型原子炉に必要で、SMRで使用される。現在、このウランの商業的供給元は、先に紹介した、ロスアトム系列のテネックス(TENEX)だけだ。代替サプライヤーの不足は、米国のいくつかの核エネルギープロジェクトに問題を引き起こしている。たとえば、2022年12月、テラパワーは、燃料不足を理由に、ワイオミング州で計画されている345メガワットの新型原子炉の建設延期を発表した。2023年11月には、アイダホ国立研究所(INL)に建設される予定だったSMRプロジェクト、カーボンフリー・パワー・プロジェクト(CFPP)が正式に中止されたことが発表された。金利上昇とインフレによるコスト増に加えて、十分な加入者が得られなかったのだ。

他方で、前述のセントラス・エナジーは2023年、濃縮カスケードの実証試験を開始し、同年11月に20kgのHALEUを米エネルギー省に初めて納入した。米国政府との契約では、2024年に900kgのHALEUを生産し、セントラスがオハイオ州ピケトンに建設した貯蔵施設で保管することになっている。エネルギー省は貯蔵用ボンベを提供することが契約上義務づけられているが、セントラスは年次報告書の中で、これらの特殊な「5Bボンベ」の納入に困難が生じており、同社は計画された量のHALEUを納入できない見込みとなっている。このように、実際の現実をみると、掛け声だけでは目標は達成できそうにない。

ただ、「ロシア・ウラン輸入禁止法」が制定されたことで、議会が2023年の歳出法案において条件付きで承認した国内ウラン濃縮のための27億ドルの資金が使えるようになる。このため、セントラスはオハイオ州にある濃縮施設を拡張し、「ロシアからの輸入品をアメリカでの生産品に置き換えるために、何千もの遠心分離機を追加することができる」見通しだ。前述した、セントラスとワイオミング州のナトリウム核発電炉への燃料供給で協力する契約を結んでいるテラパワーにとっても、明るい展望をもたらしている。

ロシアと中国が主導する核エネルギー分野

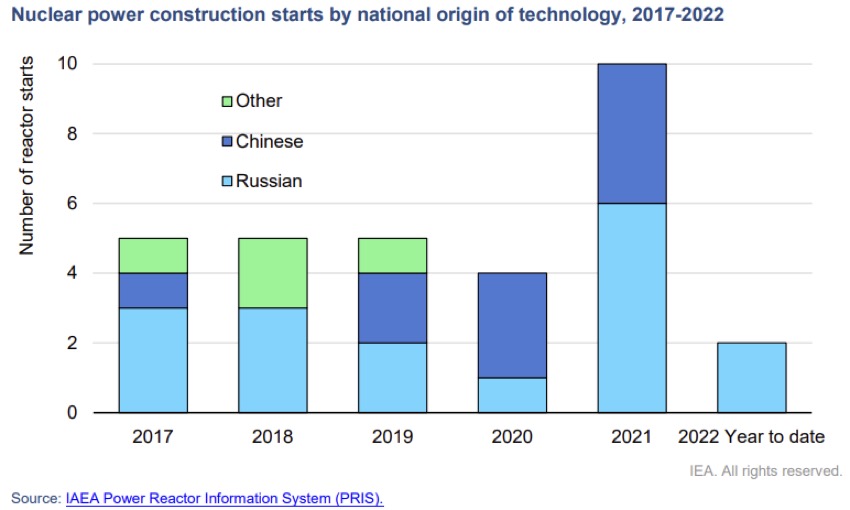

実際には、核エネルギー分野のロシアの優位は揺らいでいない。ロシアからの技術移転を受けた中国も力をつけてきている。国際エネルギー機関(IEA)によると、2017年初め以降に着工した31基の核発電炉のうち、4基を除くすべてがロシアまたは中国の設計である(図3を参照)。

図3 技術起源国別核発電着工数(2017~2022年)

(出所)Nuclear Power and Secure Energy Transitions, IEA, 2022, p. 18.

具体的な核発電所の開発状況については、核発電所の輸出が圧倒的に多い、ロシア国営の「ロスアトムがかかわる海外における核発電所建設」として、拙著『知られざる地政学』〈下巻〉に一覧表(36~37頁)としてあるので参考にしてほしい。

注目される浮体式核発電所

いまもっとも注目されているのは、浮体式核発電所の行方である。ロシアは、2019年12月に稼働した浮体式核発電所「アカデミック・ロモノソフ」を運営する唯一の国である。ロシアの核エネルギーに基づく砕氷船の動力源と同様の加圧水型KLT-40S原子炉2基と蒸気タービンプラント2基で構成されている。陸上の送電網に供給される電力は約44MWで、人口約10万人の集落に電力を供給することができる。この「アカデミック・ロモノソフ」は、ロシアのすべての核発電所を運営するコンツェルン・ロスエネルゴアトムの発注により、セブマシ社で2006年から建設が進められてきたものだ。

中国は先行するロシアを見習いながら、2010年から浮体式核発電炉の設計を開始した。国営の『グローバル・タイムズ・オンライン』は2016年、商業開発、石油探査、海水淡水化を支援するため、南シナ海に20基の核発電炉を配備する計画だと報じた、と2024年5月2日付のWPは伝えている。

核エネルギープロジェクトを承認する中国の国家発展改革委員会は、現在開発中の3種類の浮体式発電炉に署名している。国際原子力機関(IAEA)の2022年の報告書によると、1基は2024年着工予定で、もう1基は詳細設計段階にある。

すでに中国は10年以上前から、南シナ海の人里離れた環礁やサンゴ礁に人工島を建設し、港湾、滑走路、兵舎、格納庫を建設しはじめている。こうした場所への浮体式核発電所の設置が現実になる可能性が高い。しかし、その場合、浮体式核発電所は陸上式核発電所に比べて独特の脆弱性があり、壊滅的な事故が起きれば放射性汚染物質が海に放出される可能性がある。

陸上では通常、原子炉とその燃料はコンクリートと厚さ約1.5メートルまでの鋼鉄でできた格納容器の中で保護されている。海に浮くように設計された核発電炉は、それほど頑丈ではない。このため、もし原子炉が福島のような事故を起こし、溶融した核燃料が格納容器を侵食してしまったら、放射性物質が海を通じて世界中に拡散してしまいかねないのだ。

中国政府は2021年6月16日、中国南東部にある原子力発電所内のウラン燃料棒のうち「約5本」が損傷したと発表した。核発電炉から放射能は漏れていないと付け加えたが、調査と破損した燃料棒の修理のため、発電所は1年間停止したとみられている。このように、中国といえども、もはや核発電所の「安全神話」は通用しない。そう考えると、中国の浮体式核発電所の開発は、日本にとっても他人事ではすまないのである。

ここで示したように、濃縮ウラン問題について考察するだけでも、世界全体がかかわる重大問題に関連していることがわかる。だからこそ、地政学はこの問題にも無関心ではいられない。それにしても、まったく不勉強な日本のマスメディアは、私がここで紹介したような現状を報道することさえできないでいる。本当に絶望的な状況にあると書いておこう。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)