「知られざる地政学」連載(42)ディスインフォメーション規制は政治的検閲に変る(上)

国際

連載【34】「ディスインフォメーションの地政学」(上、下)と連載【35】「「自衛隊機が民間機をミサイルで撃墜した」はディスインフォメーションか」(上、下)において、「ディスインフォメーション」について論じた。ここでは、もう一度、この問題について論じる。きわめて重大な事態、すなわち国家による情報統制が強化されようとしているからだ。

すでに2回の連載で明らかにしたように、日本政府はディスインフォメーション(意図的で不正確な情報)そのものを問題にしないまま、情報の真偽や正誤に焦点を当てた情報規制を導入するための下準備に入っているようにみえる。欧米諸国では、「ディスインフォメーション規制」という政策になるべきものを、日本では「偽情報規制」と言い換えて、何やらよからぬことを検討していると懸念されるのである。だからこそ、何度でも、この問題について注意喚起しなければならない。

なぜなら、日本の主要マスメディアはすでに総務省に頭が上がらず、この問題に対する国民的な理解がまったく進んでいないからだ。総務官僚によるテレビ局への締め付けが厳しさを増すなかで、テレビ局と資本関係をもつ新聞社は総務省批判を展開しにくい。加えて、SNSの普及によって、新聞社自体の経営もぐらついている。こんな状況にあるために、もはや日本の主要マスメディアは批判精神をほぼ喪失している。それだけではない。むしろ、総務省と仲良くして、おこぼれに預かろうとする「さもしい輩」がたくさんいる。

主要マスメディアの「誤訳」に騙されるな!

ここでは、「偽情報」なるわけのわからない言葉は使わない。これまでに紹介したように、ディスインフォメーションの翻訳としては、偽情報は適していない。日本の主要マスメディアがどう報道しようと、間違いは間違いであり、おかしいものはおかしいのだ。なお、日本のマスメディアが信じるに値しないことは、「crypt currency」を「暗号資産」と訳す取り決めに現れていると拙著『知られざる地政学』〈下巻〉に書いておいた。もちろん、nuclear power plantsを「原子力発電所」と翻訳するマスメディアは「腐っている」。

そのうえで、最初に、ディスインフォメーションの脅威の誇張という話をしてみたい。これは、ディスインフォメーションによって民心が惑わされ、それが選挙にも影響をおよぼし、歪んだ結果をもたらしかねないという「脅し」を中心に据えている。いわば、ディスインフォメーションが民主主義の脅威となるから、これへの対策や規制が急務と主張するのである。そして、それこそが官による「検閲」につながるのだ。

民主主義擁護を標榜したディスインフォメーション工作

このやり口の典型は、『フォーリン・アフェアーズ』の2023年3月/4月号において、サマンサ・パワー米国際開発庁長官が公表した「民主主義が勝利する方法」という記事に明確に示されている。このなかで、彼女は、「おそらくデジタル領域からの民主主義に対する最大の脅威は、ディスインフォメーションやその他の情報操作であろう」と書いている。そのうえで、「外国の影響力キャンペーンやディスインフォメーションに対抗するためにアメリカが取ることのできるもっとも重要な措置は、パートナーがメディアやデジタルリテラシーを促進し、国民と信頼できるコミュニケーションをとり、「プレバンキング」、つまりディスインフォメーションが広まる前にその社会に対して予防接種を行うことを支援することである」と主張している。

一見、もっともな議論にみえるかもしれない。しかし、民主主義には大きな欠陥があることを忘れてはならない(詳しくは拙著『官僚の世界史』「終章 21世紀の腐敗問題」「5.民主主義の立て直し」を参照)。同時に、アメリカが民主主義を輸出する正当性に大きな疑問符がつくこともまた歴史的教訓であると肝に銘じるべきだろう。はっきりいえば、彼女は民主主義輸出に潜む問題点を隠蔽し、アメリカの一部の富裕層の利害に沿った政策を推奨しているにすぎない。そう騙す目的で、サマンサ・パワー自身がディスインフォメーションを流しているとみなすこともできるのだ。

そもそも、前述した「ディスインフォメーションによって民心が惑わされ、それが選挙にも影響をおよぼし、歪んだ結果をもたらす」という命題はまったく不正確な情報にすぎない。そうした事態がたしかに起こるかもしれないが、賢明なる国民はディスインフォメーションという「意図的で不正確な情報」に接しても、まったく騙されないかもしれない。

たとえば、ソ連時代、ソ連共産党および同党が支配するソ連政府は、党機関紙「プラウダ」や政府機関紙「イズベスチヤ」、国営テレビ局などを通じて、ディスインフォメーションを流しつづけた。もちろん、多くの人々はその情報に騙されたが、逆に、そのディスインフォメーションに気づいて、西側のBBCなどの情報に耳を傾けた人々もまた少なからずいたことをしっかりと思い出すべきだ。

逆に言うと、いわゆる民主国家に暮らす多くの人々は、BBCやNHKなど主要マスメディアの報道を信じて疑わない。だがその結果、彼らは大きな陥穽に陥っていると指摘しなければならない。主要マスメディアはまさにディスインフォメーションを流して騙しているにもかかわらず、大多数がそうしたメディアを信じることで、簡単に騙されてしっているのだ。たとえば、すでに任期が切れたヴォロディミル・ゼレンスキーが戒厳令を理由に大統領選をしようとしない非民主的やり口を、西側メディアは批判的に報道しない(詳しくは、拙稿「あれっ、ゼレンスキー大統領の任期が5月20日に切れていた!」を参照)。その結果、ゼレンスキーの大統領としての合法性(レジティマシー)の欠如に気づかない。

WPにみる実例

WPによるディスインフォメーション工作を示そう。2024年5月20日付のWPに、同紙のコラムニストで、外交問題評議会のシニアフェロー、マックス・ブートは、「中国がディスインフォメーションを増やすにつれて、米国はあまりにも脆弱となっている」という記事を公表した。彼の目的は、中国によるディスインフォメーションの拡大に警鐘を鳴らすことだった。WP自体がディスインフォメーション工作をしてきたし、いまでもしていることは、おくびにも出さないまま黄信号を掲げるのだ。

このため、「中国のディスインフォメーション・マシーンが米国全般にとって脅威を増していることは間違いない」と、彼は書いている。しかし、その根拠が書かれているわけではない。①「国務省は昨年、「北京は数十億ドルを投じて情報エコシステムを構築している」と警告したとか、②2月に発表された『米国情報機関の年間脅威評価』も、北京の情報工作、とくに中国資本の人気ソーシャルメディアアプリTikTokの利用について警鐘を鳴らしている」という記述もある――と書くだけで、中国脅威論を流布したい国務省などの米国政府の思惑に乗っかっているだけの話だ。

非常に問題なのは、中国のディスインフォメーションを煽るだけで、米国政府のディスインフォメーション工作についてはまったくふれないことだ。中国のディスインフォメーションを大仰に批判だけで、米国政府によるディスインフォメーションについては目を瞑って「すまし顔」をしているのである。

他方で、この連載「知られざる地政学」のなかにも、ディスインフォメーションが仕組まれているかもしれないと書いておくべきだろう。そんな疑いに対して、少なくとも出所を明示することで、私は読者自身による精査を促している。こうした「中立性」に対する配慮が先のマックス・ブートの意見にはまったく感じられない。自分を「神」に近い場所に位置づけて、「生意気な」言説を吐露しているだけの話なのだ。私はここでの私の言説を疑ってほしいと願っている。何しろ、大学生に向けに『すべてを疑いなさい』という本まで書いているくらいだから。

「ディスインフォメーションの脅威を誇張してはいけない」

他方で、『フォーリン・アフェアーズ』には、「ディスインフォメーションの脅威を誇張してはいけない」という、優れた記事が公表されている。

記事がまず指摘しているのは、「国内に起因する問題を外国の干渉のせいにしている」という事実についてだ。外国のディスインフォメーションがかなりの割合の米国民に影響を与えるのに効果的であるかのようにほのめかしているのだが、「それらはしばしば証拠なしに提示される」と指摘している。

よく知られているように、ソ連時代の国家保安委員会(KGB)は、ターゲットとなる国の噂を拾って増幅することで、既存の社会的亀裂を利用した。つまり、対象国の内部にくすぶっているディスインフォメーションを外国の諜報機関が利用して、増幅しているだけというケースも多いのだ。ゆえに、記事では、「ロシアのディスインフォメーションは、アメリカの極右による話のポイントを反響させているのであり、その逆ではない」とのべている。

さらに、つぎの記述はきわめて興味深い。

「米大統領選が近づくにつれ、外国のディスインフォメーションに対する不健全な執着が研究者や組織を慌てさせ、外国の影響力の範囲について大胆な主張を公表させている。外国のディスインフォメーション・キャンペーンの範囲とパワーを誇張する強力な動機がある。一部の調査機関や企業にとっては、暴露された活動がそれほど注目されるに値しないものであっても、大々的に暴露することで報道され、より大きな予算、投資資金、助成金、評判を得ることができる。」

おそらくこの指摘は「真実」に近い。だからこそ、記事は、ジャーナリストに対して、①原因から結果まで疑わしい線を引いたり、②だれに責任があるかについて不確かな主張を繰り返したり、③ディスインフォメーション工作が成功したと適切な証拠もなしに断言したり、④情報源の主張を精査せずに引用したり、⑤敵対していると疑われる人物がなぜ欺瞞的な行為におよんだのかについて推測したり、すべきではない――と的確にのべている。

そもそも、ジャーナリストだけでなく、学者や政治家がディスインフォメーション工作だと声を荒げるだけで、その大声自体がディスインフォメーション工作にあたる可能性があることに気づかなければならない。必要以上に誇張してカネ儲けにつなげようとする輩が少なからずいるからだ(因みに、私はこの連載を無償でつづけているし、本の印税もゼロだ。潔いのである[笑])。

WPのひどさ

とくにひどいのがWPによるディスインフォメーション工作だ。ちょうどいい例が2024年5月8日付の「ワシントン・ポスト」にある。「ロシアのウクライナ侵攻に関するRFK Jr.の「歴史の授業」は事実テストに落第した」という記事だ。RFK Jr.とは、ロバート・フランシス・ケネディ・ジュニアのことである。彼は、第三五代大統領ジョン・F・ケネディの甥で、同大統領のもとで司法長官だったロバート・F・ケネディ(ニューヨーク州選出の上院議員)の息子で大統領選に立候補している(なお、私には「バイデンでもトランプでもなく、ロバート・F・ケネディJrを応援しようよ!」という記事がある)。その彼がYouTubeに投稿した4分間の「歴史の授業」の事実確認を依頼されたWPが記事を掲載したのである。

WPはいわば「神」の立場から、ケネディ・ジュニアの発言を判断し、その評価を明らかにしたのだ。たとえば、「我々はそして、2014年にウクライナの選挙で選ばれた政府を転覆させ、欧米に同調する政府を発足させた」というケネディの発言が取り上げられている。この発言に対して、WPはつぎのようにのべている。

「ケネディが話している間、スクリーンはシカゴ大学のジョン・J・ミアシャイマーによる2014年の『フォーリン・アフェアーズ』誌の論文を点滅させた。その論文では、「クーデター」というプーチンの主張が支持されている。しかし、ミアシャイマーに同意するアナリストはほとんどいない。

ウクライナのヤヌコビッチ大統領(当時)はロシア寄りだったが、デモを止めるために武力を行使し、警察はキエフで数十人を殺害した。その後、議会は全会一致でヤヌコビッチ大統領を解任した。アメリカは関与していないが、プーチンはしばしば同国の民主化努力に対するアメリカの財政支援を非難している。」

まず、紹介されているミアシャイマーの論文は「ウクライナ危機はなぜ西側のせいなのか? プーチンを刺激したリベラルの妄想」というもので、『フォーリン・アフェアーズ』の2014年9/10月号に掲載されたものである。このなかで、彼は、「プーチンにとって、民主的に選出された親ロシア派のウクライナ大統領を違法に転覆させたこと――彼は正しく「クーデター」と呼んだ――は、とどめの一撃だった」と書いている。つまり、2014年2月に起きたヤヌコビッチ大統領を追い出した出来事がクーデターであったと主張していることについて、「ミアシャイマーに同意するアナリストはほとんどいない」と書くことで、その主張が誤りであるかのような印象を与えようとしている。

しかし、これはまったく不誠実な誤魔化しだ。私は2014年に刊行した『ウクライナ・ゲート』のなかで、ミアシャイマーと同じく「クーデター」説をとっている。たしかに、ミアシャイマーや私のように、この暴力による政権転覆をクーデターとみなす学者は少ない。だが、だからといって私たちが間違っていることには決してならない。なぜなら多くの「専門家」は、このクーデターの背後にアメリカ政府の支援があり、まさにアメリカが暴力集団を支援してクーデターを行わせたという事実に目を向けたくないからだ。そんなことをすれば、アメリカ政府が激怒し、どんな嫌がらせを受けるかわからない。研究費をもらえなくなるかもしれないし、テレビや新聞に登場する機会も失われるかもしれない。

驚くべきことに、「左翼」と目される似非専門家にも、このクーデターを無視する輩がたくさんいる。なぜ彼らがこうも不誠実なのか、私にはまったく理解できない。しかも、彼らは「右も左もぶっ飛ばせ」を信条とする私を露骨に排除している(「せこい」奴らだ)。

ミアシャイマーや私にいわせれば、多くの専門家は「真実」を探究しようとしているのではなく、権力者に擦り寄ることしか考えていない不誠実な輩ということになる。それは、WPの記事を書いた記者も同じである。彼らはカネに目がくらんでいる人々なのだ。

2段落目の最後の文章、「アメリカは関与していないが、プーチンはしばしば同国の民主化努力に対するアメリカの財政支援を非難している」という記述はまったくの嘘である。その証拠はつぎの二つの写真を見ればわかるだろう。一つは、2013年12月11日に、当時米国務省次官補だったヴィクトリア・ヌーランドがキーウのマイダン広場を訪問し、反政府勢力を支援する様子を映した写真である。もう一つは、同年12月15日、当時米上院議員だったジョン・マケインが同じくマイダン広場を訪問し、反政府勢力を励ましている写真である。まさに、米国政府や米議員が反政府勢力を応援していた動かぬ証拠だ。「アメリカは関与していない」という記述は100%出鱈目であると結論づけることができる。

反政府勢力を支援するヌーランド米国務省次官補

(出所)https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2013/12/11/250215712/world-is-watching-u-s-diplomat-tells-ukraine

反政府勢力を応援するマケイン米上院議員

(出所)https://www.theguardian.com/world/2013/dec/15/john-mccain-ukraine-protests-support-just-cause

わかってほしいのは、このようにして、世界の有力紙の一つ、WPでさえ平然と嘘を書き、騙す側に回っている事実である。つまり、ディスインフォメーションを自ら垂れ流しながら、他の情報を「偽情報」だとか「誤情報」だとかというレッテルづけをして、自ら自身は「神」のように無謬性を誇示しているのである。だからこそ、多くの人々は騙されてしまう。それどころか、今度は騙された人々が騙す側になり、ますます洗脳される人が増えてしまうのだ。

ついでに書いておくと、ロシアによるウクライナへの全面侵攻が開始される前から、ロシアは2008年8月、ジョージア(グルジア)にも侵攻しており、とんでもない国だと印象づける情報操作が公然と行われた。日本経済新聞の飯野克彦と中沢克二という編集委員が書いた、2022年2月1日付の記事と、翌日の記事がそれである。しかし、ロシアによる侵攻で戦争がはじまったとする彼らの記事は「大嘘」だ。

欧州連合(EU)理事会が2008年12月に設置した「グルジア紛争に関する独立国際事実調査団」が翌年9月に公表した報告書(702頁にもおよぶ報告書の19頁)に、「2008年8月7日から8日にかけて、グルジア軍がツヒンバリ市とその周辺地域に対して大規模な軍事作戦を行い、公開の敵対行為が開始された」とはっきりと書かれている。侵攻をはじめたのはジョージア側であった。こんな「誤報」にもかかわらず、彼らは謝罪も訂正もしない。これがディスインフォメーションであったことの証拠といえるかもしれない。読者を騙すための「大嘘」である以上、謝罪も訂正もいらないというわけだ。

「知られざる地政学」連載(42)ディスインフォメーション規制は政治的検閲に変る(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆ISF主催公開シンポジウム:日米合同委員会の存在と対米従属 からの脱却を問う

☆ISF主催トーク茶話会:安部芳裕さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:浜田和幸さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

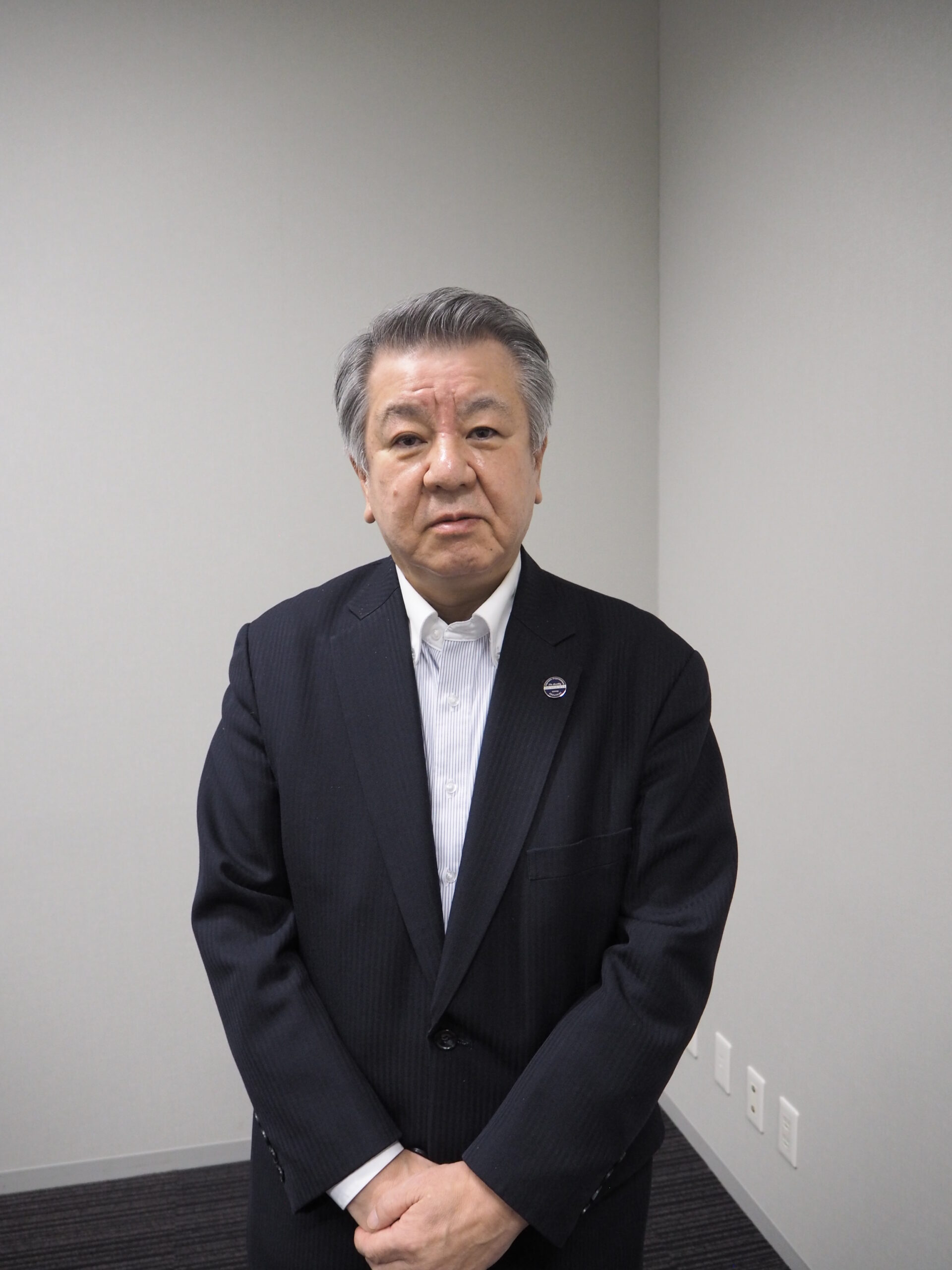

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)