「知られざる地政学」連載(42)ディスインフォメーション規制は政治的検閲に変る(下)

国際

「知られざる地政学」連載(42)ディスインフォメーション規制は政治的検閲に変る(上)はこちら

ディスインフォメーション対策で金儲け

もう一つ、看過できない問題を紹介したい。それは、ディスインフォメーション対策を通じて、カネ儲けを企む連中の存在である。

みなさんは、日本の主要マスメディアが報道しようとしない、海外で起きていることを知らなければならない。日本でも同じことが仕組まれつつあるとの危機感があるからだ。

批判したWPは、「オピニオン」という形で、英国の出版社『UnHerd』編集長フレディ・セイヤーズが書いた、「「ディスインフォメーションとの闘い」はいかにして政治的検閲に変わるのか?」という記事を公表している(こうした意見を載せるだけ、WPは立派だ。朝日新聞は2014年の段階で私の意見を掲載しようともしなかったという事実がある。不都合な情報は「封じ込める」というやり方がずっと前からとりつづけられてきたのだ)。

米国務省や英国、ドイツ、欧州連合(EU)政府から資金提供を受けている「グローバル・ディスインフォメーション・インデックス」(GDI)なる組織およびその指標についてUnHerdが調査した結果が語られている。その結果、GDIが、きわめて恣意的な根拠に基づいてニュース出版物のブラックリストを作成し、それをオンライン広告取引所が参照し、広告収入の停止を正当化するために利用していることが明らかになったというのである。GDIは間接的に政府の意向のもとに検閲を行い、それを、情報発信者への圧力になるように「広告収入減の脅し」に活用しているというのだ。

基礎知識

この状況を理解するには、基礎知識が必要になる。「ディスインフォメーション産業の内幕:政府系機関がジャーナリズムを検閲している」という別のセイヤーズの記事をもとに説明してみよう。

ロシアによるディスインフォメーション工作が2016年11月の大統領選でのドナルド・トランプの勝利につながったのではないかという騒ぎから、欧米諸国では、ディスインフォメーション対策が問題化した。想定されるディスインフォメーション工作に対応するため、企業、テクノロジー企業、政府のすべてが、何らかの形で行動を起こしていることを示す必要が生まれる。その結果、新興企業や非営利団体がディスインフォメーションの検知に特化していると主張する市場が生まれるまでになる。

簡単にいえば、あらゆる種類の「ファクトチェック」サービスを提供すると称して、ディスインフォメーションの検知を材料に、既存のマスメディアを含む情報発信企業を格付けし、そうしたメディアを通じて広告を出そうとする企業に注意喚起することでカネをもらう仕組みが生まれるようになる。その代表格がGDIやNewsguardだ。

ビジネスを営むGDI

GDIは2018年に英国で設立された。問題のある「パブリシャー」(情報発信業者)から資金を奪うことで、オンライン・ディスインフォメーションのビジネスモデルを破壊することを目的としている。投資家ジョージ・ソロスのオープン・ソサエティ財団と並んで、GDIは英国政府(外務・英連邦・開発省経由)、欧州連合(EU)、ドイツ外務省、そして米国務省が創設し資金を提供したDisinfo Cloudと呼ばれる組織から資金を受けている。

GDIの二人の創設者の一人は、クレア・メルフォードであり、彼女は「アメリカの諜報機関で」働いていたダニエル・ロジャースとともにGDIを設立する。非営利団体だが、それは、すべての収入がディスインフォメーションを撲滅するという使命のために再投資されるというだけの話であり、日常の活動を通じて、高収入や好待遇を受け取る可能性が否定されているわけではない。その証拠に、GDIのサイトの最初の一文は、“Disinformation has become a business”からはじまっている。

セイヤーズによれば、2018年に設立された当初、彼らはウェブサイトでディスインフォメーションを「欺くために意図的に作られた偽のコンテンツ」と定義した。これは、私が通常使っている「意図的で不正確な情報」という定義に近い。セイヤーズは、「この厳格なパラメーターの範囲内であれば、専門のファクトチェッカーが最も悪質な違反者を特定し、それを通報することが有用にみえたかもしれない」と指摘している。

しかし、GDIはそれ以来、定義を広げることでおかしくなったというのがセイヤーズの主張である。事実としては正しいかもしれないが、個人、組織、あるいは「科学」を攻撃することで、人々を対立させるような情報もディスインフォメーションに含めることで、ビジネス展開を拡大するようになったという。

具体的にいえば、GDIの用いている自動格付けのためのアルゴリズムは、基本的にディスインフォメーションではなく、クレア・メルフォードが不快だと思うコンテンツを特定し、資金を提供しないように訓練されているというのだ。たとえば、イスラム恐怖症、反ユダヤ主義、反黒人コンテンツ、気候変動否定といった情報を一律に排除すべく評価を下すことができる。

その結果、「自分たちが好ましくないと思う政治的見解を検閲することに躍起になっているようにみえる、民間企業や政府が支援する企業の不透明なネットワーク」が生まれることになると、セイヤーズは指摘している。他方で、GDIは「ディスインフォメーション」を助長する「危険性」がもっとも高い米国のパブリシャー10社をリストアップした報告書を発表するなどして、広告業界から評価を受け、ビジネスを拡大させている。

能天気な早稲田大学

GDIのやり口は、ディスインフォメーションの翻訳を「偽情報」として、その本質を歪めて拡大し、真偽や正誤だけを問題化しようとしている日本の総務省やそれに追随している主要マスメディア、さらに、似非学者などによく似ていることに気づくだろう。最初に紹介したようにディスインフォメーションの脅威を騒ぎ立て、カネ儲けや名誉獲得に利用しようというわけだ。

驚くのは、こんなGDI自体と協力関係を結び、日本でもこうした「不透明なネットワーク」を築こうとする動きが存在することである。その具体的な事例が早稲田大学だ。

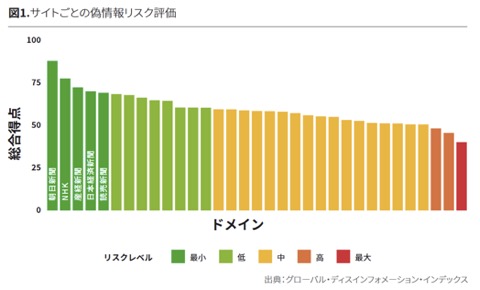

2023年2月、GDIは日本のメディア市場におけるディスインフォメーション・リスクに関する新しい報告書を発表した。GDIが早稲田大学次世代ジャーナリズム・メディア研究所と共同で、2022年6月から9月にかけて実施した調査結果をまとめたものだという。

「偽情報のリスクアセスメント:日本のオンラインリスク市場」というのが日本語版の報告書のタイトルだ。この題名からしておかしい。「ディスインフォメーション」を「偽情報」と翻訳して済ませている姿勢そのものが間違っている。連載【34】と連載【35】に書いたように、こんな翻訳をしていては、ディスインフォメーションの本質はつかめない。

報告書には、「偽情報リスク評価」なるものが書かれている(下図を参照)。しかし、この報告書のどこを読んでみても、具体的にどのように評価したのかはまったくわからない。そもそも、早稲田大学はなぜGDIのような「いかがわしい」組織と協力関係を構築したのだろうか。私からみると、早稲田大学の教師陣はよほどの無知蒙昧ということになる。私が早大生であれば、不誠実で勉強不足の教師を糾弾するだろう。だが、残念なことに、早大生自体が不勉強で、私の書いた本も、この「知られざる地政学」の連載を読んでいるようには思えない(ついでに書いておくと、慶大生も、あるいは東大や一橋大の学生も拙著『知られざる地政学』、あるいは『プーチン3.0』、『ウクライナ3.0』、『復讐としてのウクライナ戦争』、『ウクライナ戦争をどうみるか』を読んでいるようには思えない。無知蒙昧は自分が無知であることに気づいていない人だとすれば、これらの大学の学生諸君も教員並みに無知蒙昧ばかりであると、私は思っている。「もっと勉強しろよ!」と言いたい)。

(出所)https://www.disinformationindex.org/files/gdi_japan-japanese-mmr-report-online.pdf

米国での最新動向

注目されているのは、2024年4月からはじまった「アメリカン・サンライト・プロジェクト」(American Sunlight Project)である。ディスインフォメーションの情報源を研究する研究者を弱体化させようとする、保守派やその他の人々による組織的なキャンペーンに対する反撃として組織された。2022年にバイデン大統領のディスインフォメーション管理委員会を3週間率いたこともあるニーナ・ヤンコヴィッチの発案によるものだ。

米国では、ネット上で爆発的に広がるディスインフォメーションに対処するため、主要な大学や研究機関に形成された非公式のネットワークが存在した。しかし、共和党などの右派は、その活動が保守派を黙らせるための努力の一環であるとする、強力なキャンペーンを展開した。その結果、「このキャンペーンは、裁判所、保守系メディア、共和党主導の下院司法特別小委員会において行われ、ディスインフォメーションを監視する取り組み、とくにアメリカの選挙制度の完全性をめぐる取り組みを根絶やしにすることにほぼ成功している」とNYTは指摘している。

だからこそ、ヤンコヴィッチらは「アメリカン・サンライト・プロジェクト」を立ち上げ、ディスインフォメーション工作を積極化する動きに対抗しようとしている。

ただし、この動きは民主党からの反撃という側面もある。ディスインフォメーション対策が政治問題化することで、どんどん本質から遠ざかっているようにみえる。率直にいえば、民主党も共和党もディスインフォメーションを流して有権者を騙している側面があるのだから、そもそも政党がディスインフォメーション対策に口出しするのはおかしいのだ。もっと中立的な「専門家」が金儲け抜きで議論しなければならないのである。

電通に警戒せよ

日本では、電通が動き出しているので注意する必要がある。すでに紹介したように、ディスインフォメーション対策を偽情報対策と解釈して、その危険を示す格付け機関は広告業者に広告を出すかどうかの判断材料を提供することで金儲けできる。まさに、“Disinformation has become a business”なのだから、目ざとい電通が注目するのは当然なのだ。

2023年6月、電通総研は日本ファクトチェックセンター(JFC)編集長でもある古田大輔を招き、クオリティ・オブ・ソサエティ(QoS)フォーラム「情報空間の現状と、ニュース・ジャーナリズムの未来~海外動向を踏まえて~」を開催した。なお、JFCを運営しているのは一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)であり、連載【34】と【35】に書いたように、総務省とつるんで、「偽情報」対策と称する情報統制強化を行おうとしている組織だ。

こうした動きにNHKなどの主要マスメディアが追随して、政府に都合のいい情報だけを「真情報」や「正情報」として高位にランクづけする仕組みを構築しようとしているのだ。しかし、小池百合子の学歴詐称が事実であると報道できない、これらのマスメディアをだれが信用するというのだろうか。

権力当局とカネ儲けに目がくらんだ企業、大学、似非専門家などが情報統制に向けてまっしぐらとなっていることに気づいてもらえただろうか。本当は、こうした構図は「eスポーツ」と呼ばれる分野でも広がっている(因みに、私には、「パンデミックで流行するeスポーツに「電通・経産省」の影」、「eスポーツと自衛官募集:税金の無駄遣い」、「「ぼったくり男爵」のIOC :eスポーツとオリンピック/下」といった考察がある)。これも、欧米や中国などの海外からの視線を持ち込まなければ、いまの日本の状況のひどさを理解できない。というわけで、地政学的視角がきわめて重要なのだ。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆ISF主催公開シンポジウム:日米合同委員会の存在と対米従属 からの脱却を問う

☆ISF主催トーク茶話会:安部芳裕さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:浜田和幸さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

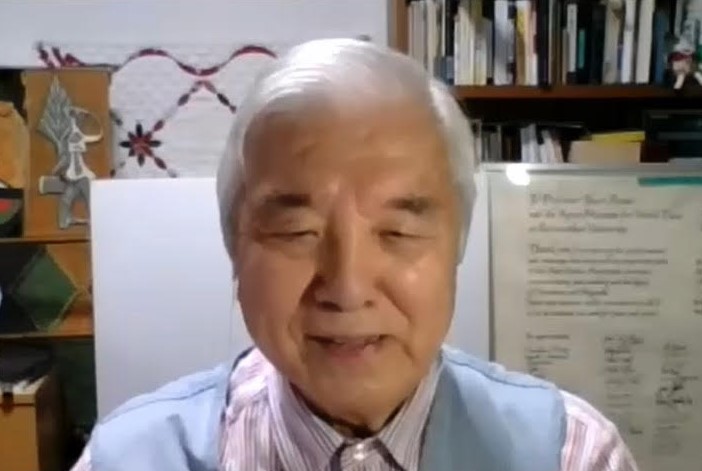

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)