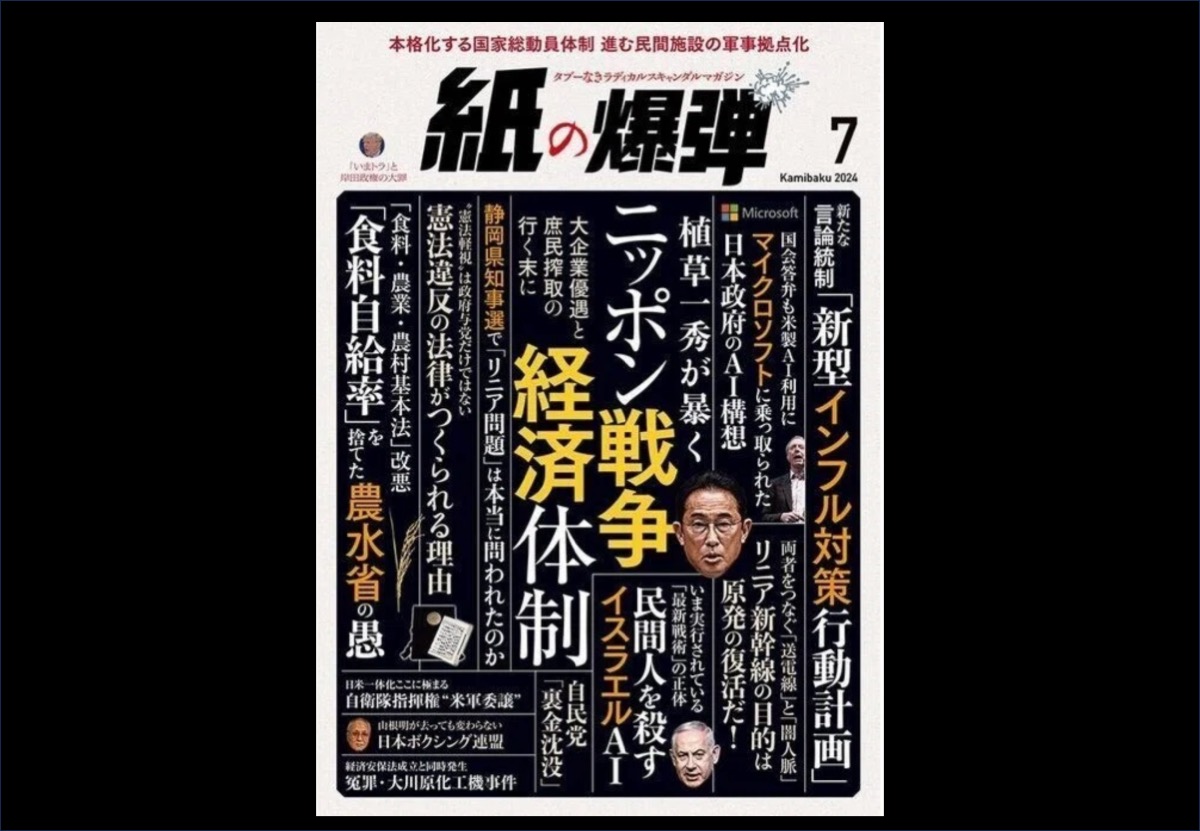

ウクライナとガザで実行中の「最新戦術」の正体 イスラエルAIは民間人をいかに殺すのか 取材・文◉青柳貞一郎(紙の爆弾2024年7月号掲載)

社会・経済政治#ロシア #ウクライナ #イスラエル #パレスチナ #AI兵器 #軍事 #イラン攻撃 #COIN # Where’s Daddy #「福音」システム #ユバル・ノア・ハラリ

ウクライナ代理戦争の総力戦

軍事や戦術はリアリズムに基づいており、大手メディアが作り上げた物語(ナラティブ)に沿って、ウクライナ戦争やイスラエルのガザ侵攻を一方的な善悪の物語で論ずると、ロシアの優勢やイスラエルの失敗が「悪の勝利」でしか語られなくなってしまいます。

本来紛争には双方に言い分(正義)があり、武力を伴う戦争は外交の一手段にすぎません。客観的な事実の積み上げで双方が譲歩できる終結(off ramp strategy=出口戦略)を探ることが、国際政治の基本なのです。

これから論じる内容を理解するうえで、共有したい前提があります。

それは約60年前のベトナム戦争が、米欧西側陣営と当時のソ連を中心とする社会主義陣営の代理戦争であったのと同様、今回のウクライナ戦争は同じ資本主義を標榜する米欧を中心とする「グローバリズム陣営」と、ロシア・中国・BRICS諸国など「グローバルサウス」と呼ばれる「多極主義陣営」の代理戦争であるという認識です。

両者の線引きは、ウクライナ戦争が開始された時にロシアに対する経済制裁に加わった国とそうでない国で分けられるとみて差し支えないでしょう。

そして、戦争自体は西側諸国全体の経済と、ロシア及びロシアに協力する国々全体の経済をバックにした総力戦(対称戦争)となっています。

NATO(北大西洋条約機構)諸国は東西冷戦終了後、主な戦力を自分たちの兵力・経済力よりも弱い国や武装勢力(テロ組織)に向け(いわゆる「非対称戦」)、軍の態様もそれに適合するよう変化させてきました。

ロシア軍も実はアフガン戦争、チェチェン紛争、シリア内戦への介入を経て大規模な総力戦から非対称戦に改めてきたといえます。

しかしウクライナでは、それとは勝手が異なる結果になりました。

激変した戦術・用兵思想

2022年2月24日、ウクライナからの独立を主張するドネツク・ルガンスク両共和国の保全、ウクライナの非軍事化・非ナチ化を目標とした、ロシアが「特別軍事作戦(SMO)」と呼ぶ侵攻が開始されました。

しばらくの間は、ウクライナとロシア両軍の戦闘団単位の大きな戦闘が行なわれることはなく、戦術としてはロシアが大兵力を用い、ウクライナは小規模兵力単位でゲリラ戦的な戦いを挑む非対称戦であったといえます。

ロシアの犠牲が最も大きかった時期はこの緒戦であり、ウクライナに供与された西側諸国の精巧な武器でロシアの戦闘車両が次々と破壊されました。

双方の犠牲が多大になり、核を用いた大戦争への発展も危惧された開戦1カ月後の3月末、トルコやイスラエルの仲介で休戦合意がまとめられてロシア・ウクライナ双方が合意に達します。

しかし、当時のウクライナ軍の善戦に加え、今後の経済制裁などの総合効果で「勝利」を期待した米欧諸国は、一度成立した和平合意を潰しました。

しかも、ロシアが首都キエフ近郊から撤退した後に発見された多数の市民の遺体を「ロシアによる虐殺」として「ロシア悪玉説」を叫び、徹底抗戦が主導されます。

ロシアは一度撤退した後、東部・南部戦線を構築しなおし、9月には予備役の部分動員をかけて兵力増強を図ります。この時期からロシアは戦時経済体制に移行し、非対称戦から総力戦として、経済も24時間体制で砲弾や軍備生産に切り替え、戦術も変更されていきます。

↓

ここから先は「紙の爆弾web」でご一読を!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆ISF主催公開シンポジウム:日米合同委員会の存在と対米従属 からの脱却を問う

☆ISF主催トーク茶話会:エマニュエル・パストリッチさんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:

☆ISF主催トーク茶話会:

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。

ISF会員登録のご案内

青柳貞一郎

青柳貞一郎

防衛医科大学卒業、元陸上自衛隊医務官、医師、東京医科大学名誉教授、医療・軍事ジャーナリスト。温暖化とコロナに流されない市民の会代表。 ブログ:「rakitarouのきままな日常」https://rakitarou.hatenablog.com/