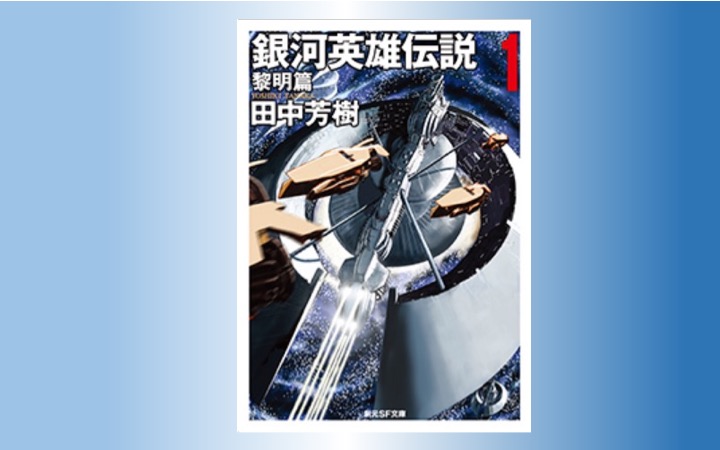

嶋崎史崇:「『銀河英雄伝説』に学ぶ視点の複数性と、民主主義への批判と擁護」

映画・書籍の紹介・批評※筆者注:この原稿は、日本科学者会議・第25回学術研究集会(2024年11~12月開催)の分科会「二次元から『世相』をつむぐ」の予稿集から、許可を得て転載したものです。

文中では字数の都合で詳しく解説できませんでしたが、作中では「第三勢力」のフェザーンという商業国家およびその背後にある「地球教」という宗教勢力が、帝国と同盟双方に資金を提供し、あらゆる陰謀を駆使して戦争を誘発している、という側面も重要であり、また示唆的でもあります。

(以下本文)

1980年代に一世を風靡した田中芳樹の長編SF小説『銀河英雄伝説』。2018年からは多田俊介による新アニメ版が劇場上映・テレビ放送され、藤崎竜の漫画版も30巻に達している。

遥かな未来において、民主主義を掲げるが深刻な腐敗と衆愚政治に陥った「自由惑星同盟」と、体制変革を経て民衆のための清廉な専制政治を行うに至った「銀河帝国」との宇宙戦争を描く架空戦記である。だがもう一つの主題は政治であり、「民主主義の教科書」という評価すらある(『朝日新聞』2019年11月4日付「文化の扉」)。

私がこの作品で最も高く評価しているのは、対立する両陣営の軍隊で、それぞれ主人公格の将軍が置かれ、著者がどちらかに肩入れすることなく、複眼的な歴史記述が試みられていることだ。また、選挙のための人気取りを目的とする先制攻撃、無用な挑発による戦争誘発、非戦闘員の虐殺といった、民主国家側の巨悪も容赦なく見せつける、という民主主義批判にもなっている。

そうした腐敗した政治の結果、同盟側は、軍事・政治(経済)の両方を「常勝の天才」ラインハルト・フォン・ローエングラム(以下ラ)が啓蒙専制君主として司り、公平な統治を行うようになった帝国の新体制に敗北し、滅亡を迎える。帝国の新体制は政治学者の杉浦功一により、インプット(政治参加)は非民主的だが、アウトプット(政策)は民主的(腐敗を撲滅し国民の利益に適う)であろう、と分析されている(『「銀河英雄伝説」に学ぶ政治学」』、亜紀書房、2019年、76頁以下)。堕落した旧帝国を刷新した新体制への民衆の支持は、皮肉にも、民主的に選ばれた同盟政府への有権者の支持を遥かに凌ぐほどである。

文民統制は民主制の基本であるが、「不敗の魔術師」と謳われる同盟側の主人公、ヤン・ウェンリーは民主政治家らの命令に従い、頼まれもしない他国民の「解放」を大義名分とした事実上の侵略戦争や、自己保身のため勝利寸前での停戦を命じられる等、苦労の連続を経験する。

ところが同盟側は、国家が実質的に滅亡してから、本領を発揮するといえる。ヤンらは、ラ個人の才能を認めながらも、将来の指導者らも清廉である可能性は低いと考え、人類社会に民主主義の火種を絶やさないという目標を立てる。この目的のため一部の政治家と連携し、たった一つの艦隊を率いて、圧倒的に不利な抵抗を続ける。「最悪の民主政治でも、最良の専制政治にまさる」(原作小説創元SF文庫版=以下同、第5巻、249頁)、「専制君主の善政というものは、人間の政治意識にとってもっとも甘美な麻薬」(第6巻、114頁)といった洞察が、ヤンを突き動かしている。

驚くべきは、絶対的カリスマであるヤンが、第三勢力により暗殺された後も、後継者らが戦いを続けることだ。この展開は、特定の優れた指導者に依存するのではなく、市民一人一人に主権者、あるいは主人公=英雄(hero)としての責任の自覚を求める、民主主義理念の力の発露として評価できる。「英雄や偉人が存在する必要をなくすための制度が民主共和制」(第3巻、163頁)という著者の理解が根底にある。B・ブレヒトによる「英雄がいない国が不幸」なのではなく「英雄を必要とする国が不幸」という洞察を思い出しておきたい(『ガリレイの生涯』第13幕参照)。第6巻197頁には「英雄崇拝菌」という言葉もある。他方で帝国は、臣下らは理念ではなく皇帝個人に従属しているため、皇帝がいなくなれば直ちに瓦解するであろう脆弱な体制として描写されている。最終的には、多大な犠牲を払いつつ、新帝国内の一角に民主制の自治領の成立が認められる、という結末を迎える。

私が本作に注目する理由の一つは、拙著『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(本の泉社、2023年)で、本作新アニメ版上映期間と重なる時期に進行しているウクライナ戦争を論じたことだ。この著作で私は、欧米の政府および主要メディアの見方を、ほぼ一方的かつ無批判に拡散した日本の主要メディアの姿勢を、次のような論点に即して批判した。

・2014年のウクライナの「マイダン革命」の実態は、米国が支援した武装クーデター

・特にロシア系住民が多く犠牲になったドンバス地方での内戦を終結させるための「ミンスク合意」を、西側はウクライナ軍増強の「時間稼ぎ」として利用したとドイツのメルケル元首相が告白

・西側によるウクライナへの新自由主義的改革の押し付け、および伝統的な中立政策からNATO加盟への方針転換促進

・反ロシア色の強いウクライナの好戦的民族主義勢力への米国の支援と扇動

・ブチャ虐殺事件がロシア軍の仕業でない可能性(櫻井春彦、寺島隆吉らによる検証)

・戦争勃発後のボリス・ジョンソン元英国首相による停戦妨害工作

・欧州とロシアを結ぶガスパイプライン・ノルドストリーム爆破事件に米国が関与したという指摘(シーモア・ハーシュの調査報道による)

一般の報道とは正反対だが、米国と同盟国が先行してウクライナの主権を侵害し、戦争を強制的に引き起こし、しかも継続を望んでいるという見方が、相当な根拠を伴って可能である。こういった観点は大多数の日本人にはあまり知られていないと思われるが、安斎育郎、遠藤誉、大崎巌、塩原俊彦、寺島隆吉、松里公孝といった有識者らの著書と、根拠として参照されている1次資料も含めて繙いて、主体的に判断してほしい。

そもそも私は―濡れ衣の疑いも多いとはいえ―ロシア側の戦争行為を正当化したいわけではないし、ラの建国した公正な新帝国に重ねたいわけでもない。しかし、自由民主主義の盟主を自称する米国の「リベラルな覇権主義」(ジョン・ミアシャイマー)もしくは「ネオコン」の攻撃的な外交政策を批判するためには、それぞれの出来事を両面から見る視点の複数性は不可欠だ(「宣教師然」として、政権転覆を伴う「民主主義の輸出」を試みてきたリベラルな覇権主義の解説として、塩原俊彦『帝国主義アメリカの野望』社会評論社、2024年、第6章を参照)。

以上を踏まえて注意を促したいのは、本作が決して戦争を賛美する趣旨ではないことだ。民衆の直接的犠牲の他、英雄の手柄の陰での無数の無名兵士の死が描かれる。莫大な戦費負担による経済の疲弊と社会の荒廃も描写されている。人類で最も戦争上手なヤンは、同時に誰よりも戦争を嫌い、常に早期の退役を望みながら、ひとえに平和を希求する人物でもある、という絶妙な設定も有効だ。彼は常に敵国の民衆を含む人類全体の利益に思いを馳せ、自らが大量殺人者であることに苦悩している。残忍ではないが生粋の軍人として戦うことを好み、権力志向のラと対照的に、貧しさ故に歴史学研究を諦め、軍人の道に引き込まれたのがヤンでもある。国家の存亡は「個人の自由と権利にくらべれば、たいした価値のあるものじゃない」(第2巻、176頁)、という彼の作中屈指の名言がある。この言葉には、現実に存在する腐敗した民主国家たる祖国のために死ぬことを賛美するといった発想とは程遠いが、自由民主主義の掲げる理念は尊く守るに値する、という思想が表れている(「国家が個人を犠牲にしにくい社会体制には、志向する価値があるように思えた」=第6巻、323頁=という言葉も注目に値する)。

このような事情に鑑み、ヤンらの戦闘による民主制の擁護を、比喩として受け止めることを提案する。現実の民主社会にあって、主権者としての責任を果たす闘いの舞台は、複数的視点に依拠する言論・政治活動である、と主張したい。

「政治は、それを蔑視した者にたいして、必ず復讐するのだ」(第10巻、342頁)という本作の結論的警句がある。この警句は、低投票率に苛まれ、ウクライナ問題・コロナワクチン薬害問題のような重要課題について、複眼的思考を好まない世相にも、向けられているといえよう。

補足情報・文献案内(発表当日に配布)

〇安斎育郎『安斎育郎のウクライナ戦争論』、自主出版、2022年~、改定版多数。

1940年生まれで原子力専門家の著者が、西側の主要メディアによる情報操作を白日の下にさらす。安価でわかりやすい。

http://asap-anzai.com/wp/wp-content/uploads/b69a0dbc87a24d347c457f8dcb59aa1b.pdf

〇遠藤誉『習近平が狙う「米一極から多極化へ」 台湾有事を創り出すのはCIAだ!』、ビジネス社、2023年。

東欧や東アジア等の「革命」に資金提供、扇動してきた「全米民主基金」(NED、「第二CIA」)の実態を、公式資料に基づき暴き出す。

〇大崎巌『ウクライナ危機と<北方領土>: 東アジア戦争を防ぐために』、ネヴァ研究所、2024年。著者はロシア極東連邦大学の元准教授。

〇塩原俊彦『ウクライナ3.0 米国・NATOの代理戦争の裏側』、社会評論社、2022年。

同『ウクライナ戦争をどうみるか:「情報リテラシー」の視点から読み解くロシア・ウクライナの実態』、花伝社、2023年。

メルケル元ドイツ首相が、2014年の「ミンスク合意」は、ウクライナ軍の軍備増強のための時間稼ぎだった、と認めたインタビュー記事についての解説:

「メルケル発言の真意:紛争・戦争を望んだ『ネオコン』の存在」、『ISF独立言論フォーラム』、2022年12月22日。https://isfweb.org/post-12515/

https://www.zeit.de/2022/51/angela-merkel-russland-fluechtlingskrise-bundeskanzler/komplettansicht

ブチャ事件を巡る疑惑と、ジョンソン元英国首相による停戦妨害工作については、次の記事を参照:「『ウクライナ戦争の長期化』を望んだのはアメリカだった…バイデン政権が2度潰した『和平のチャンス』」、『現代ビジネス』、2023年12月24日。

https://gendai.media/articles/-/121494?imp=0

塩原氏は元朝日新聞・元日経新聞記者、元高知大学准教授の経済学者で、2014年の「マイダン革命」を米国が支援した「クーデター」であると告発し、ウクライナ戦争の遠因として早くから指摘。

〇寺島隆吉『ウクライナ問題の正体』(全3巻)、あすなろ社、2022年。

同『コロナとウクライナをむすぶ黒い太縄』(全4巻)、あすなろ社、2023年。

同氏運営の「寺島メソッド翻訳NEWS」も貴重な情報源である。

http://tmmethod.blog.fc2.com/

〇レイチェル・クラーク、乗松聡子編訳「調査報道家シーモア・ハーシュ氏による記事『米国はいかにしてノルドストリーム・パイプラインを破壊したのか?』」、『Peace Philosophy Centre』、2023年2月9日。

http://peacephilosophy.blogspot.com/2023/02/full-japanese-translation-of-seymour.html

https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream

ハーシュ氏は、ベトナム戦争での米国の戦争犯罪を暴いたベテラン・ジャーナリスト。ノルドストリームはドイツとロシア等が多大な投資をして築いた重要インフラであり、爆破はノルウェーと米国の共同作戦であることが疑われている。バイデン大統領は、ロシアがウクライナに侵攻した場合、ノルドストリーム2はなくなる、といった“犯行予告”までしていた。

〇松里公孝『ウクライナ動乱 ――ソ連解体から露ウ戦争まで』、筑摩書房、2023年。

現役東大教授による貴重な異論。アメリカによるウクライナへの2014年以来の介入への言及がないのは残念だが、命懸けでドンバス内戦を調査し、ロシア系住民への迫害・無差別攻撃の実態を記録したのは貴重な業績。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

嶋崎史崇

嶋崎史崇

独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki