能登地震から1年、解体中の家から盗みも、県の対応に疑念(159)

社会・経済(インドへの一時帰国から日本に戻ってきましたので、タイトルはそのままです)

【モハンティ三智江のインドからの帰国記=2025年2月11日】2024年元旦を直撃した能登半島地震(M7.6)から、1年以上が過ぎた。各種チャリティーイベントや、放送・活字メディアも特集を組むなど、忘れ去られたかに見えた被災地がまた脚光を浴びだした。

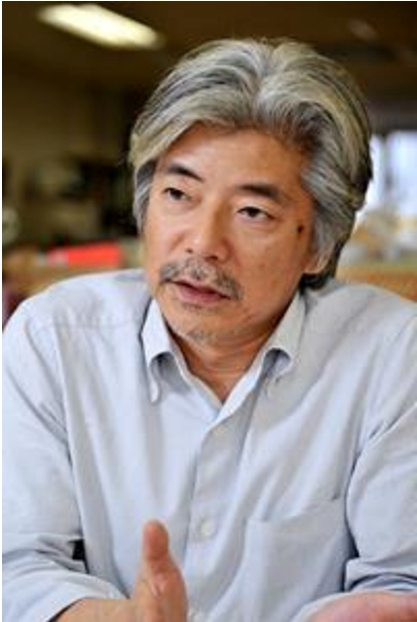

写真:セク明子さんが、亡き祖父から相続した能登町の別宅は被災後、赤紙の危険判定を受けたが、公費解体の道は選ばず、残すことになった。

私は昨年7月、現地を視察する貴重な機会を賜ったが(夜は能登町宇出津の「あばれ祭り」も見学、151・152・153号と3回連続で地震半年後の視察ルポ参照)、その折、ご案内いただいた能登町の被災者のひとり、セク・ラジ(Sekh Raj)さん、明子さん夫妻と半年ぶりに再会し、現地の復興の進み具合など、お話を伺うことにした。

私が視察した昨夏は、倒壊家屋が剥き出しで生々しい爪痕に息を呑んだものだが、今は公費解体が進みつつあり、更地が増えたようだ。ちなみに、ご夫妻は、明子さんが祖父から譲り受けた家屋(一家は金沢在住で別邸)が半壊したのだが、公費解体の道は選ばず、残すことに決め、おいおい修理していく予定という。

明子さんが言うには、解体工事にあたっては、中のものが盗み取られる事態も頻発しているとのこと。県が依頼した解体業者が外国人のこともあり、事前に保存したいものを通知しても、反故にされ、洗いざらい持っていかれるケースが発生、ほかに便乗詐欺や盗難など、被害に遭っても、苦情を持ち込む窓口もなく、泣き寝入りに終わっている被災者も多いと言う。

昨年9月に豪雨とのダブルパンチに見舞われたこともあり、復興がなかなか進まないのが現状、遅延はもちろん北部の半島地帯、過疎地でアクセスしにくい地理的な要因もあるが、行政の対応のまずさに不満を持つ被災者も多い。

県に流れ込んだ膨大な寄付金の行方、使い道が明示されないことに、明子さんは今も疑念を抱く。ボランティアの流入を抑制するような発言をしたり、台湾からの支援申し出を拒否した馳浩(1964年富山県小矢部市生まれ)県知事への不信は根強い。

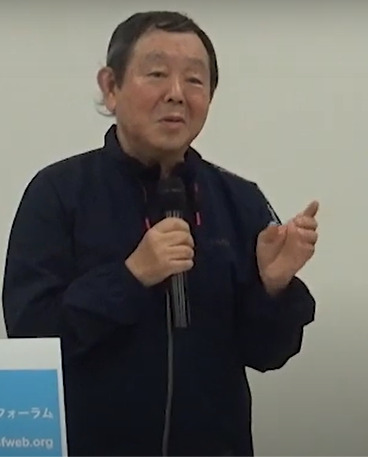

写真:「みんなの畑の会」の事務局裏の竹骨のビニールハウス前にて、右から明子さん、西田敏明さん、セク・ラジさん。

それは、ほかの被災者を代弁する声でもあろう。1年以上がたった今、経験を積んだ行政が被災者の声を汲み取ったよりよき対応を望みたい。

〇被災者に寄り添う草の根支援「みんなの畑の会」

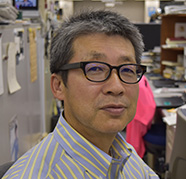

セク・ラジ(Sekh Raj)さんと明子さん夫妻のご案内で、金沢市しじま台にある、NPO法人「みんなの畑の会」(石川県金沢市しじま台1-10-7、090-1314-0441)の事務局を訪ね、代表理事である西田敏明さん(78歳)に、お話を伺った。

西田敏明さんは、能登半島地震が発生したあと、バンを駆って現地にいち早く救援物資を届けたボランティアグループの先陣のひとりだ。地震で分断された道なき道を回り込んで、普段の倍の7時間以上かかって到着、被災者に喜ばれた。以後も、被災者をも巻き込んでの炊き出しを催し、みんなで共にふれあい、作り、交流促進、明子さんも、炊き出し支援に駆けつけた。

ちなみに、西田敏明さんが73歳から始めた環境保全ボランティア団体「みんなの畑の会」(会員150名)の活動とは、自宅に隣接した土地を借りて(ほかにも数箇所)、畑作りに興味がある住民に年1万3500円(耕具代含む)で1区画を提供、今では学校・法人、個人などに140区画が貸し出され、輪は広がっている。

事務所には能登半島地震の被災者向けの救援物資も運び込まれ、西田敏明さんは持病を押して、今も定期的に現地に届ける役目をになっている。昨年の12月14日には、金沢国際ホテルで能登の御陣乗太鼓(ごじんじょう・だいこ)や胡弓・笛、語りなどの演目を披露するチャリティーコンサートも主催した。

写真:「みんなの畑の会」事務局に隣接する1000坪(3300平米)以上の土地には、会費を払って耕している畑が公私問わず広がり、壮観、畝(うね)には葉物野菜が覗いていた。

事務所には入れ替わり立ち替わり、人が出入りし、支援物資を持ち込んだり、畑で穫れた有機野菜の販売なども行い、活発な交流の場、西田敏明さん曰く「情報の交差点」となっている。「みなでやれば、なんでもできる」と、人生経験豊富な西田敏明さんは、行政との折衝もゲーム感覚でこなす、超ポジティブ、パワフルな精神の持ち主だ。

〇能登半島地震の写真展開かれる

「石川県政記念しいのき迎賓館」(石川県金沢市広坂2-1-1、076-261-1111)で、1月9日から19日まで「能登 20240101-316days later」(松任谷由実、写真家の佐藤健寿が協力)と銘打たれた写真展が無料で開かれ、大勢の市民が集った。

輪島の焼失した朝市や、珠洲市(すずし)の倒壊家屋はいうまでもなく、去る7月、能登町で催された「あばれ祭り」も、復興の印としてあえて開催を決めただけに、普段以上に気迫のこもった神輿壊しなど、よく捉えられていた(作品は1万点以上の中から120枚を展示)。

大の石川びいきの歌手、松任谷由実(ユーミン、1954年生まれ)も「あばれ祭り」に参加したのだが、写真展会場には、ユーミンと佐藤健寿(1978年生まれ)の対談動画も流れ、人の足を止めていた。そもそもは、ユーミンが佐藤健寿に現地の被災写真を撮るように依頼したのが始まりとか(詳細は末尾)。

内灘市(能登地震の被災地のひとつ)のアカシアの木をテーマにしたユーミンの曲「アカシア」(2001年)も、会場に流れていた。

写真:石川県白山市にある被災者向け応援物資の倉庫(ペイフォワード+夕焼けファミリー主催、月、水、木、日の10時から12時まで。場所は白山市三幸町15アヴェニールミユキ1階)。被災者なら誰でも、無料で持って帰れる。

※著者注

能登半島地震の写真展は、被災地を訪れて、震災跡を目のあたりにした石川観光ブランドプロデューサーの松任谷由実が、この光景を忘れてはならないと肝に銘じ、写真家の佐藤健寿(写真集「奇界遺産」シリーズで有名)と、石川県に声をかけたことがきっかけで、産まれたもので、東京や大阪でも開催された。

(「インド発コロナ観戦記」は、92回から「インドからの帰国記」にしています。インドに在住する作家で「ホテル・ラブ&ライフ」を経営しているモハンティ三智江さんが現地の新型コロナウイルスの実情について書いてきましたが、92回からはインドからの「帰国記」として随時、掲載しています)

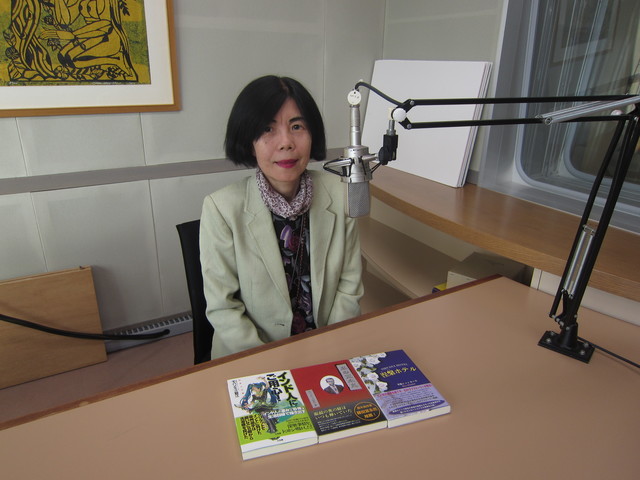

モハンティ三智江さんは福井県福井市生まれ、1987年にインドに移住し、翌1988年に現地男性(2019年秋に病死)と結婚、その後ホテルをオープン、文筆業との二足のわらじで、著書に「お気をつけてよい旅を!」(双葉社)、「インド人には、ご用心!」(三五館)などを刊行している。編集注は筆者と関係ありません)

本記事は「銀座新聞ニュース」掲載されたモハンティ三智江さん記事の転載になります。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。

ISF会員登録のご案内

モハンティ三智江

モハンティ三智江

作家・エッセイスト、俳人。1987年インド移住、現地男性と結婚後ホテルオープン、文筆業の傍ら宿経営。著書には「お気をつけてよい旅を!」、「車の荒木鬼」、「インド人にはご用心!」、「涅槃ホテル」等。