オレンジ作戦とは何か? マッド・アマノ

国際十勝毎日新聞 2025年2月2日「オレンジ作戦とは何か?」マッド・アマノをご紹介いたします。

今からおよそ100年前の1921年(大正10年)、米国ワシントンで開かれた軍縮会議は第一次大戦の傷跡が未だ癒えず、世界に厭戦気分が満ち溢れた時代の真っ只中に開催された。つまり人々が平和を希求した時代だった。

ところが日本と米国は互いに相手を仮想敵国と想定し、水面下で熾烈な攻めぎあいを繰り広げていた。

会議の参加国は米、英、日本、仏、伊の五大国とオランダ、ベルギー、ポルトガル、中国の計9か国。日本の全権は海軍大臣、貴族院議長、駐米大使、外務次官といった面々が参加した。

会議の主要目的は、当時、三大海軍国と言われた米国、英国、日本の軍艦の減艦競争に歯止めをかけようというものだった。重要なことは三カ国の力のバランスをどう保つか、という点だった。

まず日本はどうか。第一次大戦前から海軍は対米作戦用の建艦計画を立案。主力艦は艦齢8年の戦艦と巡洋戦艦各8隻からなり、それに見合う補助艦も持つという大計画であった。

海軍予算は1921年には国家予算の32.5%に達する事態となっていた。では一方の米国はどうか。戦艦10隻、巡洋艦6隻を含む、合計186隻の大建艦計画が立てられた。これは英国海軍を凌駕するもので、”世界一の海軍”にのしあがっというものだった。

建艦競争は激しさを増し、その結果、国家財政を圧迫し、財政破綻という状況に立ち入った。その上に世界を襲った不況が厭戦気分を拡大させた。つまり、軍縮を望む世論が世界中で高まったというわけだ。米国大統領ハーディングはワシントンで軍備制限及び太平洋・極東問題を討議する国際会議を開くことを提案。

これが世に言う「ワシントン会議」である。米国国務長官ヒューズの提案は次のようなものだ。(1)米、英、日3国は主力戦艦の建造計画を放棄すること。(2)老齢となった戦艦の建造計画を放棄すること。(3) 関係各国の海軍勢力を考慮すること。(4)主力戦艦のトン数を、海軍勢力測定の基準とし、補助艦隊はそれに比例して割り当てること。

米・英・日の三カ国の主力戦艦計66隻、合計187万8043トンを直ちに廃棄することが提案された。実はここに大きなカラクリがあることを知る必要がある。

米・英が共に50万トン、計100万トン。日本はその3割にあたるわずか30万トン。米・英・日の比率を5・5・3にするというものだった。すでに対日交戦を目論む米英が各50万トンと言うのはいかにも有利なものではないか。

1920年から1930年代において立案された「オレンジ計画」は日本との戦争へ対処するための米軍海軍の戦争計画のことだ。

交戦可能性のある当時の五大国を色分けしたもので日本は「オレンジ」だった。そこで「オレンジ計画」または「オレンジ作戦」と呼ばれた。米国は1898年(明治31年)の米西(スペイン)戦争でフィリピン、グアムを獲得し西太平洋をそのまま西進した。

日本が1894年(明治27年)の日清戦争により朝鮮半島を含め中国大陸へと進出し始めていた時だった。マシュー・ペリー提督率いる東インド艦隊が浦賀に現れ開国させたのがわずか半世紀前だった。

日本は日露戦争の勝利により富国強兵策に拍車がかかった。この頃から米国は対日戦争計画の研究作業を開始する。

一方、英国は1840年から2年間にわたる中国(清)とのアヘン戦争に勝利し東アジアへの進出を目論んでいた。

太平洋戦争(当時、我が国は「大東亜戦争」と呼んでいた)は真珠湾攻撃を行った日本こそが「悪者」と米国は決めつけた。「オレンジ計画」が示す通り米国は日本を仮想敵国として定めていた。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

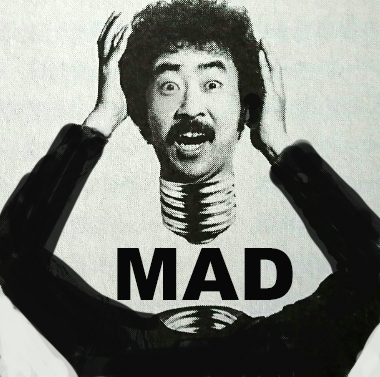

マッド・アマノ

マッド・アマノ

日本では数少ないパロディスト(風刺アーティスト)の一人。小泉政権の自民党(2005年参議院選)ポスターを茶化したことに対して安倍晋三幹事長(当時)から内容証明付きの「通告書」が送付され、恫喝を受けた。以後、安倍政権の言論弾圧は目に余るものがあることは周知の通り。風刺による権力批判の手を緩めずパロディの毒饅頭を作り続ける意志は固い。