「知られざる地政学」連載(80):言語政策をめぐる地政学(上)

国際

ドナルド・トランプ大統領は2025年3月1日、「米国の公用語としての英語の指定」という大統領令に署名した。「英語を米国の公式言語と定める」と命じられている。連邦政府が認定する国語が誕生するのは、米国史上初めてのことである。ただ、30以上の州が英語を公用語に指定している(WPを参照)。そのなかには、カリフォルニア、コロラド、アラバマ、フロリダ、テネシーなどが含まれる。ハワイでは英語とハワイ語が公用語に指定されている。一方、アラスカでは英語の他にいくつかのネイティブ言語が公用語に指定されており、21の公用語がある。

今回の大統領令は二つの政治的意味合いをもっている。一つはクリントンによる2000年8月11日付の大統領令13166号(英語能力が限られている人々に対するサービスへのアクセス改善)を廃止するという、反民主党的政策の実施だ。13166号は、連邦政府機関および連邦政府からの助成金受給者に対し、英語を話さない人々への広範な言語支援の提供を義務づけるものだった。今回の大統領令により、各機関の長官は、他の言語による文書やサービスの提供を継続するかどうかを決定できるようになる。

もう一つは、「公用語=英語」を明確化することによる移民政策の変更だ。「全国的に明示された言語は、統一された結束力のある社会の中核をなすものであり、米国は、1つの共有言語で自由に意見を交換できる市民によって強化される」という記述からわかるように、英語を話せない移民を排除しようというトランプの意図が透けてみえる。

たとえば、トランプは2016年の選挙キャンペーン中、当時共和党の大統領予備選挙に出馬していたジェブ・ブッシュ元フロリダ州知事が選挙運動中にスペイン語を話したことを批判した。あるいは、「トランプ政権は1月の就任式から数時間以内に、ホワイトハウスの公式ウェブサイトのスペイン語版を削除した」という情報まである。

米国内の実情

2023年12月に公表された資料によると、2018-2022年アメリカン・コミュニティ・サーベイ(ACS)の5年推計では、5歳以上の国民の4分の3以上(78.3%)が家庭で英語しか話さなかった。これは、直近の重ならない5年間である2013年から2017年の78.7%から減少している。2018-2022年に英語以外の言語を話した人のうち、スペイン語(61.1%)、中国語(すべての方言を含む)(5.1%)、タガログ語(フィリピン語を含む)(2.5%)が、家庭でもっとも話されている3つの言語だった。英語以外の言語を家庭で話す5歳以上の人口のうち、スペイン語を話す人の61.0%、中国語(すべての方言を含む)を話す人の48.2%、タガログ語(フィリピン語を含む)を話す人の69.8%が英語を 「とてもよく 」話すという結果であった。

ほかにも、2018年から2022年の間に、米国には推定4530万人の外国生まれの人々がいたことがわかっている。外国生まれの人口は、2008年~2012年(3980万人)と2018年~2022年の間に500万人以上増加した。2018年から2022年にかけて、カリフォルニア州(26.5%)、ニュージャージー州(23.2%)、ニューヨーク州(22.6%)、フロリダ州(21.1%)では、外国生まれの人口が州人口の5分の1を超えた。外国生まれの人口がもっとも増えたのは、フロリダ、テキサス、カリフォルニア、ニュージャージーの各州である。外国生まれのほぼ半数(49.1%)が2000年以前に米国に入国しており、2018-2022年には外国生まれの半数以上(52.3%)が米国に帰化しているという。

こうした実情から、トランプ政権としては英語の公用語化で、とくに若者の英語習熟度を向上させて、すべての市民が共有するアメリカ文化を育み、政府運営の一貫性を確保し、市民参加への道筋をつくろうとしているようにみえる。ただし、その背後に、非白人への差別感が蠢いているようにも感じられる。

『言語からみた民族と国家』

AP通信が2025年3月1日に報じた記事によれば、公用語(official languages)をもつ国は170カ国以上と推定され、複数の言語をもつ国もある。カナダの公用語は英語とフランス語だが、メキシコには公用語がない。日本にも、政府によって法的に指定された公用語はない。 しかし、日本語は事実上の「国語」であり、日本全土のあらゆる公式のコミュニケーション、教育、メディア、日常生活で使用されている。

実は、言語と国家との間には、義務教育を通じて、強制的に言語を習得させるという関係がある。ここで参考になるのが田中克彦著『言語からみた民族と国家』だ。そのなかの「国家語イデオロギーと言語の規範」において、田中は、日本語でいう「国語」が小学校の教科の名として定着させられた結果、政治的な意味合い、すなわち国家に強制された言語としての意味を失って日常化してしまったと考える。その日本の国語は、フランスの国家語政策をモデルとしている。「全土にわたる、とどこおりのないコミュニケーションという、実際の必要」のために、国家が強制する言語、すなわち国家語を広げ、方言を滅却させる政策が採用されたのである。

田中はその国家語のイデオロギーについて、つぎのように記述している(287頁)。

「国家語のイデオロギーとは、手段としての言語の共通、共有による国家的平等という理念によって、現実の言語的不平等をおおいかくし、こうして生まれた単一独占言語を神聖化することによって、単に言語的な多様性を許さないだけでなく、やがては文化の多様性にも敵対するものである。経験的に、いかなる国家語も単一であろうとするかぎり、この軌道からはずれたことはないように思われる。」

この指摘を、今回の「米国の公用語としての英語の指定」に適用すると、トランプは英語を米国の国家語に指定することで、英語の神聖化をはかり、多くの移民の話す英語以外の言語を排除し、敵対することを明確化したことになる。まさに、多様性を英語の公用語化、すなわち、国家語化によって根絶しようと宣戦布告しているようにさえみえる。

その政策を首肯するわけにはゆかない。ただ、トランプ革命は油断すると国家がとんでもない政策を国民に強いるようになることを教えてくれている。

「言葉狩り」という政策

トランプは「言葉狩り」という政策も実施している。2025年1月7日、トランプは「メキシコ湾」の名前を「アメリカ湾」と呼んでほしいと語った。その後、同月20日、大統領に就任したトランプは、メキシコ湾をアメリカ湾に改名するプロセスを開始し、バラク・オバマ政権下で変更されたデナリ山の名称をマッキンリー山に戻すと発表した。

1月24日になって、内務省は、「米国の偉大な遺産を称える名称修復の実施を発表することを誇りに思っており、すでにその取り組みは進行中である」とした。内務省の管轄下にある米国地理名称委員会(U.S. Board on Geographic Names)が連邦政府による使用に即座に有効となるこれらの変更を反映させるため、連邦政府の公式名称を迅速に更新する作業を行っているとした。つまり、「言葉狩り」によって、400年以上使われてきたメキシコ湾という名前がなくなることになったのだ。

メキシコ湾という名称は、ネイティブ・アメリカンの都市「メキシコ」から取ったものである(資料を参照)。1月7日付のWPによると、連邦政府が認めた地名を改名するための既存の仕組みがあり、その役割を担っているのは米国地理的名称委員会(U.S. Board on Geographic Names)だ。連邦政府全体で統一された地理的名称の使用を維持する責任を負う連邦省庁間組織で、内務長官の下で運営されている。ただ、2015年8月、オバマは、第25代大統領ウィリアム・マッキンリーを称えるマッキンリー山を、アラスカ先住民が何世代にもわたって使ってきたアサバスカン語で 「偉大なるもの」を意味するデナリ山に改名すると発表したという前例がある。

もちろん、米政府がメキシコ湾なる名称を取り上げても、外国が従う必要はない。そもそも下図からわかるように、国際境界線のデータベースであるSovereign Limitsの計算によると、メキシコ湾の46%を米国が領有権を主張し、49%をメキシコが領有権を主張している。海洋海域は海岸からの距離に基づいてカテゴリーに分けられる。領海は海岸にもっとも近く、その水域内および水域下では、ほとんどの場合、その国の法律が適用される。

この言葉狩りから、グーグルやアップルなどの一部の企業は、米国のユーザー向けにアメリカ湾を表示するようになった。その他企業にとっては、名称変更は任意である。ただ、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は1月30日の記者会見で、外交担当のフアン・ラモン・デ・ラ・フエンテ長官が送ったグーグルへの書簡で、トランプによるメキシコ湾の名称変更は受け入れるべきではないと主張したとのべた。1982年の国連海洋法条約により、沿岸から最大12海里までの範囲は国家の完全な主権が及ぶ海洋区域であることが定められたと説明した。つまり、「もし国が海のどこかの指定を変更したい場合、それは12海里の範囲のみであり、それ以外、この場合はメキシコ湾のそれ以外については変更できない」とした。

メキシコ湾(アメリカ湾)

(出所)https://www.nytimes.com/interactive/2025/02/13/world/americas/gulf-mexico-trump.html

「知られざる地政学」連載(80):言語政策をめぐる地政学(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆ISF主催公開シンポジウム:トランプ政権とウクライナ戦争の行方 ~戦争終結に何が必要か~

☆ISF主催トーク茶話会:松田智さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:櫻井春彦さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:植草一秀さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

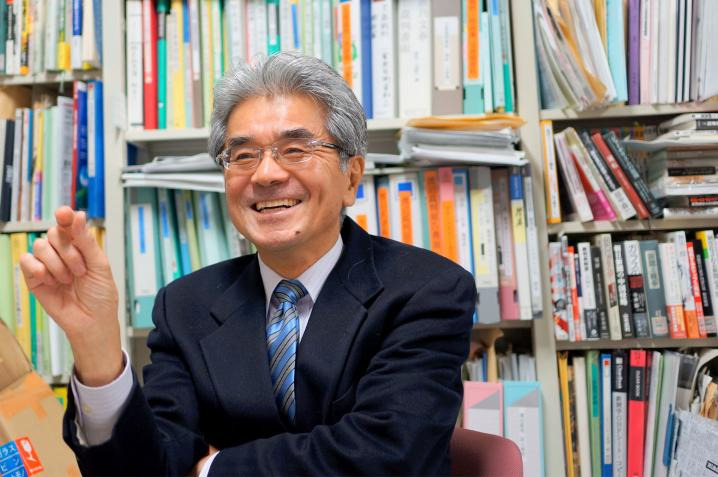

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)がある。