「知られざる地政学」連載(86):「西洋の敗北」からみた地政学(上)

国際

独立言論フォーラムのサイトにおいて、4月3日付で重近徹著「書評 エマニュエル・トッド『西洋の敗北 日本と世界に何が起きるのか』―トッド節が冴える、世界の現状分析」が公開された。地政学上からみて、ほとんどハチャメチャだが、無視できない主張をしているトッドのこの本を無視できないので、今回、重近とはまったく別の角度から紹介することにしたい。本当は、拙著『トランプ革命』(仮題)の第十章にトッドの話を取り上げようと考えたが、大量の説明が必要になるので断念した。その代わり、比較的丁寧にトッドの見解を示すことで、地政学的な地殻変動について考えるきっかけにしてほしいと思っている。

国民国家の死

2024年に訳本として刊行されたエマニュエル・トッド著『西洋の敗北:日本と世界に何が起きるのか』のなかで、トッドは地政学にかかわる刺激的な議論を展開している。

トッドはまず、さまざまなものに「死」を宣告している。「西側諸国にはもはや国民国家など存在しない」と断言しているのだ。常態化した赤字は、国民国家という概念を無効にしてしまうというのである(といっても、「赤字」が正確には何を意味するのかは判然としない)。なぜなら、領土主体は外部からの貢ぎ物や収入を見返りなしで徴収することでしか存続できないからだという。中流階級という国民国家を正しく機能させるための特殊な階級もなくなった。その結果、国民意識もなければ、国民文化も消えたというのである。そして、「経済的に役に立たない平民(ブレブス)」と「略奪的な富裕層」に二極化した社会が出現した。西洋に経済力をもたらしたとされるプロテスタンティズムも死んだという。

よくわからない議論だが、その内容は刺激的なので、丁寧にみてみたい。

「西洋」とは何か?

これだけでは、トッドの乱暴な議論で終わってしまいかねない。そこで、「第4章 「西洋」とは何か?」を丁寧に紹介してみよう。トッドは153頁につぎのように書いている。

「ウェーバーが断言したように、プロテスタンティズムが西洋の飛躍的発展の基盤だったとしたら、今日、プロテスタンティズムの死は、「西洋の解体」の原因となり、情緒のない言い方をすると、「西洋の敗北」の原因となっているのである。」

それでは、ここでいう「西洋」とは何か。定義の方法には二つある、とトッドはのべている。第一は、教育の離陸と経済発展からみた広義の「西洋」で、具体的には、大国だけに限定した場合、イギリス、アメリカ、フランス、イタリア、ドイツ、日本が含まれている。もう一つは、より狭義の「西洋」である。自由主義的かつ民主主義的革命を成し遂げたかどうかを基準とするもので、イギリス、アメリカ、フランスだけになる。以後、前者の定義を前提に、トッドは話を進めている。

トッドは、プロテスタンティズムとヨーロッパの経済発展との間に関係性を見出したマックス・ウェーバーにヒントを得て、プロテスタンティズムが支配下にある人々を、聖書を読むために識字化に導いたことが、すなわち、読み書きできる人々の存在が技術および経済の発展を可能にしたと考える。もう一つ大切なのは、プロテスタンティズム圏が全体として程度の差はあれ、「予定説」の教義を受け継ぎ、「選ばれし者と地獄に落ちる者がいる」、つまり「人間は平等ではない」という人間観を共有している点だとのべている。

ゆえに、「プロテスタンティズムは、二つの意味で西洋の中心に位置している」、とトッドは書いている。良い面として、教育と経済の発展があり、悪い面として、人間は不平等だという考え方があるというのである。さらに、聖書は土着の言語に訳されるべきだとしたことで、ルターとその弟子たちは国民文化の形成と、好戦的で明確な自己認識をもつ、強力な国家の形成に大きく貢献したという。

一方、イギリスのプロテスタンティズムは、議会と報道の両方において自由を開花させた。イギリスでは、絶対核家族構造が主流をなし、一組のカップルとその子ども以外の者との同居はあり得なかった。青年期に達した時点で子どもは家を離れ、他の家に使用人として送り出された。このようなシステムは、自由に対する心構えを個人にもたせ、「リベラルな無意識」まで吹き込んだ。これをイギリスの入植者たちがアメリカ大陸にもち込んだというのである。そして、「核家族の基盤は、天性の自由主義を育むことができた」とトッドは指摘している。

自由民主主義とその衰退

トッドは、リベラルデモクラシー(自由民主主義)の条件として、①枠組みとして国民国家を有し、常にではないが、多くの場合、共通言語があることで市民同士が一定程度理解し合えている、②普通選挙が行われ、多党制で、表現の自由と報道の自由が保証されている、③少数派の保護が保障されつつ、多数決の原理が適用される――という三つを挙げている。そのうえで、民主主義的な慣習によって、活性化され、体現され、経験されるという慣習と法律の一致がなければならないとしている。

ところが、格差の拡大によって、民衆とエリートとの断絶が生じ、社会の相互不信が深刻化するようになる。その結果、西洋において多数決による代表制が機能しなくなっている。他方で、西洋では「少数派の保護」は一種の強迫観念にまでなっている。ゆえに、西洋で「自由(リベラル)民主主義」と呼ばれてきたものは、「リベラル寡頭制(オリガルシー)」と位置づけ直される、とトッドは記している。

ここまでの記述を理解してもらうには、トッド自身によるつぎの記述が参考になる(165~166頁)。

「西洋の寡頭制の非常に特殊な点は、制度と法律は何も変わっていないことにある。普通選挙、議会、選挙で選ばれる大統領、報道の自由を備えた「自由民主主義」が、今も形式的には存在する。他方で、慣習として根づいた民主主義は消滅してしまった。高等教育を受けた階級は自分たちこそ本質的に優秀だと考えるようになり、すでに述べたように、エリートたちはポピュリスト的行動へと追いやられている民衆を代表することを拒む。それでも民衆は以前、識字化されており、普通選挙の基盤――教育による新たな階層化がそこに加わった――もまだ生きている。だからこそ、自由民主主義諸国の寡頭制的機能不全は、制御され、管理される必要があるわけである。つまりどういうことか。次のようにまったく単純なことだ。選挙が続くかぎり、民衆は経済の運営と富の配分から遠ざけられなければならないのである。要するに、民衆を騙し続けなければならないということだ。これは政治家にとって大変な作業である。それどころか、これこそが政治家の優先的かつ主要な仕事そのものとなっている。だからこそ、彼らは「人種」や「民族」の問題を過剰にヒステリックに取り上げ、「環境問題」、「女性の地位」。「地球温暖化」といった、本来は重大であるはずの問題をめぐって、結果を伴わない無駄なおしゃべりを続けているのだ。」

宗教:活動的状態、ゾンビ状態、ゼロ状態

トッドは、すべての宗派を含むキリスト教の三つの段階について説明している。「活動的」段階では、ミサへの参加率が高く、「ゾンビ状態」では、ミサに行く習慣は消滅し、誕生、結婚、死という人生の区切りとしての三つの儀式だけ、キリスト教から伝承されたものによって執り行われる。「キリスト教ゼロ状態」では、洗礼がなくなり、火葬が大規模に行われるようになるという。

そのうえで、「人類学者は、キリスト教的結婚の消滅の「正式な日付」まで知ることができる」と書いている。それは、フランスでは、同性婚法の「みんなのための結婚法」が制定されたときだという。同性間の婚姻が異性間の婚姻と同等だと考えられるようになった時点で、その社会は「宗教ゼロ状態」に至ったとみなすことができるとのべている。

因みに、同性婚が合法化されたのは、オランダでは2001年、ベルギーでは2003年、スペインとカナダでは2005年、スウェーデンとノルウェーでは2009年、デンマークでは2012年、フランスでは2013年、イギリスでは2014年(ただし北アイルランドは2020年になってから)、ドイツでは2017年、フィンランドでも2017年だった。アメリカに関しては、2004年にマサチューセッツ州が合法化したが、全国規模で合法化されたのは2015年である。

ニヒリズム的逃避

トッドはさらに、1960年代(イギリスとアメリカにおける性の革命とフランスの五月革命を含む)の重大な幻想の一つとして、「集団を超越することで個人はより大きくなれる」と信じてしまったことで、個人が小さくなってしまった点に注目している。「あらゆる集団的信仰――根源的または派生的な形而上学的信仰にしろ、共産主義的信仰にしろ、社会主義的信仰にしろ、国民的信仰にしろ――から一斉に解放された私たちは今、空虚さを経験し、小さくなっている」というのだ。あるいは、「もはや敢えて自分の頭で考えることもなく模倣を繰り返す小人の群れと化している」という。

これは、精神分析でいう「超自我」の欠如という現象をもたらしている、とトッドは指摘する。いわば、良心に耳を傾け、自分の良心に問うことで、行動を律するというメカニズムそのものが機能不全に陥ってしまったことになる。その結果として、「無」ないし「虚無」の状態が生まれる。トッドのいうニヒリズムの誕生である。このとき、ニヒリズムは二つの次元を含んでいる。

第一は、物理的次元である。そこには、物や人間を破壊しようとする欲動があり、これは戦争を考える際に非常に役立つ。第二は、概念的次元だ。ニヒリズムは必ずや真理という概念そのものを破壊しようとし、世界を合理的に捉えることも禁じようとする傾向をもつというのだ。この二つの次元は、ある意味でもっとも一般的な「価値観の不在から生じる非道徳主義」という意味でのニヒリズムに通じている。

ニヒリズムの遍在

さらに、「ニヒリズムは、ヨーロッパにもアメリカにも存在し、西洋の全域に遍在している」、とトッドは書いている。もう少し個別にみると、個人主義的核家族型の人類学システムであるフランス、とくにイギリスとアメリカ――家族的枠組みの残滓すらない――において、ニヒリズムはもっとも完成した形で広がっているという。一方、直系家族・ゾンビ(ドイツと日本)あるいは共同体家族・ゾンビ(ロシア)の「痕跡」は、個人主義的核家族の「虚無」に比べると、まだ「何か」である、とトッドはのべている。そのうえで、改めて、トッドは、「「絶対核家族におけるプロテスタンティズム・ゼロ状態」というイギリス・アメリカ社会が、ニヒリズムの明白な舞台となっていることに何の驚きもない」とまで書いている。

欧州の死

ここまで書いてきても、なぜ米英、欧州において、ニヒリズムが遍在するようになったかはわからない。そこで、まず、欧州の事情をみてみよう。

トッドは、西ヨーロッパ最強国であるドイツの「道徳的かつ政治的な転落」がその他すべての国の転落と同時に起きたことに注目している。それは、「ユーロ共同体」に起因する。トッドはつぎのように記述している(184頁)。

「ヨーロッパのニヒリズムは、まず民衆と国民の否定という形で現れたが、それに伴い、ユーロの導入によってヨーロッパの末端に位置する産業基盤まで破壊した。さらに真の意味ではそもそも存在しない、また存在しえない[EUやユーロといった]「政治的オブジェ」を構築するに至った。」

これは、「ヨーロッパは、より高次な実体――多元的でポスト国民国家的でありながら何らかの実体も有する――を創造することで国家を超えられる」と信じた結果であった。そこに、「根本的な誤り」があったのである。つまり、欧州統合は、「国民の自発的溶解」という現象を誘発したのである。それは、アトム化した個人の寄せ集め、無気力な市民と無責任なエリートの単なる併存を招くことになる。

もちろん、ドイツは直系家族構造で、権威主義的かつ不平等だから、イギリスやフランスなどとは事情が異なる。ゆえに、大きな宗教やそれを受け継いだ政治イデオロギーが消滅した後も、ドイツには規律、労働、秩序といった精神面の慣習が持続している。ただし、その過程で、起きたドイツ統一を契機として、ドイツは「経済的効率性そのものへの執着」という特異な形での強迫観念が広がるのである。それは、ドイツを「生産する機械」へと誘う。別言すると、ドイツは2000年代以降、「活動的国民」であることをやめ、それと同時に、「ドイツはヨーロッパのなかで「無気力国民」としてますます力をつけていったのだ」、とトッドは指摘している。

「知られざる地政学」連載(86):「西洋の敗北」からみた地政学(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

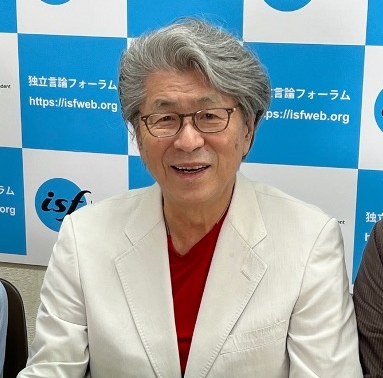

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)