第34回 検察が控訴審で訴因変更を請求

メディア批評&事件検証ISF独立言論フォーラム副編集長の私が今市事件の法廷に初めて足を運んだのが2017年10月18日から東京高裁の法廷で始まった控訴審(藤井敏明裁判長、田尻克已裁判官、大西直樹裁判官)だった。

朝日新聞のシニア記者である日光支局長として赴任したのが一審判決から約ひと月後のことで、事件を知ったのはその後のことだった。一審の判決文を私に見せた宇都宮総局の後輩たちが「事件に強い先輩が栃木に来たのも、何かの縁を感じる」と目の色を変えたことを昨日のことのように覚えている。

一審では証拠としての決め手に欠き、法廷に霧が立ち込め、捜査側の都合のいい録音・録画映像で犯人なのか、判断するという実に無謀な裁判が行われていた。法廷に霧がかかった状態で幕を閉じたからだ。それだけに控訴審にかける期待は大きかった。

私は朝日新聞東京本社の看板でもあった調査報道を主に手掛ける特別報道部の部長代理だった時からこの十数年間、筑波大学医学部の本田克也元教授のDNA型鑑定と不審死体の解剖にこだわる法医学者としての誠実な探求心をつぶさに見てきた。全国の多くの記者が経験したであろうが、本田元教授を訪ねても門前払いだし、彼とはなかなか会うことができない。マスコミには会おうとしない。

時代が、昭和から平成に移ると、何より、事件取材も捜査で扱う証拠そのものの主流が指紋からDNAに変わり、それを基本から理解するためには一から学習するしかなかった。そこで、当時国内では「DNA型鑑定の風雲児」としてマスコミの間では注目の的だった本田元教授を訪ねた。かつて警察、検察の間では、「捜査で困ったときの本田頼み」と言われていた法医学者だ。

Genetic engineering concept. Medical science. Scientific Laboratory.

初対面の時は、白衣姿の元教授に挨拶して名刺を渡したが、元教授の名刺すら頂けず、「大変な人物に遭遇したな」と心の中で思った。会話も続かず、しらけムードの中で、独り言のようにその時期に私が追いかけていた富山県の連続レイプ事件である冤罪「氷見事件」のことを話し始めた。すると本田元教授が突然「それってどこの、どんな事件だ?」と興味を示した。私が気をよくして説明すると「面白い人だな。携帯電話番号教えてくれ」ということになり、帰るころには意気投合してしまった。

その本田元教授が今市事件の被害女児である当時、栃木県の今市市(現日光市)立大沢小1年の吉田有希ちゃん(7歳)の遺体を解剖した。その結果、勝又拓哉被告(当時)の供述調書にあるように茨城県常陸大宮市の死体遺棄現場で被害女児をナイフで失血死させたとしていることについて、遺体の状況から犯行場所、日時が異なっていることが判明した。本田元教授は自らの解剖結果に基づいて一審の裁判員裁判で否定したのだ。

約1万体もの解剖を行った経験値から導き出した答えは「犯人であり得ない」とゆるぎない自信に満ち溢れていたのだ。ところが宇都宮地方裁判所は、本田元教授の見解を一蹴したのだ。警察、検察が法廷で見せた取り調べの都合のいい一部の映像が判決に影響したということは誰の目を見ても明らかだった。会見を行った裁判員たちがこぞって「映像を見なければ有罪にするか、無罪かは決めかねた」という言葉が裏付けていた。

さて、今回からは裁判の舞台が控訴審に移った。東京高裁での審理も波乱が起きそうな気配を感じずにはいられない。控訴審が始まって間もなくしてのことだ。

東京高裁の藤井敏裁判長が検察にいきなり「犯行現場と日時が特定されていない」と意表を突くような言葉を投げかけたのだ。裁判を傍聴するために、早朝から裁判所に並んでかろうじて入場できた私も正直、自分の耳を疑った。だって、一審で無期懲役だった勝又受刑者の判決内容では、犯行現場と犯行日時はきちんと明示されているではないか。

一審の判決文によると、05年12月2日午前4時ごろ、茨城県常陸大宮市の林道で、被害女児の胸をナイフで多数回刺し、失血死させたとする起訴内容通りに勝又被告の犯行と認定しているのだ。となると、東京高裁は殺害場所と日時に異を唱えたことになる。検察側は当然、控訴審でも殺害場所とその日時は既に判決で認められているとして、いわゆる「現場殺人」を貫く姿勢で臨んでいたと思われる。

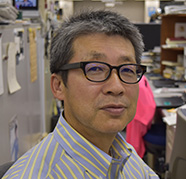

被害女児が遺体で見つかった茨城県常陸大宮市内山林で手を合わせる筑波大の本田克也元教授。一審では、この山林で殺害されたことになっていたが、控訴審では栃木県か茨城県か、その周辺へと検察が訴因変更をする。

しかし、藤井裁判長の犯行場所と殺害日時の特定の促しは一回だけでなく、その後毎回、裁判が閉廷する間際にチクリ、チクリと迫っていったのだ。

裁判所からたびたび打診をされても、返事しようとしなかった検察側の胸中は察することができる。その光景を毎回目の当たりにする私としては何かおかしいと気づかずにはいられない。というのも被害女児を解剖した本田元教授は犯行場所も日時も違うし、犯人像も男ではなく、女とみていた事を私は聞いていたから、裁判長の態度に、「これはもしかして……」と期待が膨らんだ。

私が予想した通り、裁判所は動いた。17年12月21日の公判の閉廷直後、藤井裁判長が「(殺害場所、日時について)立証することはほかにないのですね」とせかすように念を押した。すると、これまで返答を避けていた検察側があわてて、「検討します」と答えたのだ。

当時私は本田元教授の解剖所見で、犯行場所、日時については、すでに検察が描いたシナリオが崩れていると感じていたため、この検察の返事が起訴内容である訴因を何らかの形で変更するに違いないと確信していた。そしてその期待は、次回法廷開廷直近の三者会議が「訴因変更のXデー」と読み、その日の夕方が勝負だと踏んだ。カレンダーを横目に次回の三者会談の日時を弁護団に聞いた。

この読みは、ズバリ的中した。翌年の18年1月10日に検察が訴因変更を請求したことを他の報道機関に先駆けて1日早く翌日11日の第1社会面で報道した。この訴因変更こそが判決を左右すると判断したからだ。

梶山天

梶山天

独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。