アイアン・デーヴィス:グローバルな官民パートナーシップとは何か? ―主権国家を凌ぐグローバルな複合権力を解剖する(上)翻訳・解説:嶋崎史崇

国際政治

トピックス:グローバルな官民パートナーシップ、政府、プロパガンダ、ステークホルダー資本主義、グレート・リセット

※この記事は、「クリエイティブ・コモンズ」記事Iain Davis: What Is the Global Public-Private Partnership?(2021年10月6日)を、嶋崎史崇がグーグル自動翻訳を活用して翻訳したものです。副題は嶋崎がつけました。

https://iaindavis.com/what-is-the-global-public-private-partnership/

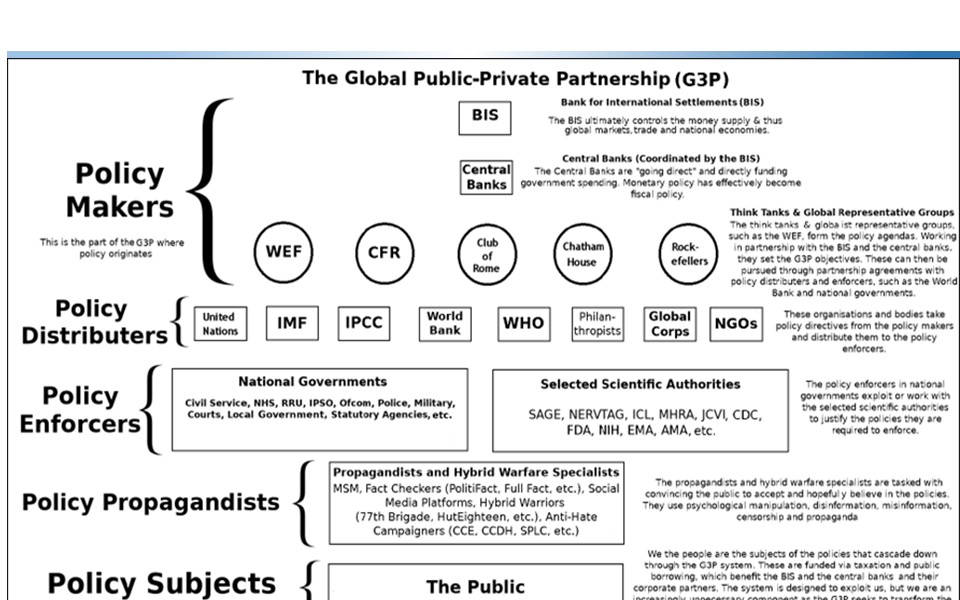

グローバル官民パートナーシップ (G3P) は、ステークホルダー資本家とそのパートナーの世界規模のネットワークである。このステークホルダーたち(資本家とそのパートナー)の集団は、グローバル企業(中央銀行を含む)、慈善財団(数十億ドル規模の慈善家)、政策シンクタンク、政府(およびその機関)、非政府組織、選ばれた学術機関や科学機関、世界的な慈善団体、労働組合、その他の選ばれた「思想的リーダー」で構成されている。

G3Pはグローバルな金融と世界の経済を支配している。G3Pは(グローバルな統治を通じて)世界、国家、そして地域の政策を策定し、G3P内の“パートナー”でもある主流メディア(MSM)企業を利用して、それらの政策を推進する。

これらの政策は、多くの場合、シンクタンクによって策定され、その後、G3Pのパートナーでもある政府によって採択される。政府とは、G3Pのグローバルな統治を明確な政策、立法、そして法律へと転換していく過程だ。

現在のウェストファリア国家主権モデルの下では、ある国の政府が他国の法律や立法を制定することはできない。しかし、グローバルな統治を通じて、G3Pは世界レベルで政策イニシアチブを創出し、それが各国の人々に波及する。これは通常、IMFやIPCCなどの政策提言機関を介して行われ、各国政府は勧告された政策を施行する。

政策の方向性は、諸々の問題の公認された定義と、それらの予め指示された解決策によって、国際的に定められる。ひとたびG3Pが国際的に合意を執行すると、政策の枠組みが設定される。その後、G3Pのステークホルダーパートナーは協力し、望ましい政策が策定、実施、そして執行されるよう努める。これが、よく引用される「国際的な取り決めに基づくシステム」である。

このように、G3Pは立法に頼ることなく、多くの国を同時に統制している。これには、G3P(権威主義的な位階秩序)の最高位パートナーによる決定に対する法的な異議申し立てが極めて困難になる、という追加の利点もある。

G3Pは伝統的に公衆衛生の文脈で、特に世界保健機関(WHO)などの国連機関の文書を含む国連文書において言及されている。WHOの2005年の文書「健康のためのつながり」(Connecting For Health)は、ミレニアム開発目標が世界の保健にとって何を意味するかに注意しつつ、新たなG3Pを明らかにした。

訳注:原文ではWHOにデーヴィス氏自身の記事を参照するリンクがついているが、リンク切れになっている。

「これらの変化は、政府の役割に関する期待が見直された世界で起こった。つまり、公共部門には、課題に対処するための財政的資源も制度的資源も不足しており、公的資源と民間資源の融合が必要であるということだ。[…] 安全と協力のグローバル文化の構築は不可欠だ。[…] グローバルな保健インフラの基盤の端緒は既に整っている。政策立案者が主導するか否かにかかわらず、情報通信技術は保健分野における変革の機会を切り開いてきた。[…] 政府は、上述のことを可能にする環境を整備し、公平性、アクセス、技術革新に投資することができる」

政府の役割の見直しは、もはや政府が主導権を握っていないことを意味した。従来の政策立案者はもはや政策立案を行わず、その他のG3Pパートナーが政策を立案していた。各国政府は、国民への課税と政府債務の増加によって、G3Pために適切な環境整備に差し向けられた。

これはG3Pのシニアパートナーに対する債務である。彼らは債権者であるだけでなく、融資の受益者でもある。彼らは、滑稽なほど誤った名称である「公共投資」を利用して、自らとG3Pのより広範なステークホルダーのために市場を創出する。

2000年2月、ジョージ・グローバル保健研究所の研究者であるケント・ビュース氏とギル・ウォルト氏は、G3P概念の発展に関する公式の歴史を執筆した。彼らは、G3Pは国連プロジェクト全体に対する失望感の高まりと、グローバル企業が政策の実現において、ますます重要な役割を担うようになるという認識の台頭への反応であった、と示唆している。これは、1970年代に初めて普及したステークホルダー資本主義概念の発展と相関している。

訳注:原文ではジョージ・グローバル保健研究所にデーヴィス自身の記事へのリンクが張ってあるが、リンク切れになっている。

ブーゼ氏とウォルト氏は、G3Pがいかにして新しい種類の企業の参加を促進するように設計されているかを説明した。これらの企業は、自らのかつての破壊的なビジネス慣行の愚かさを認識していた。彼らは自らの過ちを認め、修正する覚悟ができていた。そして、政府と連携して地球規模の問題を解決することで、目標を達成しようと決意した。これらの実存的脅威は、G3Pと、それが選抜し資金提供した科学者、学術関係者、エコノミストらによって定義された。

2人の研究者は、1998年に当時の国連事務総長コフィー・アナン氏が世界経済フォーラムのダボス会議で行った重要な演説が、G3Pに基づく世界統治モデルへの移行を示すものだと指摘した。

「前回ダボスで会合を開いて以来、国連は変貌を遂げた。私はこれを『静かな革命』と表現したが、国連は抜本的な改革を遂げた。[…] 根本的な変化が起こった。かつて国連は政府だけを相手にしていた。しかし今や、政府、国際機関、経済界、そして市民社会を含むパートナーシップなしには、平和と繁栄は達成できないことが分かっている。[…] 国連の活動は、世界のビジネスを巻き込んでいる」

ビューズ氏とウォルト氏は、この変化は新たな類型の責任あるグローバル資本主義の到来を意味する、と主張した。しかし、後述するように、企業はこの取り決め(arrangement)をそのように捉えていなかった。実際、ビューズ氏とウォルト氏は、G3Pが銀行、産業、金融、商業の世界的巨人にとって、なぜこれほど魅力的な展望であったのかを認識していた。

「グローバル化におけるイデオロギーと傾向の変化は、より緊密なグローバルな統治の必要性を浮き彫りにしており、これは民間部門と公共部門双方にとっての課題だ。G3Pへの支持の少なくとも一部は、こうした認識と、グローバルな規制上の意思決定過程に参加したいという民間部門側の願望に起因している、と私達は提案する」

利益相反は明白だ。グローバル企業が、利益よりも人道的・環境的大義を優先することへと自らを拘束していると、私たちはただ疑うことなく受け入れることが求められている。G3P主導のグローバル統治システムは、何らかの形で、私たちにとって有益であると想定されている。

これを信じるには、相当な純朴さが必要だ。G3Pのステークホルダー企業の多くは、犯した罪で有罪判決を受けたり、公に責任を問われたりしている。これには戦争犯罪も含まれる。これらの「パートナーたち」が世界的な政策、規制、そして支出の優先順位を事実上決定すべきだという、政治家階級の一見受動的な合意は、幼稚な軽信のように思える。

この純朴さは、それ自体が茶番劇である。多くの学術関係者、エコノミスト、歴史家、研究者が指摘しているように、企業の影響力、ひいては政治システムにおける支配力は、何世代にもわたって増大してきた。選挙で選ばれた政治家は、長らくこの配置(arrangement)において、劣勢なパートナーに過ぎなかった。

G3Pの登場により、私たちはこの関係を公式化し、結束力のある世界秩序を創り出した過程の誕生を目撃した。政治家たちは台本を書いたのではなく、それ以来ずっとその台本に従ってきたのだ。

グローバルな文脈において、「政府」(government)と「統治」(governance)の違いを理解することが重要だ。政府は、おそらく疑似民主的な委任を通じて、政策を策定し、法律を制定する権利を主張する。

西側諸国の自称代議制民主主義国は、実際には民主主義では全くなく、選出された代表者が行政府を構成し、行政府が法案を提出し、最終的に制定するという国家統治モデルを実践している。例えば英国では、これは議会の過程を通じて実現されている。

おそらく、国際的な規模で、この形態の国家政府に最も近いのは、国連総会だろう。総会は民主的な説明責任を主張するという要求は弱く、加盟国を拘束するものではないものの、後に国際司法裁判所によって適用され、国際法となる可能性のある「新たな原則」を生み出す決議を採択することができる。

しかし、これは真の世界「政府」とは言えない。国連には法律を布告したり、や法律を定式化(forumulate)したりする権限がない。国連の「原則」が法律となる唯一の方法は、司法判断によるものだ。裁判によらない(non-judicial)法律制定権は政府に留保されているが、その立法権は自国の国境内に限定されている。

国家間の緊張関係がしばしば生じるため、世界政府は非現実的になりつつある。国連決議の非拘束性と、地政学的・経済的優位性をめぐる国際的な駆け引きを考えると、現状では世界政府と呼べるものは存在しない。

国民的・文化的アイデンティティーという追加の考慮事項もあります。ほとんどの人々は、遠く離れた、選挙で選ばれていない世界政府を受け入れる準備ができていない。人々は一般的に、自国が主権を持つことを望んでいる。人々は、連邦政府の議員が、有権者に対してより多くの民主的な説明責任を負うことを望んでいるのであって、より少ない説明責任を望んでいるのではない。

※訳注:連邦政府は、米国の場合が念頭におかれていると思われる。日本であれば、日本国政府になるだろう。

G3Pは確かに世界政府を運営したいと考えているが、公然とした力でそのような体制を押し付けることは彼らの能力を超えている。そのため、彼らは欺瞞やプロパガンダといった他の手段を用いて、グローバルな統治という概念を推進してきた。

カーター政権の元顧問であり、三極委員会の創設者でもあったズビグニュー・ブレジンスキーは、このアプローチをより容易に実現する方法を理解していた。1970年に出版された著書『二つの時代の狭間:テクネトロニック時代における米国の役割』の中で、彼は次のように述べている。

「先進国共同体の形成という目標は世界政府の設立という目標ほど野心的ではないが、より達成可能なものである」

過去30年間、グローバルな統治の概念が進化するにつれ、数多くのG3Pが形成されるのがみられた。大きな転換点となったのは、世界経済フォーラム(WEF)によるマルチステークホルダーによる統治の概観だ。2010年に出版された『万人のビジネス:より相互依存的な世界における国際協力の強化』(Everybody’s Business: Strengthening International Cooperation in a More Interdependent World)において、WEFはG3Pのステークホルダーによるグローバルな統治の形態の諸々の要素を概説した。

グローバル・アジェンダ評議会は、私たちの存在のほぼあらゆる側面を網羅する政策を審議し、提言するために設立された。世界経済フォーラムは、社会のあらゆる側面に対応するグローバルな統治機関を創設した。価値観、安全保障、公衆衛生、福祉、商品・サービスの消費、水の入手、食料安全保障、犯罪、権利、持続可能な開発、グローバルな経済・金融・通貨システムなど、触れられなかったものは何もないほどだ。

WEFのクラウス・シュワブ会長は、グローバル・ガバナンスの目的を次のように明確に述べた。

「私たちの目的は、国際機関や国際協定を、現代の課題にどのように適応させるべきかについて、すべてのステークホルダーの間で、戦略的思考プロセスを促進することだ。世界の主導的な権威者たちは、学際的かつ多様なステークホルダーからなるグローバル・アジェンダ評議会において、国際協力の中の隔たりや欠陥を特定し、改善のための具体的な提案を策定する作業に取り組んできた。[…]これらの議論は、2009年のWEF地域サミット、そしてダボス=クロスタースで開催されたWEFの2010年の年次総会でも行われた。そこでは多くの新たな提案が大臣、CEO、NGOや労働組合の代表、主導的な学者、そしてダボス・コミュニティのその他のメンバーとともに検討された。グローバルな再構築の過程(Global Redesign process)は、数多くの優れた政策アイデアや連携の機会を生み出すための非公式な実験室、あるいは市場を提供してきた。[…] 私たちは、国際的統治に関する議論を拡大し、[…] 国際システムに蓄積されてきたあらゆるリスクに対し、より予防的かつ協調的な行動をとることを目指してきた」

2010年までに、WEFはグローバルな再構築と名付けた過程を開始した。そこでWEFは、国際的な課題を定義し、解決策を提案した。G3Pにとって幸運なことに、これらの提案はより広範な統制と、パートナーシップの機会を意味した。WEFは、この国際的な統治の拡大の先頭に立とうとした。

一例を挙げよう。2019年、英国政府は将来のビジネス、経済、産業規制の策定に取り組むために、WEFとの連携協定を発表した。英国政府は、グローバル企業によって設定された規制環境を支持することを約束した。それらグローバル企業は、自分たちが設計したのと同じ規制によって、規制されるであろう。

WEFは選挙によるいかなる権限も持たない。私たちの誰も、その判断に影響を与えたり、疑問を呈したりする機会すらない。それでもWEFは、民主的に選出されたとされる政府や、G3Pの他のステークホルダーと協力し、私たちが暮らす惑星を再設計しようと働いている。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

嶋崎史崇

嶋崎史崇

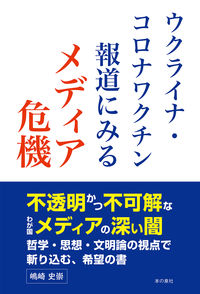

独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki