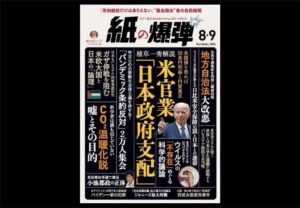

「知られざる地政学」連載(107):「国家資本主義」への傾斜がもたらす「政治化」の拡大(下)

国際「知られざる地政学」連載(107):「国家資本主義」への傾斜がもたらす「政治化」の拡大(上)はこちら

産業のコメ、半導体を守りたい米国

半導体産業をめぐって、トランプは、エヌヴィディア(Nvidia)とアドヴァンスト・マイクロ・ディヴァイセズ(AMD)が中国の売上高の15%を米国政府に支払う見返りとして、AIチップの中国への輸出禁止を解除した。トランプ政権は4月、安全保障上のリスクを理由に中国へのH20チップの販売を停止したが、北京との再度の貿易協議を目前に控えた7月、決定の撤回を発表した。H20は、バイデン政権が2022年から中国へのAIチップの販売を規制した後、Nvidiaによる中国への販売を許可した最後のAIチップだったが、H20は「古いチップ」であり、中国の能力を向上させるものではないとのNvidiaの説得によってトランプ政権は禁輸措置を撤廃することにした。ただし、その見返りとして、中国の売上高の15%が政府に支払われることになった。とはいえ、これは輸出税とみなすこともできる。そうなると、今回の取引は、輸出に対する課税を禁止する憲法に違反する可能性がある。米国憲法は輸出税を全面的に禁じている。

安全保障名目で何でもやるトランプ政権

こうしてみると、米国の安全保障を名目にすれば、「何でもあり」というのがトランプ政権の本性であるかのように思えてくる。思い出されるのは、日本製鉄株式会社およびその完全子会社である Nippon Steel North America, Inc.と、USスチールが、 6 月 18 日、パートナーシップが成立したと発表したことである。この際、トランプは、政府の影響力を維持するための「黄金株」(ゴールデンシェア)条項を要求した。これは、大統領に取締役を任命する権限を与え、国内の鉄鋼生産と海外生産者との競争に影響を与える会社の決定に発言権をもたせるもので、トランプ大統領、もしくはトランプ大統領が指名する人物が、大統領である間はその決定権を管理する。しかし、他のだれかが大統領になると、その権限は財務省と商務省に戻るという(AP通信を参照)。

連邦政府による民間企業への介入はまだある。国防総省と米ネバダ州に本社を置くMPマテリアルズは7月10日、官民パートナーシップを締結したことを発表した。国防総省による数十億ドル規模の投資パッケージと長期的なコミットメントを受け、MPマテリアルズは防衛・商業顧客双方に対応するため、近く選定される国内第2の磁石製造施設を建設する。さらに、国防総省は、①MPマテリアルズのネオジム・プラセオジム(NdPr)製品に対し、1キログラムあたり110ドルの価格下限保証を定める10年契約を締結した、②10年間、国防総省は建設される施設で生産される磁石の100%を防衛・商業顧客が購入することを保証し、利益を共有する、③MPマテリアルズの普通株に転換可能な新発行優先株シリーズ4億ドル分(15%)、ならびに追加普通株購入権(ワラント)を取得する――ことなどに合意した。

とくに、①は、価格保証をするものであり、ネオジム・プラセオジムなどのレアアース製品について、最低でも最近の市場価格の2倍で、10年間にわたり買い取ることを保証したことを意味している。ゆえに、「自由市場の国(と思われている)米国の採掘場の片隅で、準価格統制がはじまっているのだ」と指摘することも可能だ。

さらに、2025年2月3日付大統領令14196号「米国ソヴリン・ウェルス・ファンド(SWF)設立計画」によって、国富の管理を最大化する目的のため、「連邦政府が政府系ファンドを設立し、財政の持続可能性を促進し、米国の家庭や中小企業の税負担を軽減し、将来世代のための経済的保障を確立し、米国の経済的および戦略的リーダーシップを国際的に促進する」方針が第一項で示された。つまり、ブレマーの見解からみると、米国は国家資本主義にかなり傾きつつあることになる。

大統領令によると、「財務長官と商務長官は、大統領補佐官(経済政策担当)と緊密に連携し、本命令の第一項と整合性のある政府系ファンドの設立計画を策定する」と定められている。財務長官と商務長官は共同で、「90日以内にこの計画を大統領に提出しなければならない」。

なお、ホワイトハウスの発表した「ファクトシート」によると、米国はすでに、長期的な富の創出に向けて政府系ファンドを通じて投資できる、価値の高い資産を巨額に保有している。その金額については、「連邦政府は5.7兆ドルの資産を直接保有している」という。間接的には、天然資源の埋蔵量を含め、連邦政府ははるかに大きな資産価値を保有している、と記されている。

米国政府と企業干渉

米国の場合、1930年代のニューディール政策の遺産であるテネシー川流域開発公社(海外の国営企業をモデルにした連邦政府所有の電力公社)や、2008-2009年の金融危機に対応した一時的な救済プログラムを除けば、連邦政府レベルで民間企業の所有権を取得する事例は稀だった。

それでも、2009年、バラク・オバマ大統領の下、政府はGMの60%の株式を取得したことがある(その後、政府は株式を売却した)。つまり、長い歴史をみると、トランプがやっているいまの政策が極端に異例というわけではない。

さらに、別の国に目を転じると、政府が主要企業の株式の一部を所有したり、支配下に置いたりしているケースはたくさんある。ノルウェー、スウェーデン、ドイツ、フランス、イタリアなどの欧州諸国では、政府が航空会社、鉄道、通信会社、自動車メーカー、防衛企業など重要企業の全部または一部を所有・支配している。ここでは、8月28日付の「ワシントンポスト」がまとめたフランス、台湾、ノルウェーの状況について紹介しよう。

【フランス】

ニューヨークに拠点を置く進歩的なシンクタンク、ルーズベルト研究所による2025年の世界産業政策分析によれば、過去10年間でフランス政府は西欧諸国のほぼ全てを上回るペースで国家経済における支配的立場を拡大してきた。2013年に「新産業フランス」と称された経済戦略は、同国の産業政策を定義づけるいくつかのマイルストーンを概説しており、その中には先進的製造業とデジタル技術セクターの変革に向けた20億ドル以上の政府補助金が含まれている。

フランス政府は、エアバス社の11%株やエールフランス・KLMの約30%株を含む、複数の航空宇宙防衛・民間航空企業に少数株主として出資している。さらに、フランス電力公社(Éléctricité de France)などの公益事業会社や、パリ水道公社(Eau de Paris)などの自治体事業者を管理する企業の完全所有権も取得している。

フランス政府はまた、戦略的資産に対する国家所有権を確保するため、国内企業の単一株式を購入できる「ゴールデンシェア制度」を活用している。これはトランプ大統領がUSスチール買収で用いた手法と同じである。1986年以降、政府はこの制度を用いて望ましくない取引や企業買収を阻止してきた。2023年には、米企業がフランスの原子力部品供給会社セゴーとヴェランSASを買収しようとする動きを政府が阻止した。

【台湾】

台湾政府は17の国有企業を通じて国家経済に影響力を行使している。強力な産業政策を採用した多くの国と同様、台湾は台湾電力や台湾水務などの主要公益事業体を完全支配下に置き、台湾最大の石油生産企業である中華石油公司などの戦略的資産において過半数の株式を保有している。

政府が保有する資産の中でもっとも価値が高いと言えるのは、台湾最大の企業であり世界有数の半導体メーカーである台湾積体電路製造(TSMC)への出資持分である。台湾政府は当初、TSMC創業者である張忠謀に対し、国家発展基金(政府系投資機関でソヴリン・ウェルス・ファンド[SWF]と同様の機能をもつ)を通じて7000万ドルの投資を行い、半導体メーカーの設立を支援した。5月には賴清徳総統が、台湾の数千億ドル規模の外貨準備を管理するSWFの正式設立計画を発表した。

【ノルウェー】

ノルウェーには300以上の国有企業があり、鉱業とエネルギー部門を統合的に管理している。ノルウェー政府は支配的持分を活用し、豊富な石油・ガス資源の開発を主導するとともに、 充実した公共サービスを資金面で支えてきた。ノルウェーはまた、資源収入を原資とする1.79兆ドルの政府系ファンドを管理しており、世界の上場企業の平均1.5%の株式を保有しているが、国内には投資していない。

スウェーデン、ドイツ、イタリアはいずれも、エネルギー、防衛、不動産などの重要公共資産に対するノルウェーの管理をある程度模倣した産業戦略を採用している。米国政府は歴史的にこの種の産業政策に関与せず、代わりにバイデン政権が2022年に制定したインフレ抑制法のような税制優遇策を選択してきた。同法は7000億ドル以上の政府融資とエネルギー部門への税還付を通じて開発を促進するよう設計されていた。トランプ氏は就任2日目に全連邦機関に対しIRA資金の支出停止を命じ、その後エネルギー省の補助金プログラムを監督する主要部門を解体した。

レーガノミクスの功罪

ここまで説明してきた国家資本主義的傾向を世界全体として理解するにはどうしたらいいのだろうか。そのためには、これまでの経済政策の変遷について知る必要がある。この問題を考察するには、ハンガリー系アメリカ人の経済史家ジョン・コムロスが2018年10月に公表した論文「レーガノミクス:歴史の分水嶺」が参考になる。

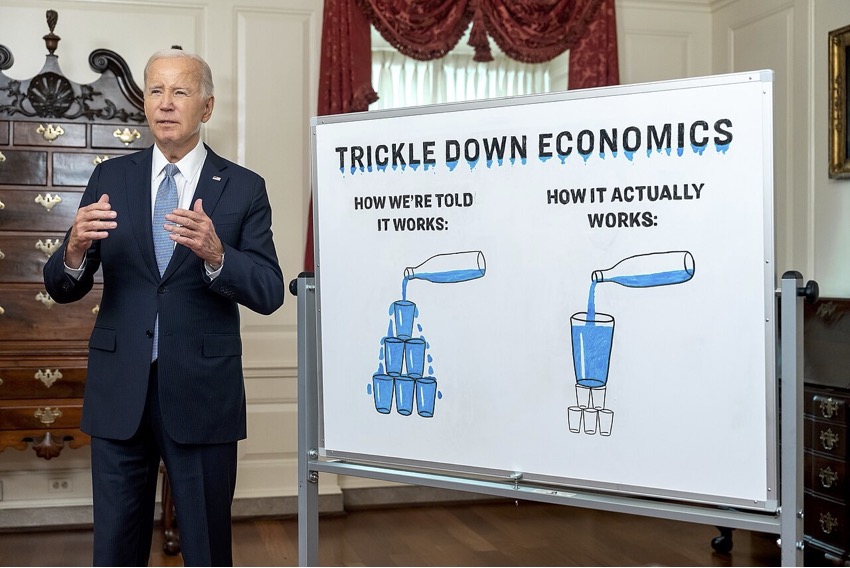

論文では、レーガノミクスをレーガンが打ち出した経済的自由政策とし、「トリクルダウン経済学」(trickle-down economics)と同一視している。トリクルダウンとは、「徐々にあふれ落ちる」を意味している。ゆえに、下の写真の左にあるように、富裕層や大企業への支援政策が経済活動を活性化させ、それらの富の「おこぼれ」が低所得層に徐々にもたらされることで、国民全体の利益となる」という経済理論だ。しかし、実際には、富裕層や大企業ばかりに富が集中し、格差が拡大したとジョー・バイデン大統領(当時)は主張し、この経済理論を批判したわけである。

(出所)The White House – P20230816AS-1109, パブリック・ドメイン,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138804247 による

レーガノミクスは「サプライサイド経済学の未開拓の原則を用い、過剰規制と過剰課税の桎梏を打ち破ることを意味していた」、とコムロスは指摘する。具体的には、「貯蓄性向の高い人々、つまりたまたま金持ちである人々に所得を再分配し、彼らの高揚感や倹約が何らかの形で経済成長を促すことを期待する」というものであった(Rothschild, Emma, “The Philosophy of Reaganism,” The New York Review of Books, April 15, 1982)。

しかし、この提案はむしろ、福祉受給者から労働者や投資家への再分配という言葉で表現されていた。賃金労働者と生活保護受給者の間の所得分配を是正するために、税金と政府支出を大幅に削減すべきだというメッセージが喧伝され、有権者が非常に好意的に受け取ったのである。だが、実際には、レーガノミクスを支えた経済的自由政策やサプライサイド経済学の提示したビジョンはたしかな証拠よりも、むしろ信仰に基づいて構想されたものであった(Galbraith, John K., “Recession Economics,” The New York Review of Books, February 4, 1982)。

七つの負の遺産

論文は、レーガノミクスがもたらした七つの負の遺産を紹介している。

第一は、所得分配の最上位層への恒久的な減税に基づく格差の急激な拡大であった。第二は、第一の遺産の結果として、中産階級の「空洞化」(hollowing out)が始まったことである。第三の負の遺産は、労働者と消費者を犠牲にした企業優遇の規制である。第四は、政府支出の赤字財政を常態化するまで合法化したことである。第五は、政府への蔑視である。政府は疑惑の目でみられるべきであり、「政府には主要な問題を解決する能力はない」という支配的なイデオロギーを育み、正当化した(注1)。第六に、超富裕層による税金の大盤振る舞いは、不平等と中産階級の空洞化を招いただけでなく、寡頭政治の台頭を招き、(裁判所の助けもあって)政治体制の金権政治(plutocracy)への変質がはじまった。第七は、レーガンがブルーカラー労働者を軽視したことである。

論文は、2017年1月にトランプが大統領に就任しスタートとした第一期トランプ政権下で公表されたものである。ゆえに、トランプ政権の誕生の背後に、レーガノミクスの負の遺産があると指摘している。「資本家の最も暗い魂」(Rothschild, 1982)を解き放ったレーガン政権の有害な政策、すなわちレーガノミクスからはじまった「悪夢への道」において怒りに震える人々を取り込むことにトランプは成功したのだ。

このとき、絶望が強大な政治的力にまで拡大しており、それゆえ、「3分の1世紀にわたる三つの共和党政権と二つの民主党政権による約束の失敗と穏健な怠慢の後、もたざる者たちは、強者だけが国家という船の進路を変えられると信じるようになった」、と論文は指摘している。

トランプの所業

それでは、第二期トランプ政権の経済政策はどのように理解されるべきなのだろうか。よく知られているように、トランプは、かつてレーガンを「生涯で最高の大統領」と称し、「アメリカを再び偉大に」というスローガンを借用した。大統領執務室の壁には、レーガンの肖像画が掛かっている(下の写真)。しかし実際には、レーガンが自由主義経済を推進したというのは大間違いだ。たとえば、レーガンは1987年、日本の半導体に関税100%を課した。東京が米国製メモリーチップの追加購入合意を破ったと非難した後である。さらに、日本製オートバイに45%の関税を導入し、日本が自動車の対米輸出を自主規制する合意も取りつけた。この政策のどこが自由主義的だと言えようか。

大統領執務室のドナルド・トランプ大統領の背後に掲げられたロナルド・レーガン大統領の肖像画 (ディメトリアス・フリーマン/ワシントン・ポスト紙)

(出所)https://www.washingtonpost.com/business/2025/08/27/trump-reagan-intel-government-private-companies/

8月27日付の「ワシントンポスト」は、「レーガノミクスの死:トランプは長年の共和党の経済ドクトリンを打ち破る」という記事を配信した。「フィナンシャル・タイムズ」でホワイトカラー犯罪を担当するデヴィッド・J・リンチなる人物が書いた記事である。リンチは、トランプが伝統的なレーガノミクスと合致する政策をこれまで推進してきたし、看板法案「ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル」は、鉱物・木材開発を制限する規制を緩和し、減税を実現した、と書いている。

それでも、本稿の前半で紹介した最近のトランプ政権に経済政策を前提にして、リンチは、「レーガンの自由市場主義から逸脱したトランプのリストは増えつづけている」と指摘している。さらに、「トランプのレーガニズムからの逸脱は、国有化問題にとどまらず、税制や中央銀行との関係にもおよんでいる」という。つまり、リンチに言わせると、トランプはレーガノミクスに死をもたらそうとしているというわけだ。

しかし、リンチの主張は間違っている。なぜなら、レーガノミクスは完全に間違った経済政策であり、もしトランプがレーガノミクスに死をもたらすのであれば、それはむしろ良い政策ということになるからだ。

本当の問題は、第二期トランプ政権の経済政策が公平・公正性を担保するための諸制度・規制を破壊し、競争的自由市場を歪め、国家のもつ合理的暴力装置を駆使した力による金権政治に陥っている点にある。国家資本主義に傾くことで、特定の金持ちの利益に沿った政策がさまざまな分野で脅迫や恫喝のもとに実施されるようになっている。いわば、トランプと親密な関係を築いた寡頭資本家(オリガルヒ)が国家権力を笠に着て権威主義的に市場でふるまうことが可能となり、それは長期的な成長戦略などを毀損してしまうのだ。

なぜなら、科学にしてもテクノロジーにしても、国家資本主義はさまざまな分野における「政治化」をもたらし、一部の富裕層(オリガルヒ)のために公的政策が恣意的に歪められてしまうからだ。人類全体にとって有益な長期戦略のもとに国家の資金を投入するといった発想自体が崩れてしまいかねないのである。

別言すると、第二期トランプ政権の経済政策は、レーガノミクスの負の遺産を踏襲するものであり、米国や米国人をさらなる悪夢へ陥れることになるだろう。しかも、いまだに覇権国である米国が衰退へと向かうことで、覇権国の支配・統治に屈してきた国々もまた、このままでは米国と同じ道をたどりかねない。絶望の時代の到来なのである。

【注】

(注1) なお、私はこの視線は正しいと考えている。日本のように、上意下達が長くつづいてきた国では、「おかみ意識」がいまなお根強く存在する。だが、私に言わせれば、官僚は総じて不勉強である。そもそも世界の動向についても認識が甘い(たとえば、この100回以上つづく連載に匹敵する洞察力をもった官僚が日本にいるだろうか)。政治家や学者も勉強不足である。こんな連中が主張したり判断したりすることに従うこと自体が日本や日本人を奈落の底に招いている。こうした「哀しい現実」に目を背け、皮相で浅薄な報道をつづけているオールドメディアもまた歯牙にもかけがたい存在にすぎない。そう、日本もまた絶望の淵にある。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)