【櫻井ジャーナル】2025.09.14XML: 第2次世界大戦中から続くウクライナのナチズム人脈

国際政治ウクライナの現体制は崩壊寸前にある。事実上、崩壊している体制をイギリスやフランスなどのヨーロッパ諸国が動かしている、つまりゾンビ状態だとも言える。

その体制は2014年2月22日にビクトル・ヤヌコビッチ政権を倒して成立した。クーデターを仕掛けたのはアメリカのバラク・オバマ政権で、ネオ・ナチ(ナチズムの継承者)が手先として利用されている。例えば、ポーランドでの報道によると、2013年9月にポーランド外務省がウクライナのネオ・ナチ86人を大学の交換留学生として招待、ワルシャワ郊外にある警察の訓練センターで4週間にわたって暴動の訓練をしたという。

ウクライナを含む中部から東部にかけてのヨーロッパには第2次世界大戦中、ナチ党に支配されたドイツと手を組んだ集団が存在した。ウクライナにおけるそうしたのはOUN(ウクライナ民族主義者機構)。指導者のイェブヘーン・コノバーレツィが1938年5月暗殺された後、アンドレイ・メルニクが引き継ぐのだが、新指導者は穏健すぎると反発するメンバーが向かった先にはステパン・バンデラがいた。そして誕生したのがOUN-Bだ。

バンデラはイギリスの対外情報機関MI6のフィンランド支局長だったハリー・カーがソ連情報を得るために雇う。現在のウクライナに大きな影響力を持っているネオ・ナチはこのバンデラを信奉している。

ドイツの敗北が決定的になっていた1943年春、OUN-BはUPA(ウクライナ反乱軍)として活動を開始、その年の11月には「反ボルシェビキ戦線」を設立した。摘発の対象になっていたはずのOUNやUPAの幹部だが、その半数近くがウクライナの地方警察やナチスの親衛隊、あるいはドイツを後ろ盾とする機関に雇われていたと考えられている。(Grzegorz Rossolinski-Liebe, “Stepan Bandera,” ibidem-Verlag, 2014)

第2次世界大戦が勃発する直前、ウクライナにはヨーロッパで最大級のユダヤ人共同体が存在、その人数は約270万人に達していたと言われているのだが、1941年にドイツ軍がキエフを占領すると、ユダヤ人やロマを含む「望まざる者たち」約3万4000人がバビ・ヤール渓谷へ連行され、銃殺されている。大戦中、そこで殺された人数は最大10万人。この虐殺に現地のウクライナ人が協力したとも言われている。

その間、UPAは「民族浄化」に乗り出し、ユダヤ人やポーランド人の殺戮を始める。その方法は残虐で、妊婦の腹を引き裂いて胎児や内蔵を取り出し、脅しのために灌木に引っかけるといったことさえしていたという。1943年から45年の間にOUN-BとUPAが殺したポーランド人は7万人から10万人と言われている(Grzegorz Rossolinski-Liebe, “Stepan Bandera,” ibidem-Verlag, 2014)

大戦後の1946年4月に反ボルシェビキ戦線はABN(反ボルシェビキ国家連合)になり、APACL(アジア人民反共連盟、後にアジア太平洋反共連盟に改名)と一体化してWACL(世界反共連盟。1991年にWLFD/世界自由民主主義連盟へ名称変更)の母体になった。

この頃、MI6は反ソ連組織の勢力拡大を図る。1947年7月にインテルマリウム(中央ヨーロッパにカトリック帝国を建国しようとしていた)とABNを連合させ、9月にはポーランドのプロメテウス同盟も合流させた。翌年の後半、新装ABNはステツコを中心として活動を開始する。

APACLは1954年に韓国で創設されたが、その際に中心的な役割を果たしたのは台湾の蒋介石や韓国の李承晩。日本からは児玉誉士夫や笹川良一が参加、日本支部を設置する際には岸信介が推進役になった。同じ頃、「世界基督教統一神霊協会(統一教会)」なる団体も韓国で設立された。後に「世界平和統一家庭連合」と名乗ることになる。

当初、WACLの主導権はAPACL系の人脈が握っていたが、1970年代になるとCAL(ラテン・アメリカ反共同盟)が実権を握る。ラテン・アメリカは第2次世界大戦後にアメリカやローマ教皇庁の支援でナチスの幹部や協力者が逃げ込んだ場所。そこでヨーロッパのナチス人脈との結びつきが強く、中でもイタリアの反コミュニスト人脈との関係は深い。必然的に、そうした人脈を利用してアメリカやイギリスの情報機関が編成した「NATOの秘密部隊」ともつながる。

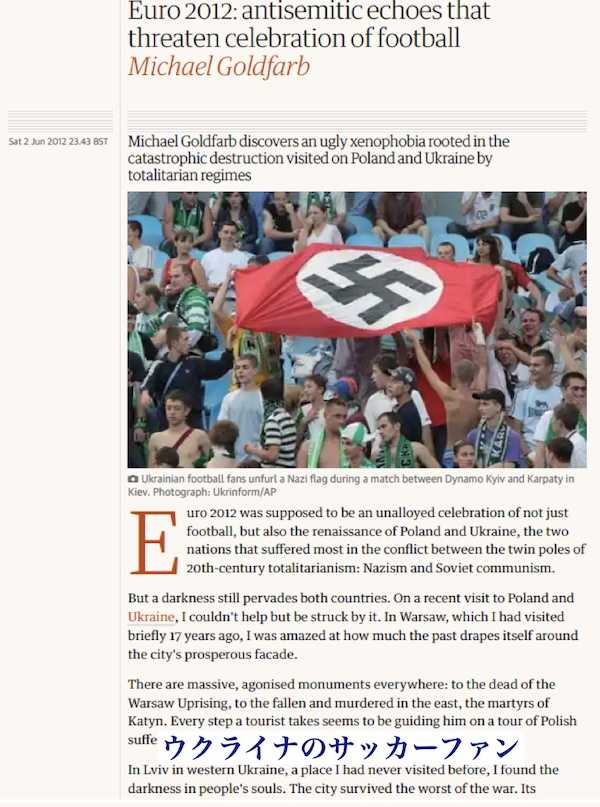

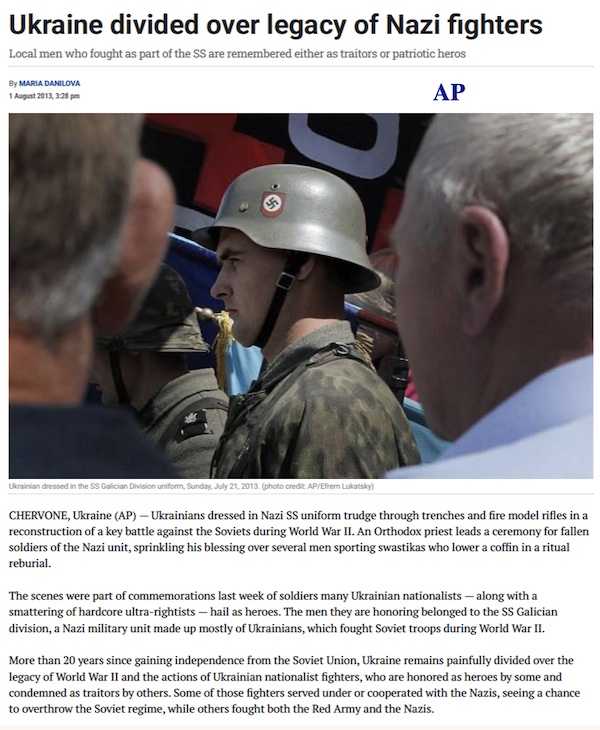

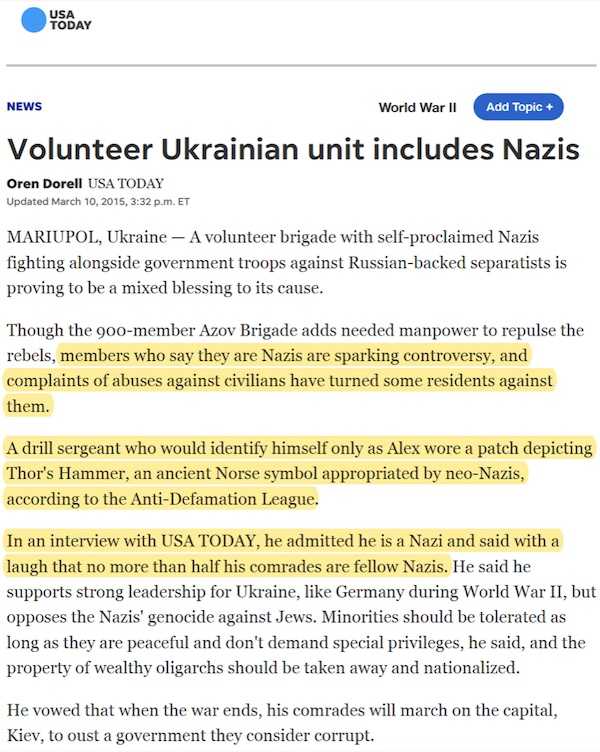

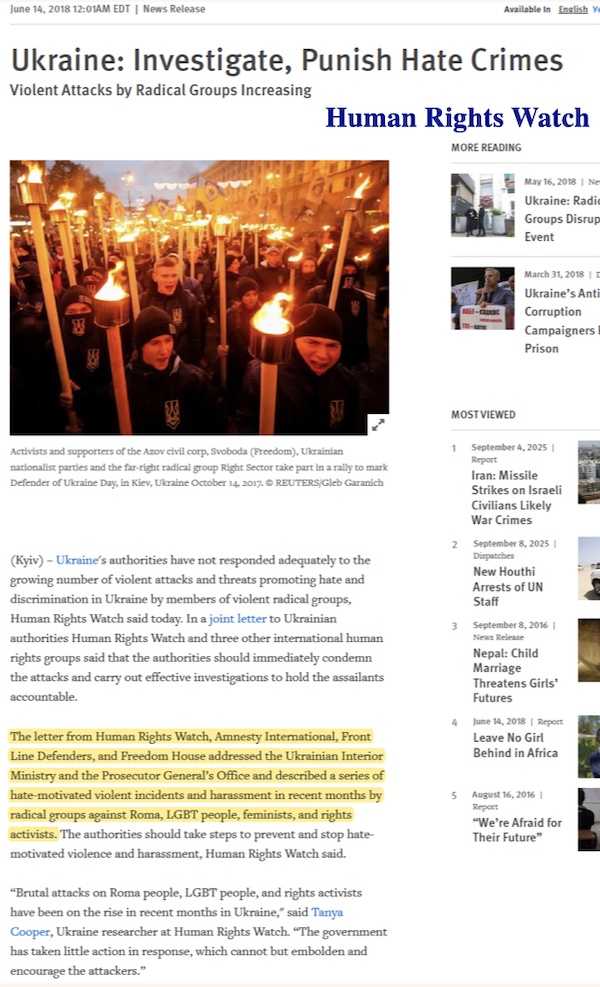

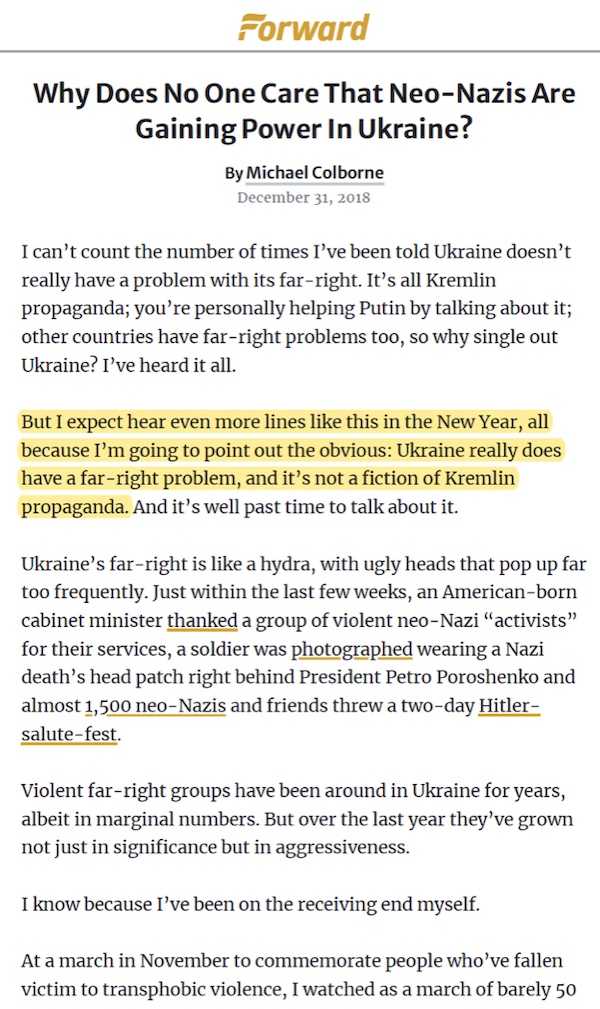

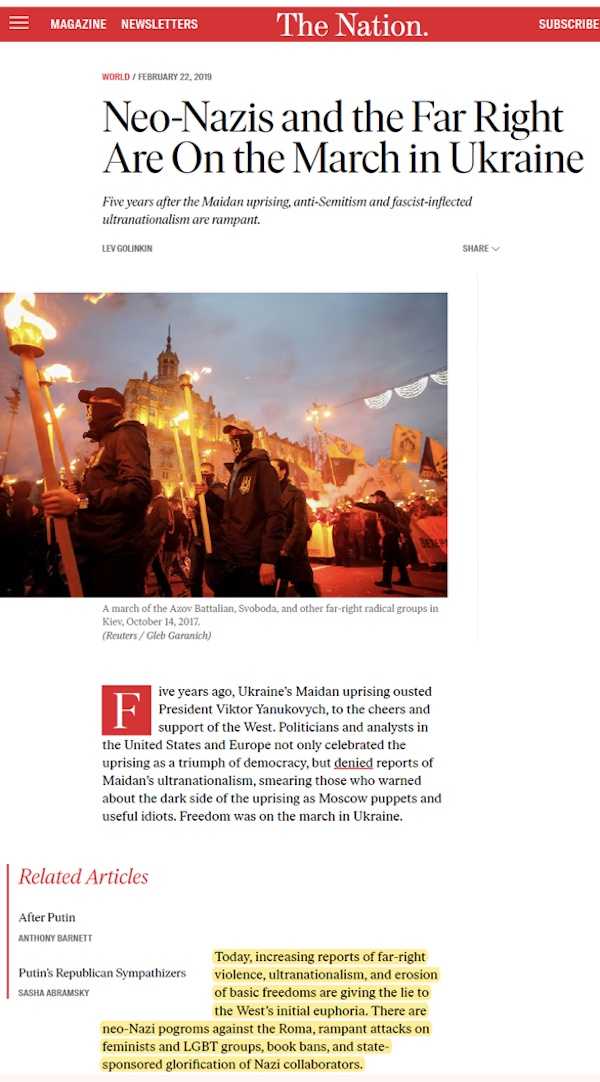

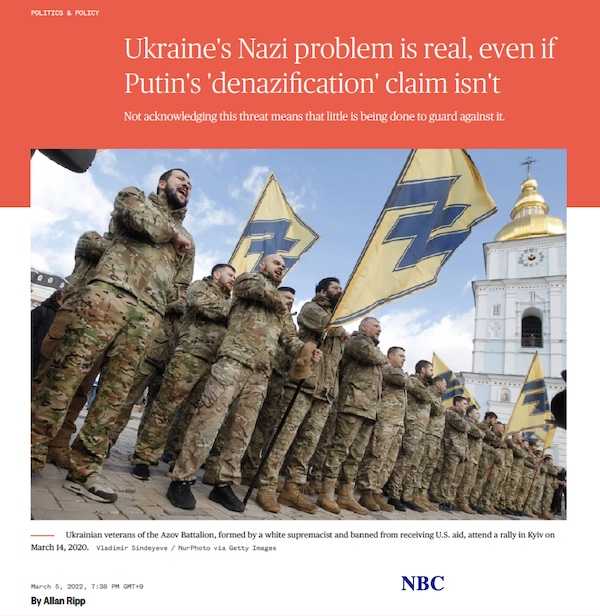

こうした歴史を持つウクライナ西部でナチズムの信奉者が活動している事実を西側の有力メディアでさえ、2014年2月にクーデターが実行される前、懸念していた。

その懸念は2013年11月にオバマ政権のヤヌコビッチ政権転覆を目指す工作がキエフにあるユーロマイダン(ユーロ広場、元の独立広場)で顕在化する。当初はカーニバル的な雰囲気の反政府集会を開催、人を集め始めたのだ。12月に入ると約50万人が集まったとも言われている。

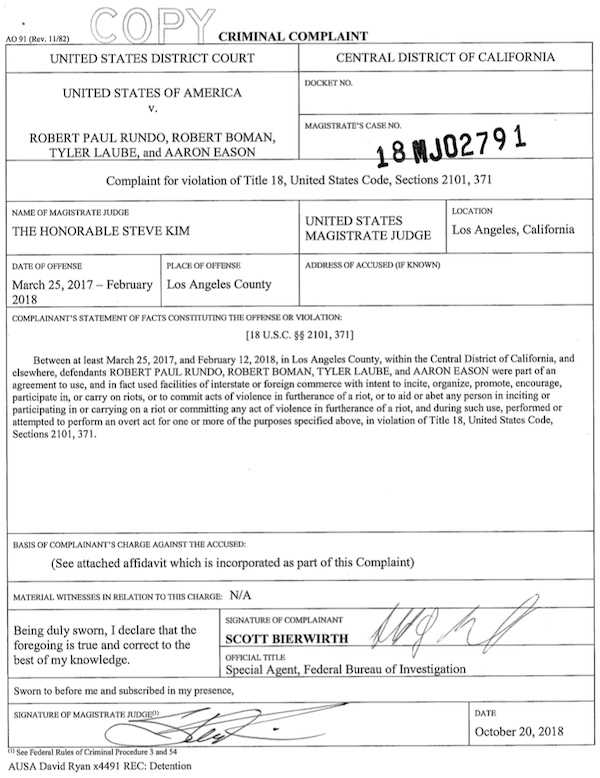

年明け後、広場ではネオ・ナチのメンバーが登場して暴力行為をエスカレートさせ、状況が一変する。2月18日頃から棍棒、ナイフ、チェーンなどを手にしながら石や火炎瓶を投げ、ピストルやライフルで銃撃を始めた。その頃、2500丁以上の銃をネオ・ナチは広場へ持ち込んでいたとも言われている。

当時のEU幹部は混乱を話し合いで解決しようとするが、そうした方針に怒ったのがアメリカ政府を支配するネオコン。そうしたネオコンの心情を明らかにする音声が2014年2月4日、インターネット上にアップロードされた。

ヌランド国務次官補とパイアット大使の電話での話し合っているのだが、話のテーマは「次期政権」の閣僚人事。ヌランドはアルセニー・ヤツェニュクを強く推していた。クーデター後、実際、首相に就任する人物だ。ヌランドは話し合いでの解決を目指すEUの遣り方が手ぬるいと不満で、「EUなんかくそくらえ」という発言につながる。話し合いではヤヌコビッチ政権に止めを刺すことができないため、暴力的な体制転覆を彼女たちネオコンは目指していたのだ。

それでもヤヌコビッチ大統領と反政府派の代表は一旦、平和協定の調印にこぎ着けるのだが、その直後に広場で狙撃が始まって状況は一気に悪化した。西側の政府やメディアはヤヌコビッチ側が黒幕だと宣伝したが、クーデター派が実行したと証言する人は少なくない。

第1発目は音楽協会ビルから撃たれたのだが、そこを管理していたのはアンドレイ・パルビーにほかならない。この人物はソ連が消滅した1991年にオレフ・チャフニボクとネオ・ナチ政党のウクライナ社会ナショナル党(後のスボボダ)を創設、クーデター後には国家安全保障国防会議(国防省や軍を統括する)の議長に就任、2014年8月までその職にあった。その年の9月にはヤツェニュクたちと新たな政党、人民戦線を組織して議員になる。

EUが調査のために派遣したエストニアのウルマス・パエト外相も狙撃の実行者はネオコンを後ろ盾とするネオ・ナチだとキャサリン・アシュトンEU外務安全保障政策上級代表(外交部門の責任者)へ電話で報告している。反ヤヌコビッチ派は平和的でも民主的でもなく「信用できない」とパエト外相は言い切っているのだが、ヤヌコビッチの排除を優先するアシュトンは「議会を機能させなければならない」と応じ、黙らせた。結局、EUがこの事実を問題にすることはなく、クーデターは容認された。

2017年11月にはパエトの報告を裏付けるドキュメントがイタリアで放送されている。その中で自分たちが狙撃したする3人のジョージア人が登場、警官隊と抗議活動参加者、双方を手当たり次第に撃つよう命じられたとしている。この3人は狙撃者グループの一部で、治安部隊のメンバーとしてジョージアから送り込まれたいう。ここでも狙撃の指揮者はアンドレイ・パルビーだと語られている。(ココとココ)

パルビーは1995年10月、オレーフ・チャフニボークとウクライナ社会国家党を創設した。西側でも「極右」と表現せざるを得ない実態の政党だが、名称は変えざるをえなくなる。国家社会主義者ドイツ労働者党(ナチ党)を連想させるからだ。新しい名称はアメリカ好みの「スボボダ(自由)」。勿論、タグを変えてもネオ・ナチであることに変わりはない。

**********************************************

【Sakurai’s Substack】

※なお、本稿は「櫻井ジャーナル」https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/

のテーマは「 第2次世界大戦中から続くウクライナのナチズム人脈 」(2025.09.14XML)

からの転載であることをお断りします。

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/202509140000/

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/202410130000/

ISF会員登録のご案内