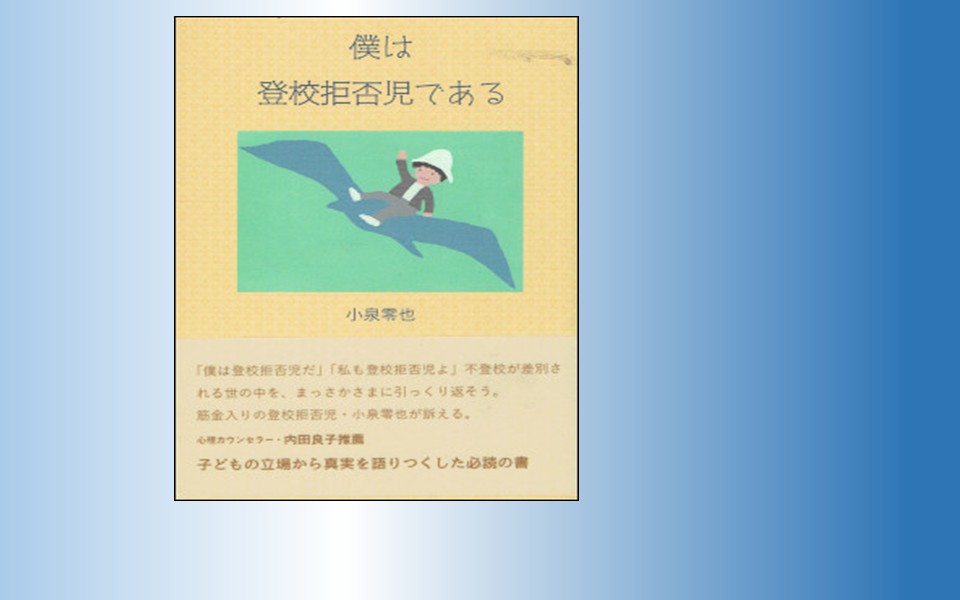

登校拒否新聞書評欄:小泉零也著『僕は登校拒否児である』(いけふくろう書店、2019年)

映画・書籍の紹介・批評この本は『自立へ追い立てられる社会』(2020年)という本に収録されている伊藤書佳氏の論文「教育支配からの逃走、戦略はゾミアが知っていた」で知った。それによると「近刊」ということで、まだ出版準備中であったわけだが、無事にいけふくろう書店から出た。伊藤氏は「不登校・ひきこもりについて当事者と語りあう」という「いけふくろうの会」の世話人である。会のブログは2020年1月をもって更新が途絶えている。いけふくろう書店のサイトはあるけれども、こちらも2023年7月を最後に更新されていない。けれども、伊藤氏の旧ツイッターは更新されている。私も相互フォロワーになっている。

さて、いけふくろう書店だが、国立国会図書館サーチ、CiNii(NII学術情報ナビゲータ)、民間会社が運営しているカーリルなど、どれを検索してもヒットしない。当然、小泉零也『僕は登校拒否児である』も出てこない。いけふくろう書店は発行所ではあっても、自費出版ということだから検索しても引っかからないとして、この本の情報がどこにも登録されていないのはおかしい。ことに学術機関の蔵書を対象にしたCiNiiである。そこに登録されていないということは日本の大学図書館にこの本の所蔵が一冊もないことを意味する。

タイトルにある通り登校拒否だ。登校拒否新聞が素通りするわけにはいかない。どの図書館にも所蔵ないとなればなおのこと。以下、書店のサイトの紹介文を引く。

いけふくろう書店がお手伝いした自費出版の本、『僕は登校拒否児である』(小泉零也/著 定価1800円+税)ができあがりました!!!

小学5年生のときに学校に行けなくなり精神科閉鎖病棟に強制入院させられた著者は、心に深い傷を負い、孤立し苦悩する長い時間のなかで、学校に行けない、行かないということが何を意味する行為なのかをあきらかにしていきます。本書は、1980年代から書きためられた原稿をはじめ、詩や断章をまとめた自叙伝であると同時に、これまで深められずにきた不登校問題の本質を議論するための重要なテキストであり、歴史的資料でもあります。人間を疎外する資本主義一点張りになった競争社会を根源から問い続ける著者、小泉零也の聞かれてこなかった声の一つひとつが、いまこそ多くの人のもとへ届いてほしいメッセージとなって現れています。また、著者が現在、熱意を傾けて創作している版画8点をカラーで収録しています。とてもすてきな作品です。そして推薦の帯文を、著者と親交の厚い内田良子さん(心理カウンセラー)がお寄せくださいました。いま学校に行っていない子どもの立場の人にも、社会に適応しなければと追いつめたり追いつめられたりしているおとなの立場の人たちにも、ぜひ、読んでいただきたい一冊です。

- ご購入は、いけふくろう書店(伊藤書佳)に直接注文をお願いします。

- ゆくゆくはネット書店でも購入できるようにする予定です。

https://ikefuku.blogspot.com/2020/10/blog-post_16.html

購入方法は上のリンク先を参照してほしい。ここに載せようかと思ったが、販売停止なり在庫切れになった際に厄介だからやめておく。伊藤氏のツイートによると新宿の模索舎が扱った。調べてみると今は「売り切れ」となっている。この本屋は同人誌なども扱っている稀有な本屋である。

https://x.com/fumika_itou/status/1470697176091492352

この新聞を読んでるあなたが研究者ならこの本は一冊、手元に置いたほうがいい。私も研究者の端くれとして最近に書いた論文でこの本を引用してある。ネット書店で購入できるようにはなっていない。古本で出回ればアマゾンに登録されるが今のところ、それもない。私はどうして買ったかと言うと、メルカリで見つけたんである。そこで、即購入したわけだ。というのも、最初に述べたように伊藤氏の論文で存在は知っていたが流通していることが確認できなかったので入手できずにいた。それがなんとなく検索してみるとメルカリにあった。安く手に入れてしまったけれども代わりに書評を書くから、これで何冊かの販促にはなるだろう。自費出版というのもいろいろあるが最低でも100冊単位で製本してあるはずだ。まだ在庫はあると思う。紹介文にあるように版画がある。私は絵心がないので評価できないけれど好きな人は好きそうな画である。

書評といえば、ひきこもり名人(漢訳「繭居大師」)を自称する勝山実氏が書評を書いておられる。発表日は2021年1月11日。26日に「ちょっと修正」とある。

知っている人はよく知っているが、知らない人はまったく知らない、児童精神科医の故・渡辺位氏の正体が書かれている本です、小泉零也著『僕は登校拒否児である』、でも別に渡辺氏の話がメインではありません、不登校や学校教育のあり方を問う自叙伝であり、ポエム集であったりするのですが、やはり一番パンチが効いているのが、渡辺位氏にまつわるエピソードです。著者の小泉零也氏が子どもだった頃、千葉県の国立国府台病院に通うことになるのですが、そこで担当医として待ち構えていたのが、児童精神科医渡辺位こと、悪魔のワタナベでした。ワタナベは頭痛を訴える小学生だった著者に、頭痛薬と称して〝抗精神病薬〟を処方するという、いますぐ医者をやめなはれというようなレベルのことをします。しかしこんなのは序章にすぎません。ワタナベは著者の母親と結託し、小6の著者をだまして精神病院に強制入院させます。収容させられた、(精神病院)院内学級がどんなところだったかというと、こんなところなのです。・・・あらためて渡辺位について。知っている人はよく知っている通り、ワタナベはその後、登校拒否児(不登校)の味方に寝返ります、著者の小泉氏の良き理解者になるくらいです。そのせいもあって、この本には渡辺位氏に対する恨みや憎しみといったものはほとんどなく、むしろなんだか明るいのです、ワタナベと呼び捨てにしているのは私だけであって、著者は一貫して、渡辺位先生とよんでおり、常に敬意をはらっております。

https://hikilife.com/essay/im-school-refugee/

勝山氏が「ワタナベ」と呼び捨てている理由についてはリンク先から続きを読んでもらいたい。最後の一文にあるように、著者の小泉は渡辺を尊敬しているようだ。その点がたしかにいじらしく感じる。渡辺が精神科医として登校拒否運動とも知られる1980年代の一連の動きにおいて登校拒否の良き理解者として第一人者の位置にあったことは周知の事実。その後も、東京シューレのようなフリースクールの集まりで講演を続けるなど、いわばブレーンとしてあり続けた人物である。その機関紙の『不登校新聞』も最初に彼にインタビューしている。それだけ影響力のあった人物とはいえ、小泉自身がそうであったように、かつては「登校拒否児」と呼ばれた子どもたちに対する入院治療を積極的に進めていた。そこに「ワタナベ」の顔がある。

まだ小学校6年生であった小泉は脱走したのである。結局、中学校には通ったようだが、その後のことがわからない。大人になってから何か罪を犯して、また別の私立病院に入院させられることになる。その際、理解ある看護婦と出会い、外出許可を得て、なぜか渡辺のもとを訪ねた。なぜ?と読者は思うはずだ。そのへんのことは本を手に取って行間に読み取ってもらうとして、ここではまた別の観点から、この本の魅力を伝えよう。

本には「渡辺先生宛の手紙」が収録されている。この中に「某フリースクールのスタッフを勤めたり、原稿書きにかかわった」とある。彼は社会人として自立できない理由を渡辺に聞いている。この点はやはりひきこもり名人が追及しているから、ここでは措く。問題は、この「某フリースクール」との関わりである。手紙には次のような一節がある。

登校拒否の子を持つ親たちの集まりである「希望会」は、今でも続けられているでしょうか。『登校拒否・学校に行かないで生きる』という希望会で作った本には、「学校へ行かない子は社会的におちこぼれとか、働くことはできないとか、結婚はむずかしいとかいわれますが、そんなことは絶対にありえないことです。」と書いてありましたね。また、「(元登校拒否児の)216名中92.6パーセントがなんらかのかたちで自立していた。」とも書いてありました。これを読んで、本当にこの本は希望会の人たちの手で作られたものなのだろうかという疑いの念を抱かされました。たしかに、登校拒否をしても親や周囲の人々の理解があれば自信を取り戻し、自立していく子どもが多いのは事実のようです。しかし、親や周囲の人々の理解があれば自信があっても自立できないで悩んでいる子が少なくないことを、希望会の人たちはよく知っているはずです。(191頁)

この一節に続いて、社会的に自立できない理由が述べられる。その理由は――私が思うに――渡辺が「格好狂育」として学校を批判した論理を敷衍したものである。先生は学校に対して言っていることをなぜ社会全体に対しても言わないのか、と彼は追及しているわけだ。この点、彼は渡辺先生の教え子という印象を受ける。忠実な教え子である。親に強制入院させられたとはいえ、その病院の先生なのだ。子供心に強い影響を受けた。その影響を脱してない。

この本は2019年に発刊された。この手紙は1991年2月13日と記してある。本は1984年から1989年にかけて書かれた文を集めたものだ。タイムマシンのような文集である。そこに史料性もあり、それは確かに一つの魅力ではあるけれども、渡辺先生を「ワタナベ」と突っ放したところで見る視線があっても良かった。

希望会とは渡辺先生を中心にした家族会である。この背景については、こちらのほうで解説しよう。この本を参考文献として引用した拙論「登校拒否児と不登校経験者」が今度『臨床心理学会』の第63巻第1号に載る。そこに記したことであるから典拠についてはここでは省く。――1960年、国立国府台病院精神科児童部の外来が国立精神衛生研究所に移る。渡辺は残った精神科児童病棟に勤めていた。この年、児童病棟は閉鎖されるが患児の受け入れは成人女子病棟において続いた。渡辺によると、1960年度から1964年度にかけて収容された99名のうち12名が登校拒否を主訴とした。1965年8月の段階で、成人女子病棟(定床52名)に入院している26名の患児の内16名が登校拒否である。この年、精神科児童部に市立小中学校の分校が設置された。5月に仮認可。正式認可は9月。いわゆる院内学級である。その後、児童精神科病棟の情緒障害児学級となる。小学校5年生の小泉が入院したのは1970年4月。1971年、渡辺が家族療法を始める。1973年、その家族会が希望会と名乗る。1983年、渡辺の編者として『登校拒否・学校に行かないで生きる』が出る。1984年3月、小泉がまた別の精神病院に入院する。外出許可を得て渡辺のもとを訪れる。9月に退院。希望会に参加して「脱学校化社会を考える会」という会のあることを知った。同年、希望会が母体となって「登校拒否を考える会」が発足。1985年、「某フリースクール」が開設される。

彼の文集は主として「脱学校化社会を考える会」の通信に寄せたものだ。閉鎖病棟に入れられたのが、1970年4月。会に加わったのが、1984年9月以降。その間に渡辺は考えを変えたわけである。それがいつか、ということは彼の書いた物を読んで推し量るしかない。私の読むところでは、1974年に『臨床精神医学』誌に発表された論文「小学校教育と精神医学」がそれ以前の彼の見解とは異なっていると感じられる。この点についても拙論に記したので詳しくはそちらを参照してほしい。

脱走を繰り返して退院を認められた小泉は中学校に通っている。彼が希望会に参加したのは大人になってからのことだ。家族療法の会なのだから部外者である。親子の集まりにかつて強制的入院させられて脱走した元患者が混じったわけだ。結局、大人になった彼からすれば、渡辺先生と希望会の言っていることは子供騙しでしかない。

渡辺の本『児童精神科――親も教師も考えたい「登校拒否の心」』(1984年)には「東京のある学校で、15歳にもなろうとするのに、いまだに小学校6年生のまま原級留めおきになっている」「中学2年で登校拒否になったのだが、登校しないということで、20歳まで中学校に在籍させられていた」「18歳まで中学校2年生のまま在籍させられていてガス自殺を図った」といった例が引かれている。

ハッキリさせておかなければならないことがある。当時、「登校拒否児」とされた子どもは今の「不登校」とは違う。例えば、院内学級に在籍していれば出席点は付く。出席扱いである。この点は情緒障害児短期治療施設においても同じことが言える。欠席者を出したくないから、そういう施設に放り込んだという事情はあるにしても「学校に行っていない」というよりも、ある種の処遇を受けた子どもというのが実態である。そして、そうした施設に入らなければ原級留置(留年)、除籍の処分を受けた。これは校長の判断による。だから親としても入院させるという選択肢を取らざるを得なかった。本人にとっては強制入院とはいえ親の同意入院である。このあたりの事情は「不登校」とは異なる。私が登校拒否と「不登校」を区別しているのも一つにはこうした歴史があるからだ。

渡辺の身辺、つまりは希望会のような集まりには学齢期を過ぎた人がかなりいたのではないか。小泉もそうした一人であったろう。「某フリースクールのスタッフを勤めたり、原稿書きにかかわった」というのも、そういう人たちがかなり含まれていたはずである。『不登校新聞』の初代編集長は東大中退だ。彼が大学の非常勤講師をしているのは学歴があるからだ。では、「原稿書きにかかわった」というような彼らはどうか。「原級留めおき」のその後はどうなったのか。そうした人たちが世の中で発言することは難しい。タイムカプセルのような小泉の本の持つ意義は大きい。

藤井良彦(市民記者)

藤井良彦(市民記者)

1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。