「令和の米騒動」の正体その裏で進む複数の危険事態 植草一秀/文責=紙の爆弾編集部(上)

社会・経済政治※この記事は、(月刊『紙の爆弾』2025年8・9月合併号掲載。最新号情報はホームページ https://kaminobakudan.com/)転載です。

小泉進次郎の三文芝居

昨年に始まった米価の急上昇。これが需要と供給のバランスによる価格決定の結果であるならば、突然の供給の激減、あるいは需要の激増があったということになりますが、日本国内における米の年間消費量は約700万トン、備蓄米の水準は約100万トンで変わらず、それほど劇的な需給の変動が生じたわけではないようです。

2024年は猛暑のため、米の作柄が政府発表よりも悪かったのではないかという見方はあるものの、それでも、この急騰は非常に不自然。つまり実態の伴わない“思惑先行”で、このような事態が起きたのだと思われます。

これと類似することとして、1973年のオイルショックが挙げられます。様々なモノが品不足となって価格が急騰しました。その背後に過剰流動性による全面的なインフレが発生していたことがありますが、短期的な価格変動をもたらした主因は人為的な需給の操作、つまり値上がりを見込み、供給側が流通量を意図的に減らし、買い占めた物資を倉庫に隠してしまうといった行動がありました。

自由主義市場経済にすべてを委ねれば、こういうことが起こりえます。今回の米問題も、一部にそういうことがあったと思われますので、事後的に事態の解明が必要になってくるでしょう。ただし、対象となる財が国民の主食の米である以上、国民経済の安定という観点から、適正価格の形成については政府が責任を負うべきで、これが果たされたといえません。

そもそも今回の事態は、日本の農業政策の失敗の結果であることが明らかです。政府は米の需要が減少傾向にあるということを大前提に置いて、生産量を人為的に減少させてきました。政策としての減反は2018年に廃止されたものの、その後も農林水産省は毎年、生産量の目安を示して転作に補助金を出し、米の作付け削減を誘導してきました。

また、備蓄についても、日本の「100万トン=年間消費量の14%」は諸外国と比べて著しく低い水準です。14億人の人口を抱える中国は国内消費量の1年分以上の備蓄を維持しているとされます。市場に放出された古米・古古米・古古古米が「美味しい」などとアピールされましたが、それだけ長期に保管しても美味しいのなら、備蓄水準を大幅に引き上げることが妥当です。しかし、そうなっていません。

他方で、米の生産量が減少した最大の要因になっているのは、米を生産しても生活が成り立たないという生産者の所得環境です。これを政府はまったく是正してきませんでした。結果として食料自給率はカロリーベースで38%にまで落ち込み、日本は食料を自給できない国に転落しています。ところが政府は、農業従事者が減少する原因を直視して問題を解決する取り組みを示さぬまま、「農業従事者が減少するから米の生産が減る」ことを放置して、そのことを根拠に、「だから輸入拡大が必要」という主張を展開しています。

農業予算が大幅に削減された結果として、日本の「農」そのものが疲弊しています。そして、この疲弊した「農」を外国資本に売り渡す政策が進められています。

江藤拓前農水相が失言で更迭されたところに、小泉進次郎新農水相がさっそうと登場し、備蓄米を安値で流通させました。小泉農水相はまるでヒーローであるかのように振る舞いましたが、そもそもの原因は自公政権の政策の失敗にあり、わずかな在庫を低価格で販売するヒーローの三文芝居は、それがなくなるまでの一瞬で幕を閉じることになります。

国民は、女性が暴漢に襲われたところに白馬の騎士がさっそうと登場し、女性を助けて拍手喝采を浴びるという三文芝居を見せられたのですが、真の見どころは白馬の騎士と暴漢が実はグルだったというところにあります。しかし、洞察力がないとこの部分を見落としてしまいます。

小泉農水相が放出した備蓄米と、江藤前農水相の自宅の米蔵に「売るほどある」という米は、実はどちらも銘柄米だと言われています。ブランド名は、小泉農水相が売ったのが「郵政の二の米」、江藤氏宅の米蔵に保管されているのが「年貢米」だということです。親子二代の“小泉劇場”に国民が喝采を送ってしまうほど、日本国民の洞察力が欠落しているようですと、日本の政治はさらなる暗い闇に包まれてしまうことになるでしょう。

郵政民営化との共通点

「郵政の二の米」とは、言うまでもなく20年前の郵政民営化で、国民の財産が外国資本に売られたことを指しています。そこで、郵政民営化が何を目標として行なわれたのかを、確認しておきたいと思います。

第1は、政策を推進した小泉純一郎首相の個人的な恨みを晴らすことです。祖父・又次郎氏が郵政族であったにもかかわらず、父・純也氏の急死に伴い初出馬した1969年の衆院選で純一郎氏は郵政の応援が受けられず、落選したと伝えられています。

次に、米国の思惑です。米国は年次改革要望書などで、日本の郵政に狙いをつけていました。その中心は、総額約350兆円の「ゆうちょマネー」と「かんぽマネー」です。

3つ目は、日本郵政グループ全体が巨大な土地不動産の所有者であることです。駅前の1等地に郵便局を置き、簡易保険で「かんぽの宿」というレジャー施設を全国の観光地に保有していました。これも米国からターゲットにされたと思われます。

これら貯金・保険事業や不動産が郵政の巨大な「価値の大きい」資産・ビジネスである一方で、唯一採算のとれない事業が「郵便」です。ユニバーサル(公共)サービスであり、全国津三浦々に比較的平等に、低料金でのサービスを保障しなければならないため、赤字となるのは当然の宿命です。「公益」があるからこそ、赤字であってもサービスを維持することが必要です。

郵政事業の内実を背景に、郵政民営化においては、非常に奇妙な4分割が行なわれました。ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険・郵便事業会社の3者に分割されるべきところ、郵便事業が郵便事業会社と郵便局会社の2つに分割されました。郵便局と郵便事業は一体の存在ですから1つの会社であるのが当然ですが、宝の山である郵便局から、公共性のある赤字事業の郵便事業が切り離されたのです。米国(資本)がターゲットにしたのは「宝の山」の郵貯マネー、保険マネー、日本郵政不動産であり、お荷物の郵便事業はいずれ廃業にするか、国営に差し戻すことが、郵政民営化の時点で目論まれていたと思われます。

私はこの指摘を2010年に上梓した『日本の独立』(飛鳥新社)に明記しています。2005年10月の郵政民営化法制定の最後の段階で、「郵政の本業ではない」との理由でかんぽの宿の売却が盛り込まれました。しかし一方で、担当大臣である竹中平蔵氏はある講演会で、「駅前に巨大な不動産を保有している。それ自体が郵政の一大ビジネスチャンスである」との主旨の発言を示しており、かんぽの宿売却方針決定とは真逆の説明をしているのです。

「かんぽの宿」売却方針はオリックスへの払い下げを念頭に法律に盛り込まれたと推察されます。このシナリオに沿って同社関連会社への売却がほぼ決定しかけたところ、鳩山邦夫総務大臣が「出来レース」に待ったをかけて一度は止まりましたが、ほとぼりが冷めると、結局は外資を中心とした事業者に二束三文で払い下げられたあとに、居抜きの高級リゾート施設が全国展開されています。

「JAつぶし」の実相

今回の「米騒動」を契機に、JAグループに対しても同様のことが行なわれようとしているように見えます。ターゲットとみられる中核の1つが「農林中央金庫」を中心とした信用事業と「JA共済」の共済事業です。郵政でいうところの「貯金」と「保険」の資産に該当し、両者は合わせて約150兆円の規模に達します。

中核のもう1つが農業そのものの収奪です。日本の国土は中山間地が多く、平地が少ないため、大部分は大規模農業に向いていないという特性があります。大規模農業が可能な地域と不可能な地域では、生産コストに大きな差が生じます。

国内の農業経営体を作付面積で見ると、1ヘクタール未満が半数以上の35万8000に対し、10ヘクタール以上は2万3000しかありません。小規模生産者の比率が圧倒的に高い中で、日本の農業はコストを下げにくく生産物が安くならない傾向があります。それでも一部地域では大規模農業が可能なので、そこに巨大資本を投下し機械化・省力化すれば、低コストの生産が可能です。

全体として日本の農業生産物の価格が高水準である中で、外国企業が日本の大規模農業の部分にだけ参入して事業を行なえば、高い収益性を見込めます。そうした巨大資本の要求に合わせて、日本の制度、特に農業法人における農外資本の比率規制を50%未満から3分の2未満に引き上げて、巨大資本が参入しやすい方向に導く規制緩和が、目下進められています。このように、まさに郵政民営化で行なわれた、外国資本が日本の国民資産を収奪するためのさまざまな規制撤廃や制度変更と同じことが、今回の米騒動を通じて進行しているのです。

ところで、JA批判側の文脈に関連して、一部で農林中金の外国債券の運用失敗による巨額損失(2025年3月期決算)を米価格によって穴埋めしているという見方があります。しかし、巨額損失は、実は今回が初めてではなく、単なる経営能力の問題ではないかと思います。私自身、過去の農林中金の投資失敗に際し、政府が資金支援を行なうことについて、民間金融機関である以上、自己責任が原則と主張したところ、農林系の大手信連から理不尽な対応を示されたことがあります。そうした過去の失敗の教訓から学ばなかったために発生したのが今回のケースであり、農林系金融機関の頂点に位置する農林中金の投資失敗による弱体化は、収奪を目論むハゲタカ外資に与える必要のない介入チャンスを付与する結果になっています。

1996年、橋本龍太郎内閣が「フリー・フェア・グローバル」をスローガンに「日本版金融ビッグバン」を提唱しました。日本の金融をグローバル化するといえば聞こえはいいですが、1990年代のバブル崩壊に伴って、日本の金融機関の全体で経営危機が進行。1997年の北海道拓殖銀行(拓銀)の破綻、98年の日本長期信用銀行(長銀)や日本債券信用銀行(日債銀)の破綻へと繋がりました。そんな状況の中で打ち出された「フリー・フェア・グローバル」のスローガンは、アメリカの投資銀行トップが橋本首相の秘書官に渡したメモの中に書かれていた言葉だったということが、明らかになっています。すなわち日本版金融ビッグバンとは、米国から持ち込まれた政策だったわけです。

日本の金融機関が存立の危機に直面するタイミングで、グローバル化による外国資本の乗っ取り工作がスタートしました。保険業界においても、この後に多くの企業が現在の横書きカタカナの名称に変わっています。こうした過去の歴史は、農林中金が巨額損失を出した現在において、JAマネーを狙う外国資本による新たな展開という図式とオーバーラップするものだといえるでしょう。

日本の「農」と「食」を守る対策

これらをふまえ、日本政府がとるべき政策は明白です。米の完全自給体制の維持・農家の所得の確立・米小売価格の低位安定化、この3つに集約できます。

近年盛んに行なわれている安全保障政策の議論の中で、「経済安全保障」という言葉も浮上してきました。これは確かに重要です。しかし、高市早苗・前経済安全保障担当大臣が言うのは、要するに日本の技術が中国に流出するのを防ぐという話にすぎません。現在は中国の方が技術面で日本の上を行っているため、現状認識に大きな誤りがあるといえるでしょう。

経済安全保障に真面目に取り組むならば、まず日本円の暴落が最大の危機を招いている事実に向き合わざるをえません。優良企業が外資に買われ、多くのリゾート施設も外国資本の所有となっています。その根本的な原因である円暴落を是正しなければならないのですが、私が知るかぎり、高市氏の口からそれを聞いたことがありません。

日本国内において、円暴落で利益を得るのは輸出製造業だけです。国民は輸入食料品などの価格上昇に見舞われています。日本の政策は輸出製造業のためにあるのか、という疑問が湧いてきます。

加えて経済安全保障とは、国民が生きるための食料の確保も大きな柱です。どの国でも、食料の自給に関しては、強い保護政策をとっています。米国も農業予算は巨大です。しかし日本は自給体制の確立を完全に放棄しています。コロナ・パンデミックで世界の物流が途絶える経験をし、気候変動で食料生産が大きく落ち込むリスクが指摘されても、たった100日分の米備蓄を見直そうとしません。

自給率向上のために農業生産者の確保が最も重要であることは、先に述べたとおりです。しかし、昨年の食料・農業・農村基本法の改正でも「日本の農業従事者が現在の120万人から20年後には30万人に減る」ことを前提に「農業の大規模化や工業化が必要である」との議論が展開されました。この農業従事者の減少は、現状を放置した場合にはそうなる、という予想であって、農業従事者を確保するためには何をすべきかという視点をわざと欠落させているのです。

食料自給を高めて国内の生産強化を行なう。そこで何が必要かといえば、農業へと向かう人材が増えるような所得環境の整備です。よくいわれるように、一般的な小規模農家の年間所得は1万円。労働時間で割った時給換算では10円です。農業従事者の所得環境を整備するには財政資金を投入するしかありません。かつて民主党政権が、農家に対する戸別所得補償制度を創設したものの、続く自公政権が廃止してしまいました。

現在、米の生産者を支えるために、5キロ4000円以上といった高い水準でも消費者は受け入れるべきだといった意見があります。しかし、もはや「失われた40年」といわれるような国内経済衰退と国民全体の所得環境の悪化の中で、米価高騰は国民生活そのものを破壊することになります。

一方で、農業生産者の生活を維持するために売渡価格は高くなければなりません。これらは矛盾した命題のようですが、2つの価格を別個に考える視点がなければ、食料需給の調整はできません。

そこにはいくつかのバリエーションが考えられます。たとえば小売価格に人為的な統制を働かせて低価格に設定し、生産者の所得を財政資金によって補償する。逆に、市場の需給に合わせて高値を容認しながら、消費者が購入する際には差額支援給付金のようなかたちで、特に低所得世帯をサポートする方法も考えられるでしょう。実際、1995年に廃止されるまでは、食料管理制度の下で米の二重価格が存在していました。

なお、一律に政府が米の買取価格を保証すると、大規模農業者に政府予算を奪う形で巨大な超過利潤を渡すことになります。そのため、農業従事者の戸別の所得水準補償のようなかたちで逆ザヤを埋める工夫が必要でしょう。

「令和の米騒動」の正体その裏で進む複数の危険事態 植草一秀/文責=紙の爆弾編集部(下)に続く

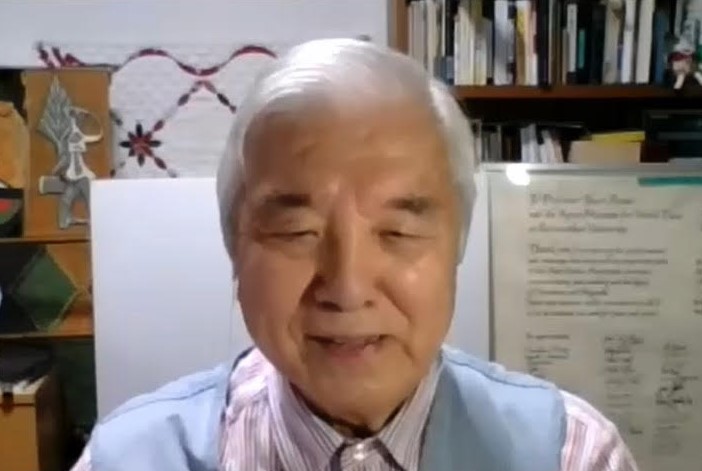

植草一秀(うえくさ・かずひで)

事実無限の冤罪事案による人物破壊工作にひるむことなく言論活動を継続。最新刊『財務省と日銀日本を衰退させたカルトの正体』(ビジネス社)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。

ISF会員登録のご案内

植草一秀

植草一秀

植草一秀(うえくさ かずひで) 1960年、東京都生まれ。東京大学経済学部卒。大蔵事務官、京都大学助教授、米スタンフォード大学フーバー研究所客員フェロー、早稲田大学大学院教授などを経て、現在、スリーネーションズリサーチ株式会社代表取締役、ガーベラの風(オールジャパン平和と共生)運営委員。事実無根の冤罪事案による人物破壊工作にひるむことなく言論活動を継続。 経済金融情勢分析情報誌刊行業務の傍ら「誰もが笑顔で生きてゆける社会」を実現する『ガーベラ革命』を提唱。人気政治ブログ&メルマガ「植草一秀の『知られざる真実』」を発行。1998年日本経済新聞社アナリストランキング・エコノミスト部門1位。『現代日本経済政策論』(岩波書店、石橋湛山賞受賞)、『日本の独立』(飛鳥新社)、『アベノリスク』(講談社)、『国家はいつも嘘をつく』(祥伝社新書)、『25%の人が政治を私物化する国』(詩想社新書)、『低金利時代、低迷経済を打破する最強資金運用術』(コスミック出版)、『出る杭の世直し白書』(共著、ビジネス社)、『日本経済の黒い霧』(ビジネス社)、『千載一遇の金融大波乱』(ビジネス社、2023年1月刊)など著書多数。 スリーネーションズリサーチ株式会社 http://www.uekusa-tri.co.jp/index.html メルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」 http://foomii.com/00050