「知られざる地政学」連載(113):ウィキペディアをめぐる諸問題:Enshittification(うんち化)という現実(上)

国際

10月7日付のWiredは、「テッド・クルーズ、「イデオロギー的偏向」問題でウィキペディアを標的に ウィキメディア財団のCEOに宛てた書簡のなかで、クルーズは、ウィキペディアがリベラルすぎると非難した」という記事を公表した。米国のウィキペディアの影響力は、透明性と説明責任に関する基本的な基準に従っている大手新聞社のそれをはるかに上回っているにもかかわらず、その説明責任は不明確そのものだ。2023年現在、ウィキペディアの寄付金は1億1900万ドル、年間収入は1億8500万ドルである。非営利を建前にして、匿名性を隠れ蓑にしながら、説明責任を逃れることはもはや許されないだろう。

今回は、この記事をきっかけとして、私自身が体験した「事件」も交えて、サイバー空間における諸問題について考察する。サイバー空間は、陸海空につぐ重要な空間であり、地政学上の重大テーマの一つだから、この連載で取り上げるだけの価値は十分にある(拙稿「サイバー空間と国家主権」を読めば、サイバー空間への認識が高まるだろう)。

テッド・クルーズの書簡

テキサス州選出のテッド・クルーズ上院議員は、ウィキペディアの非営利運営団体に、共同編集型百科事典の記事にリベラルな偏見が常態化していると主張する書簡を送った。「ウィキペディア・プラットフォームとウィキメディア財団におけるイデオロギー的偏見についての情報を求める」というのが書簡の趣旨である。

丹念にその内容をみてみよう。最初に、米国とその大都市における機会、個人の自由、法の支配を推進することを目的とした、学者、ジャーナリスト、活動家、市民指導者のコミュニティ、すなわち、公共政策のシンクタンク、マンハッタン・インスティテュートが2024年6月に公表した「ウィキペディアは政治的に偏っているのか?」という論文をクルーズは引用している。

論文は、まず、2001年1月15日にジミー・ウェールズとラリー・サンガーによって開設されたウィキペディアが過去20年間で、世界中の何百万人ものユーザーにとって欠くことのできない情報資源へと発展したと指摘し、だからこそ、「ウィキペディアの巨大なリーチと影響力を考えると、そのコンテンツの正確さと中立性は最も重要である」と表明している。加えて、近年、ウィキペディアの重要性が高まっていることにも注意を向けている。なぜなら、そのコンテンツがChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)の学習に日常的に使用されているためだ。その結果、「ウィキペディアのコンテンツに存在するバイアスは、現代のAIシステムのパラメータに吸収され、これらのバイアスを永続化し、増幅する可能性がある」、との懸念が記されている。

まさに、その通りであり、同じことが日本のウィキペディアにもあてはまる以上、ウィキペディアの中立性や正確さの問題に無関心ではいられない。

論文の結論

論文は、ウィキペディアのコンテンツに政治的偏りがあるかどうかを定量的に評価するために、コンテンツ注釈のための最新のLLMを用いた計算論的コンテンツ分析という新しい方法論を用いている。簡単に言えば、まず、政治的な意味合いを持つ用語(たとえば、最近の米国大統領、米国下院議員、米国最高裁判事、欧米諸国の首相など)を外部ソースから収集する。次に、英語版ウィキペディアの記事でこれらの用語が言及されている箇所をすべて特定する。次に、これらの用語が出現する段落を抽出して、ターゲット用語が使用される文脈を提供し、これらのテキストスニペットのランダムサンプルをLLM(OpenAIのgpt-3.5-turbo)に送り、LLMは検索結果に表示されるウェブページの短い要約文(スニペット)にターゲット用語が使用される感情/情動を、タグやメタデータと呼ばれる付加的な情報として付け加える(アノテーション)する(こう説明しても、私自身よく理解できないが)。これは感情/情動のアノテーションのために最新のLLMを使用した、ウィキペディアコンテンツにおける政治的バイアスの最初の分析であるという。

その結果、論文は、「ウィキペディアの項目は、左寄りの用語よりも右寄りの政治的指向を連想させる用語に否定的な感情を抱きやすいことを発見した」と結論づけている。さらに、右翼的な政治的スタンスを示唆する用語は、左翼的なスタンスを示唆する用語よりも、怒りや 嫌悪の感情と結びつけられる頻度が高い。逆に、左寄りのイデオロギーに関連する用語は、右寄りの用語よりも喜びの感情と結びつく頻度が高いという。加えて、「調査結果は、ウィキペディアが、コンテンツが公平でバランスの取れた方法で表示されることを保証することを目的とした、中立的な視点からの ポリシーを完全に守っていないことを示唆している」と辛辣に指摘している。

この指摘は、日本語のウィキペディアにおいても、まったくあてはまる。「ウクライナ戦争」とBingで検索すると、ウィキペディアの「ロシアのウクライナ侵攻」という項目が最初に登場する。そこで、この項目を読むと、ここに書かれていることはオールドメディアや外務省、似非専門家の言い分であふれている。驚くのは、拙著『プーチン3.0』、『ウクライナ3.0』、『復讐としてのウクライナ戦争』、『ウクライナ戦争をどうみるか』といった必読書が何一つ、取り上げられていないことだ。つまり、まったく中立性を無視して、駄弁を羅列しているにすぎない。最低最悪だ。

ウィキペディアの看過できない偏見

こうした議論を前提に、書簡においてクルーズは、「偏向はとくにウィキペディアの信頼できる情報源/恒久的な情報源リストで顕著だ」と主張している(この問題は後述する)。その理由としてウィキペディアは、MSNBCとCNNを「一般的に信頼できる」情報源としていると説明しながら、フォックスニュースが政治と科学について「一般的に信頼できない」情報源としている点を挙げた。左派系団体サザン・ポヴァティ・ロー・センターは最高評価を得ている一方、著名な保守系シンクタンクであるヘリテージ財団は、ウィキペディアの編集者が「ディスインフォメーションを助長する」と判断した「ブラックリスト入り」「非推奨」の情報源であるとされ、ウィキペディア編集者らは同財団が「ディスインフォメーションを拡散している」と判断している」と指摘した。

これは、あくまで米国のウィキペディアに対するものだが、後述するように、日本のウィキペディアについても、看過できない偏見に基づいてページ内容がつくられていると書いて間違いない。したがって、ここで紹介しているクルーズの議論は、日本のウィキペディアについても少なからずあてはまる。

クルーズは、ウィキメディア財団がウィキペディアのコンテンツに貢献する左翼団体を財政的に支援していることも問題視している。デイリー・コーラー・ニュース・ファウンデーションがウィキメディア財団の助成金支出を調査したところ、ウィキメディア財団は「2022-2023会計年度中に、オンライン百科事典を伝統的に中道左派の視点に沿わせようとする活動家グループに数十万ドルを寄付している」ことがわかったという。

これが真実ならば、財団といいながら、それは左翼の応援のために利益を捻出する非中立的組織ということになる。

他方で、ウィキペディア上で反ユダヤ主義的なコンテンツを押し進めるための組織的な編集キャンペーンが行われていたことを示す詳細な証拠がある、との話も書簡はのべている。 過去10年間に150万回以上の編集を通じて、編集者の協調グループは、ハマスのようなグループの活動を白日の下に晒しながら、ウィキペディア上で反ユダヤ主義的な物語を押し進めた、と書いている。ウィキメディア財団は、この編集キャンペーンに対抗するための措置をとっているとのべているが、ウィキメディア財団が編集上の決定に介入する範囲とその目的について、さらなる疑問を投げかけている。

ウィキペディアに回答を迫る

上院商務・科学・運輸委員会は、オンライン情報プラットフォームを含む通信に関する管轄権を認めている。このため、同委員会の委員長として、クルーズは以下の質問に対する文書による回答を求めた。日本のウィキペディアにも求めたい内容なので、その主なものを示してみよう。

・英語版ウィキペディア裁定委員会(ArbCom)、ウィキメディア基金、ウィキメディア財団の役割を含め、ウィキペディア上でコンテンツがどのように作成・編集されるかを説明すること。ウィキメディア財団が編集コミュニティに対してどのような監督、監視、影響力(もしあれば)を有しているかを示すのに十分な文書を含むこと。

・(a)ウィキペディアの内容、(b)編集慣行、(c)ウィキペディアの統治において、ウィキメディア財団がどのように政治的あるいはイデオロギー的偏向に対処しているかを示すのに十分な文書を提出すること。ウィキペディアにおける政治的あるいはイデオロギー的偏向に関する報告書、分析書、要約書、およびどのような是正措置が取られるべきか、あるいは取られたかを含む。これらのトピックに関するウィキメディア財団理事会による議論、理事会自体のイデオロギー的バランス、あるいはイデオロギー的偏りに関するウィキペディアへの公的批判も含む。

・2020年1月1日以降にウィキペディアのコンテンツや編集慣行において政治的あるいはイデオロギー的な偏向が生じたすべてのArbComの事例について、説明を付したリストを提出すること。

・ウィキペディアの「不偏の方針」(Non-bias policy, NPPOV)方針に関する修正、明確化、検討、調査、分析を示すのに十分な文書(NPOV方針を評価するウィキメディア財団の理事会の議事録、プレゼンテーション、スタッフによる議論を含む)を提出すること。

・ウィキメディア財団またはウィキペディアコミュニティが、信頼できる情報源/永続的な情報源リストの情報源の分類をどのように決定しているかを示すのに十分な文書を提出すること。

・編集者や管理者を解任するためにはどのような状況と手続きが必要かを含め、編集コミュニティのメンバーの解任や追放に関するウィキメディア財団の方針を示すのに十分な文書を提出すること。

・多額の寄付者がウィキペディアのコンテンツ作成あるいは編集行為に及ぼす影響に関連するものを含め、ウィキメディア財団とウィキメディア基金の、現実の、あるいは認識されている利益相反に関する方針を示すのに十分な文書を提出すること。ウィキペディアにおける寄付者の透明性報告書、理事会での議論、潜在的な利益相反の検討に関する文書を含めること。

まだあるが、これ以上は示さない。この要望はよく考えられた内容であり、ウィキペディアの「正体」を知るうえでどれも重要な情報と言えるだろう。ゆえに、日本のウィキペディアにもまったく同じ要求を出し、彼らの活動をしっかりと監視する必要があると思われる。なぜか。それは、私自身がウィキペディアによって大変な迷惑を受けているからにほかならない。

ウィキペディアのEnshittification化

ここでいうエンシティフィケーション(Enshittification)は、作家で技術評論家のコリイ・ドクトロウによってつくり出された造語である。彼の前提は、グーグル、アマゾン、フェイスブック、TikTokのようなプラットフォームは、最初はユーザーを喜ばせることを目的としているが、いったん競合他社を打ち負かすと、より大きな利益を得るために意図的に使い勝手を悪くするというものだ。こう説明するWiredによれば、Wiredがこの現象に関するドクトロウの先駆的なエッセイ(2022年)を再掲載した後、この言葉は一般的になったという。

この現象を、「くそ(shit)化すること」と表現したのがまさにenshittification の原義である。日本では、「メタクソ化」「エンシット化」などと訳されているらしい(「Enshittificationとは・意味」を参照)。本稿では、「うんち化」と、少しだけ緩やかに翻訳しておこう。

アマゾンの「うんち化」

2023年1月23日、Wiredは、ドクトロウのサイトPluralisticに掲載された2022年のエッセイを転載した。タイトルは、「The ‘Enshittification’ of TikTok」だ。最初に、ドクトロウは「うんち化」を定義している。「プラットフォームはこうして滅びる」として、まず、ユーザーにとって良いものであること、次に、ビジネス顧客にとってより良いものにするためにユーザーを悪用すること、最後に、ビジネス顧客を悪用して自分たちのためにすべての価値を取り戻すこと、そして死ぬ――と説明している。この過程すべてが「うんち化」であるという。

もう少しわかりやすくするために、ドクトロウはアマゾンの例を挙げている。長年、アマゾンは赤字で運営され、資本市場へのアクセスを利用して、ユーザーが買うものすべてに補助金を出していた。原価を下回る価格で商品を販売し、原価を下回る価格で出荷した。アマゾンはクリーンで便利な検索サービスを提供していた。ある商品を検索すると、アマゾンはその商品を検索結果の一番上に表示させようと全力を尽くした。

ついで、アマゾンは電子書籍やオーディオブックを販売するようになる。そのプラットフォームはデジタル権管理(Digital Rights Management, DRM)で永久にロックされてしまう。このDRMについて、詳しく論じているのが拙稿「サイバー空間とリアル空間における「裂け目」 : 知的財産権による秩序変容」である。きわめて重要な概念だが、理解している人があまり少ないので、拙稿の111~112頁をぜひ読んでほしい(なお、この論文はテックジャイアンツを創造した法的問題の基礎的部分を論じたもので、この問題について知りたい者にとっての必読論文である)。

さらに、アマゾンはプライムを売り込み、1年分の送料を前払いさせた。プライム会員はアマゾンで買い物を始め、90%は他では検索しなくなる。こうなると、マーケットプレイスの販売者は膨大な数の利用者を獲得できることにつながるから、アマゾンは彼らから低額の手数料を取ることも可能となる。

しかし、この戦略は、買い物客がアマゾン以外の場所で物を見つけることが次第に難しくなることを意味した。つまり、買い物客はアマゾンでしか検索しなくなり、販売者はアマゾンで販売しなければならなくなったのだ。そこでアマゾンは、法人顧客から余剰分を収奪しはじめた。今日、マーケットプレイスの販売者は、販売価格の45%以上をジャンク料(あらかじめ明示されない、隠されたフィー)としてアマゾンに渡している。同社の310億ドルの「広告」プログラムの実態は、出品者同士を戦わせ、検索上位に表示されるチャンスを競わせる「ペイオラ・スキーム」(payola scheme)である。

ドクトロウがいう「ペイオラ」というのは、「自分の曲を流すためにラジオ局に金を払ったり、その他の方法で買収したりする違法行為のことで、ポップミュージックの登場以来存在した」と、The Guardianは2009年4月の記事に書いている。さらに、1960年代には、アラン・フリードがペイオラで有罪判決を受けた最初の人物であり、『ヒット・メン』という本には、70年代から80年代にかけてこの行為がいかに横行していたかが詳しく書かれている。米政府がこれを取り締まると、レコード会社(そしてペイオラの恩恵を受けているラジオ局)は、自分たちのために汚い仕事をする「独立プロモーター」に金を払うことで問題を回避したという。

このガーディアンの記事の先を読むと、興味深いことが書かれている。ある売れっ子UKアーティストのマネージャーによると、米国のラジオDJは、そのアーティストにDJのクラブでタダで演奏してもらい、その見返りにオンエアしてもらう(DJはチケットの売り上げから利益を得る)。米国で露出を増やそうとするロックやメタルのアーティストは、しばしば 「ペイ・トゥ・プレイ」(演奏する楽しみのために会場にお金を払うこと)を要求されるのだそうだ。

さらに、ウェブキャスターのJangoは、このような賄賂を合法化する独創的な方法を考え出したという。わずか30ドルで、バンドはこの音楽ストリーミング・サービスで1000回再生され、有名アーティストの間に入ることができる。どのような音楽を隣に流すかは、アーティスト自身が選ぶ。「これは、アマゾンの「これが好きなら、これも好きかもしれない」というアイデアに似ている」という記述もある。書籍を購入すると、お薦めの本が紹介される仕組みと同じだというのだ。

ドクトロウはさらに、「アマゾンを検索すると、検索にもっとも近い商品のリストが表示されるのではなく、その検索で上位に表示されるために販売者がもっとも多く支払った商品のリストが表示されるのだ」と書いている。アマゾンの「最恵国待遇」は、販売者が他でより安く販売できないことを意味するため、アマゾンはあらゆる小売業者の価格を押し上げているのだという。

こうして、心ある購入者はアマゾンで売られている商品への不信感を少しずついだくようになる。そう、アマゾンはたしかに少しずつだが、死に向かいつつある。「うんち化」だ。

「知られざる地政学」連載(113):ウィキペディアをめぐる諸問題:Enshittification(うんち化)という現実(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

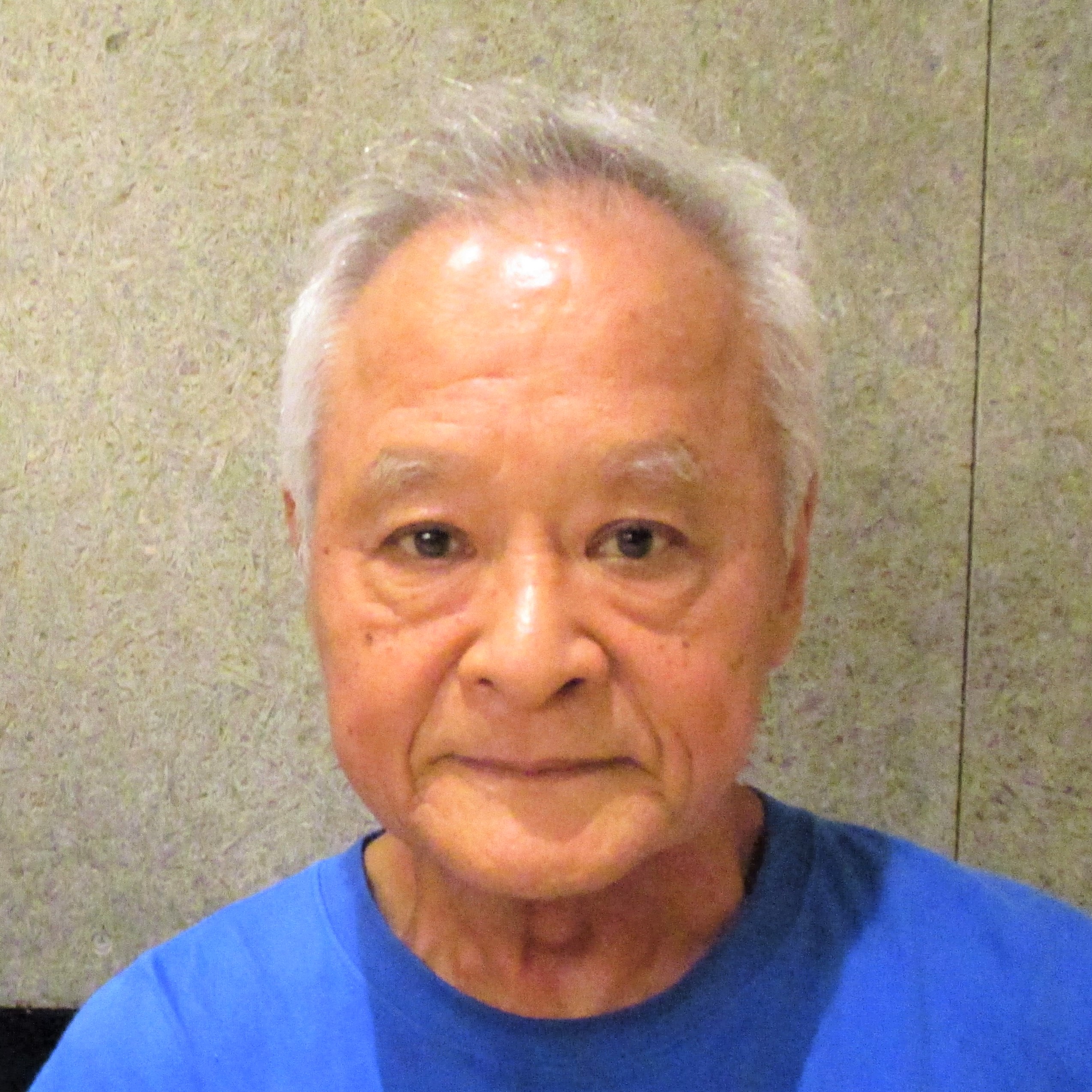

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)