「知られざる地政学」連載(113):ウィキペディアをめぐる諸問題:Enshittification(うんち化)という現実(下)

国際「知られざる地政学」連載(113):ウィキペディアをめぐる諸問題:Enshittification(うんち化)という現実(上)はこちら

グルメナビの欺瞞

わかりやすいのは、「おいしい店」を紹介するグルメナビの欺瞞だろう。「食べログ」、「ホットペッパーグルメ」、「ぐるなび」といったサイトがある。しかし、それらは、飲食店からカネをもらいながら、「ペイオラ・スキーム」もどきのビジネスを展開している可能性がある(関心のある大学生あたりは卒業論文のテーマにぴったりだろう)。

私には、実体験がある。高知に住んでいたとき、地元の人に教えてもらった地元民御用達の居酒屋は、こんなグルメナビにはまったく登場していなかった。当然だろう。そんなものを利用しなくても、その店は常連客で繁盛しており、旅行者を含めて、客が増えるとサービスが低下することをよく知っていた。ゆえに、そんなものに頼んで、店の宣伝などする必要はまったく皆無であったのだ。

逆に言えば、こんなものをみて、上位にランクされた店に出向くこと自体、ほとんど騙されていると言ってもいいのかもしれない。こうした「詐欺」に気づく人が増えれば増えるほど、そうしたプラットフォームは「うんち化」していくことになる。

ウィキペディアの「うんち化」

ラリー・サンガーとジミー・ウェールズによって2001年に設立されたウィキペディアは、ほとんど匿名のボランティアによる分散型の編集システムで、常に非営利として運営されてきた、と10月18日付のNYTは紹介している。そのサンガーは現在のウィキペディアに警鐘を鳴らしつづけている。

2025年6月、彼はXにおいて、「ウィキペディアは皮肉なものだ。私たちは声なき人々に声を与えたかったが、そこに現れたのは、歴史上最も効果的な体制(エスタブリッシュメント)側プロパガンダの機関だった」と辛辣な言葉を吐いている。

さらに、ウィキペディア上で、「九つの論題」と題する問題提起を行った。マルティン・ルターが有名な「95カ条の論題」を意識したこの論題は、ウィキペディア自体の改革の必要性を訴えている。別言すると、ウィキペディアの「うんち化」への対策が必要であるとサンガーは考えているに違いない。

九つの論題を概説すると、つぎのようになる。

【1】 「コンセンサス」による意思決定を終わらせる。ウィキペディアの、編集上の論争を「コンセンサス」に基づいて決定するという方針は不合理である。ウィキペディアの 「コンセンサス 」という概念は組織的な虚構であり、正当な反対意見を全会一致という偽りの見せかけの下に隠すために支持されているにすぎない。

【2】記事の競合を可能にする。編集者が妥協を拒むならば、中立性を実践することは不可能である。それにもかかわらず、ウィキペディアは現在、そのような妥協を許さない編集者によって率いられている。その結果、欧米の支配階級の狭い視点、すなわち「グローバリスト」「アカデミック」「世俗的」「進歩的(GASP)」な視点が好まれるようになった。実際、ウィキペディアは組織的な偏見を認めており、他の一般的な見解は疎外され、誤って表現され、あるいは完全に排除されている。問題は、ある視点が編集上の正当性を独占している以上、真の中立性は不可能だということだ。サンガーは自然な解決策を提案している。すなわち、ウィキペディアは、明示的に宣言された枠組みのなかで書かれた、競合する複数の記事を許可すべきだというのだ。

【3】ソースブラックリストを廃止する。先に論じた「ウィキペディアの信頼できる情報源/恒久的な情報源リスト」とは逆に、匿名の「MrX 」は、ちょうど7年前に、ウィキペディアの記事で使用してよいメディアソースと使用してはいけないメディアソースを決定する、いわゆる通年ソースのリストを提案した。このページはイデオロギー的に一方的で、基本的に好ましくないメディアをブラックリストに載せている。ウィキペディアンは現在、このリストを厳密ではあるが非公式な方針として扱っている。このやり方は改めるべきだというのがサンガーの提案だ。ウィキペディアは、現在ブラックリストに載せられている情報源からの引用であっても、再び明示的に許可すべきであるという。

【4】元の中立性方針を復活させる。要するに、ウィキペディアは真の中立性へのコミットメントを新たにしなければならない。

【5】「すべてのルールを無視する 」を廃止する。2001年2月6日、サンガーは新参者を励ますために、このユーモラスなルール「すべてのルールを無視する」を書いたが、それは、今や内部関係者を説明責任から守る役割を果たしてしまっているという。ゆえに、ウィキペディアはこれを廃止すべきだと主張している。

【6】ウィキペディアのリーダーを明らかにする。健全なガバナンスの基本原則は、リーダーがだれであるかを知ることであるにもかかわらず、ウィキペディアでもっとも権威のある利用者(「チェック利用者」、「官僚」、裁定委員会メンバー)は、ほとんどが匿名だ。このようなユーザーの14.5%しか、完全な実名を明かしていない。このような高位の個人は、明らかに実名とフルネームで識別されるべきであり、そうすれば現実の世界で説明責任を果たすことができる。

【7】記事の評価を公開する。ウィキペディアの記事に対する一般からの評価とフィードバックのシステムは、とっくに導入されている。現在、記事は大胆に論争の的となるような立場をとっているが、一般市民にはフィードバックを提供する適切な方法が与えられていない。これは一般市民に対して失礼である。

【8】無期限ブロッキングの廃止。ウィキペディアの強権的な無期限ブロック(通常は永久的な禁止)は不当である。これでは多くの優秀な編集者が離れていく。永久ブロックは、正当な目的を果たすためというよりも、イデオロギー的な適合を強制し、小領主を守るために使われることがあまりにも多い。管理者が説明責任をほとんど果たさず、監視も最小限であるため、この問題は定着している。

【9】立法プロセスを採用する。ウィキペディアの新しい方針、手順、プロジェクトを採択するプロセスは驚くほど弱いものである。ウィキメディア財団(WMF)はイニシアチブを開始したが、これらは主要な編集方針を確立するものではない。漸進的な方針の微調整では、ウィキペディアに必要な大胆な改革を実現することはできない。重要な革新を採用するための明確な前例が存在しない。プロジェクトは、現状のままを好む不公正で匿名の寡頭政治に支配されている。この停滞は終わらせなければならない。ウィキペディアには、公正な選挙によって選ばれる編集議会が必要だ。

これを読めば、ウィキペディアがすでに「うんち化」の途上にあり、だからこそ、改革が必要であることが理解できるだろう。おそらく日本語で書かれたウィキペディアについても、このサンガーの論題がそのまま関連しているのではないか。

2025年9月30日、イーロン・マスクは自身のAI企業xAIを通じて「グロキペディア」(Grokipedia)を発表した。「Grok用語集へようこそ: xAIのスターAIガイド」によると、「GrokipediaはWikipediaに代わるものとして構想されており、より正確で中立的、かつ動的に更新される情報リポジトリを提供するよう設計されている。ウィキペディアのコミュニティ編集モデルとは異なり、GrokipediaはxAIのGrokモデルを活用し、自動ファクトチェック、リアルタイム更新、バイアスの削減を目指している」という。

ウィキペディアの「うんち化」への懸念がマスクを奮い立たせているに違いない。もちろん、成功するかどうかはまったくの未知数だが。

集合知の頼りなさ

ウィキペディアが登場した当時、米国だけでなく、日本でも注目を集めた。ゆえに、衆人環視のもとで、比較的まともなコンテンツが公開されていたように思う。たとえば、初期段階のロシア語のウィキペディアにおいて「経済学」(Экономическая наука)を検索すると、Шиобара Т., Маркистский взгляд на нынешную российскую экономику, Экономическая наука современной России, № 2, 2002 г.という私の論文「現在のロシア経済に対するマルクスの見解」が引用文献として挙げられていた。たぶん、2003年ころから10年間くらいは、アダム・スミスらと肩を並べて私の名前も引用文献欄にあった。この事実を心から誇りに思っていたと、私は認めないわけにゆかない。

しかし、ウィキペディアへの関心が薄れると、その内容は陳腐化したようだ。すでに、この連載でも指摘したように、たとえば「ディスインフォメーション」についてのウィキペディア情報は間違っている。要するに、まったく不勉強なのだ。しかも、サンガーが「歴史上最も効果的な体制(エスタブリッシュメント)側プロパガンダの機関」に成り下がっているウィキペディアの状況を教えている。

私は、この連載(34)「ディスインフォメーションの地政学」(上、下)において、つぎのように記述しておいた。

「なお、日本語の「ウィキペディア」では、ディスインフォメーションを「偽情報」と解釈して、「偽情報」の解説を紹介している。ところが、英語のdisinformationをみると、しっかりと「これはロシア語のдезинформацияの借用訳であり、音訳するとdezinformatsiyaとなり、どうやらKGBのブラック・プロパガンダ部門のタイトルに由来すると考える者もいる」と書かれている。わかってほしいのは、日本語の説明はまったく不十分であり、こんなものを読んでも、ディスインフォメーションの本質にまったく近づけないどころか、誤解を深めるだけであるということだ。日本の知的程度の低さがよくわかる残念な実情を知ってほしい。日本では、「バカによるバカの再生産」が着実に広がっているのである。もっといえば、私はウィキペディアの情報を信じていない。公務員らがよからぬ思惑から、ディスインフォメーション工作の一環として、安易に流されるアホを情報操作しているのではないかと疑っている。」

まさに、ウィキペディアは「うんち化」しつつあるのである。

ご支援を求める!

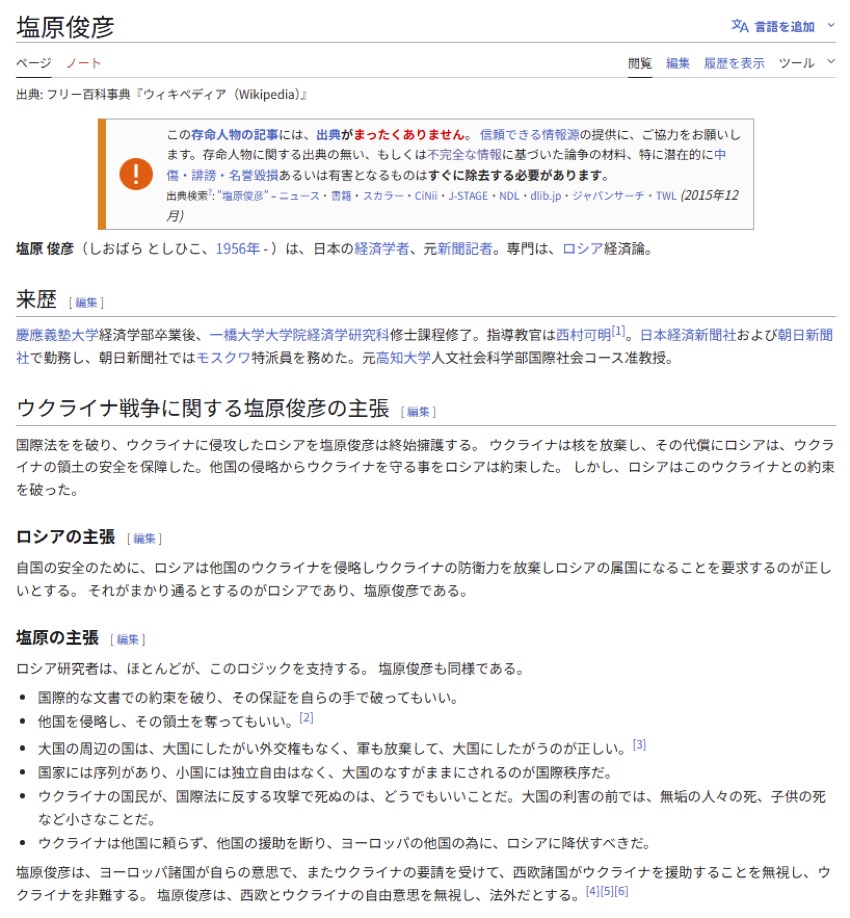

この拙稿を執筆するにあたり、久しぶりに「塩原俊彦」を10月19日に検索してみた。すると、下記のように記述されていた。

第一に、匿名で他人を批判するのは卑怯であり、私はそういう人を軽蔑する。第二に、これを公開しているウィキペディアに悪意を感じる。そう、偏向した情報をそのまま公開するのはおかしい。

具体的にみてみよう。「国際法をを破り、ウクライナに侵攻したロシアを塩原俊彦は終始擁護する」という一文がある。ひどい記述間違いがあるままに、こんなものを公開しているウィキペディアはまさに「うんち化」している。そのうえで、投稿者は「終始擁護する」と書く。「嘘を書くな」と言いたい。この間違いは重大であり、名誉棄損に値する。

「塩原の主張」の各項目についても、私の名誉を毀損するためにひどく大雑把で根拠のない断言をしている。投稿者は何を根拠にこんなことを書くのだろうか。

「塩原俊彦は、ヨーロッパ諸国が自らの意思で、またウクライナの要請を受けて、西欧諸国がウクライナを援助することを無視し、ウクライナを非難する」という文書は、日本語として文章そのものが成立していない。こんな稚拙な文章を公開しているウィキペディアは、「うんち化」を自ら証明しているようにみえる。

「塩原俊彦は、西欧とウクライナの自由意思を無視し、法外だとする」という文章もまったく意味不明だ。おいおい、私がいつどこでこんな意味不明なことをのべたというのだ。

私は毎日の研究に忙殺されているため、こんなウィキペディアの投稿を相手にするだけの時間がない。そこで、この連載の読者のなかでウィキペディアの「うんち化」を少しでも抑止する必要があると思われる方に、この項目を修正するようウィキペディア上で健筆をふるっていただきたいと思う。できれば、2024年度岡倉天心記念賞を受賞した『帝国主義アメリカの野望』や新刊の『ネオ・トランプ革命の深層』も紹介してほしい。

ほかにも、ウクライナ戦争、アルコールなど、私の連載内容をご覧いただきながら、ウィキペディアの大間違いを糺してほしい。

どうだろうか。ドクトロウのいうように、プラットフォームの「うんち化」が広範囲に進んでいることがわかってもらえただろうか。読者は「情報リテラシー」を鍛錬し、これに対抗してゆかなければならない。私も同じである。それにしても、ウィキペディアをみると、日本人の白痴化度合いがよくわかる。「うんち化」を食い止めてほしい。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)