第9回 ウクライナを売った男、ゼレンスキー

国際前章では「次回は次の2つについて書きたい」と述べて筆をおきました。

*「ミンスク合意」とは何か

*ゼレンスキー大統領とは誰か

しかし、連れ合いが野菜づくりの作業中に畑の溝に足を取られて捻挫し、車椅子の生活となり、その世話で続きを書く精神的肉体的ゆとりがなくなってしまいました。

そうこうしているうちに、ウクライナのゼレンスキー大統領が2022年3月23日、日本の国会でオンライン形式の演説を行ったというニュースを、 研究所の一員が知らせてくれました。

そこでさっそく調べてみたら、その演説全文がNHKのサイトに掲載されていることが分かりました。そこで、その全文を読んでみたのですが、NHKに掲載されていたプーチン演説と違って、ほとんど心を動かされませんでした。

ゼレンスキー氏は大統領になる前までは、 映画をつくり主役まで演じていますから、テレビ画面で彼の演説を視聴したひとたちは、その演技に魅了され感動したのかも知れませんが、私が文字で読んだ限りでは内容に嘘が多く、むしろ嫌悪感を覚えました。

ところがNHKによると、共産党の志位委員長すら、ゼレンスキー演説の嘘を指摘することなく、記者団に次のように述べたそうです。

「ロシアによる侵略と戦争犯罪にたいする深い憤りと、祖国の独立を守り抜くという強い決意が伝わってきた。日本として、経済制裁と非軍事の形での復興支援を行っていく必要がある。生物化学兵器も核兵器の使用も断じて許さないという声を上げていくことが重要だ」。

そこで以下、 「ゼレンスキー演説の嘘」と、私が「嫌悪感を覚えた」理由を説明したいと思います。

ゼレンスキー大統領は、まず冒頭部で「両国の首都は8,193キロ離れていて、飛行機では15時間かかりますが、自由を望む気持ち、生きたいという気持ち、それに平和を大切に思う気持ちに距離がないことを、2月24日に実感しました」と述べ、さらに次のように繋ぎました。

ロシアがウクライナ全土の平和を破壊し始めたとき、世界中が戦争に反対し、自由、世界の安全、すべての社会における調和のとれた発展を望んでいることを実感しました。

日本はこうした役割を果たすアジアのリーダーです。日本はロシアが始めたこの残酷な戦争を止めるため、ウクライナの平和のため、すぐに動きだしてくれました。

ここでゼレンスキー大統領は、ロシアが2月24日に「ロシアがウクライナ全土の平和を破壊し始めた」と述べています。ここに先ずいくつかの嘘があります。

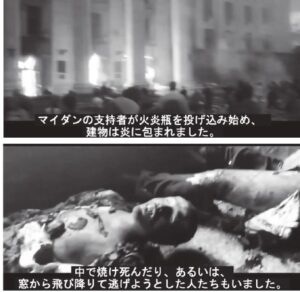

①ウクライナ国内の戦争は、すでに2014年のキエフ(マイダン広場)における流血事件を伴うア メリカ主導のクーデターから始まっています。この武装集団を裏で訓練したのもアメリカだったことは、すでに知られた事実となっています。

②さらに、 2014年5月2日には、そのクーデターに抗議してオデッサの労働組合会館前で開かれた集会にたいして、暴力的な襲撃が行われ、会館内に逃げ込んだ市民に火焔瓶を投げ込み、多くのひとを焼死させました。

③ドキュメンタリー『ウクライナ・オン・ファイヤー』を見ていただければお分かりのように、その凄惨さは眼を覆いたくなるほどのものです。市民を生きたまま焼き殺した映像も載っています。

④ウクライナ国内の戦争は、オデッサからさらに東部へと広がり、 「ロシア語話者の住民が多く、ロシアに亡命したヤヌコビッチ大統領の支持基盤だったドンバス地区」への空と陸からの攻撃も、すでに2014年から始まっています。

⑤ウクライナ軍によるドンバス地区への攻撃は、 一般市民の住宅、店舗、学校、病院などへの攻撃ばかりで、 軍事施設への攻撃はほとんどありませんでした。というよりもドンバス地区は、ウクライナのクーデター政権を認めないという理由だけで攻撃されたのですから、住民には自分たちを守ってくれる正規軍や軍事施設を持っていなかったからです。

ちなみに、アメリカが大量の武器を東欧諸国に供給し、その武器をNATOがネオナチの武装集団に与えて訓練してきたこと、今も訓練していることは、次の論考で詳述されています。

* NATO Is Arming and Training Nazis in Ukraine, as US Floods Russia’s Neighbor with Weapons「米国がロシア近辺国に大量の武器を供給し、 その武器をNATO はウクライナ内のナチに与え、 訓練を施している」。

http://tmmethod.blog.fc2.com/blog-entry-827.html( 『翻訳NEWS』2022/03/17)

つまり、ロシアが2月24日に「ウクライナ全土の平和を破壊し始めた」のではないのです。

ウクライナのクーデター政権を認めないという理由だけで攻撃されたドンバス2カ国は、2014年に住民投票で独立宣言をしたのですが、クリミアと違って、ロシアはこれを承認しませんでした。

ドンバ ス2カ国まで承認し、それらをロシアに併合してしまうと、世界の世論がロシアに対して極めて厳しくなることをプーチンは恐れたのでしょう。

しかし今となっては、あのときドンバ ス2カ国を承認していれば、この8年間で奪われた1万3,000~1万4,000人にも及ぶドンバス2カ国の人たちの命を救うことができたはずです。どっちみち今のロシアは、欧米の(そして日本の)メディアによって「袋叩き」なのですから。

そして他方、独立を承認されロシアに併合されたクリミア住民は、実に平和な8年間を楽しんできたのです。

しかし、この8年間にも及ぶドンバス地区の住民の悲惨さは、どこの大手メディアも報道してきませんでしたから、ほとんど誰も知りません(私たちがパレスチナやイエメンの惨劇を知らないのと同じです)。

それどころか、ドキュメンタリー『ウクライナ・オン・ファイヤー』すらも、クーデター前後の描写は実に生々しいのですが、内戦がドンバス地区に移行する直前に、この90分に及ぶドキュメンタリーは時間切れアウトになっています。

ですから恥ずかしながら私も、最近になるまでドンバス2カ国の実態を知らなかったのです。その実態を自分の眼で本当に確認できたのは、つい最近になって次のドキュメンタリーを見たからです。

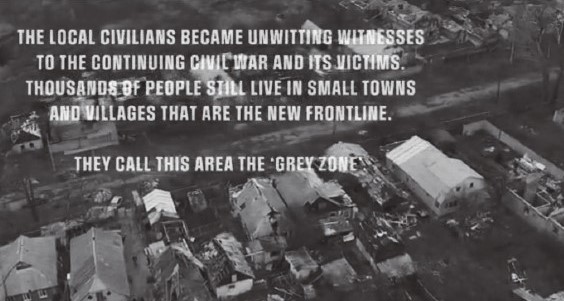

(1)Donbass: The Grey Zone, Life in the Frontline Village(ドンバス:グレーゾーン、最前線の町での生活)

https://rtd.rt.com/shows/documentary/550562-donbass-gray-zone-life /(Feb 25, 2022)

(2)Donbass:Yesterday, Today, and Tomorrow, The history of the Donbass conflict(ドンバス:昨日、今日、明日。ドンバス紛争の歴史)

https://www. rt.com/shows/documentary/550947-donbass-conflict-origins-motives/(Mar 1, 2022)

しかし、この動画の日付をみてください。 (1)は今年の2月25日になっていますし、次の(2)も日付は3月1日になっています。つまり、1つはロシアが行動を開始した翌日ですし、もう1つは行動開始の1週間後なのです。

しかも、このドキュメ ンタリーは誰でも手の空いたときに見れるようになっていませんでした。 「RT24時間放送番組」の決まった時間にしか見ることができなか ったのです。

私は、 夕食を食べながら、 偶然これらのドキュメンタリーを見ることができたのですが、そうでなければ誰もドンバ スの実態を知ることができません。ですから、 私がドンバスの実態を知らなか ったのも、ある意味で当然だったとも言えるわけです。

まして大手メディアしか見ない人には永遠にドンバスの実態を知ることができません。ゼレンスキー大統領がオンライン演説で平気で嘘をつけるのも、このようなメディアの構造があるからでしょう。

とはいえ、なぜロシアはこのようなドンバスの惨状を世界に知らせる努力を怠ったのでしょうか。もっと早くにドンバスの実態を知っていれば、世論の流れも変わったでしょうし、ゼレンスキー大統領もこんなに平気で嘘をつけなかったでしょうから。

というのは、前記ドキュメンタリーのURLをクリックすれば、この動画の短い英文の解説が付いています。たとえば右記 (1)の解説は次のようになっていました(寺島訳)。

ドンバス、グレーゾーン 「最前線の村での生活」

ロシアとの国境に隣接するドネツク共和国とルガンスク共和国は、 ドンバスと呼ばれている。両共和国は二〇一四年にキエフからの独立を宣言し、その後、内戦が続いている。

ミンスク合意により、双方は分離線から2キロメートル後退して軍隊を撤退させることに合意した。しかし、これらの村は緩衝地帯となる代わりに、毎日戦争を目撃し、その結果に苦しんでいる。

地元の人々は、何日も水や電気のない生活を送っている。子供たちは戦争の残骸をおもちゃにして遊んでいる。

ウクライナ軍は何年も前から、メディアが「忍び寄り攻撃」と呼ぶ方法で、 「グレーゾーン」の村々に近づいている。彼らは自分たちの村を「グレーゾーン」と呼んでいる。

この動画「ドンバスThe Grey Zone」は、前線での生活を調査し、地元の人々が語る戦争についての証言を集めている。

ドキュメンタリー GRAY ZONE。ウクライナ軍の爆撃で、廃墟と化したドンバスの町や村。

80歳のアレクサンドルは、迫撃砲の攻撃で家族全員を失ったことを語っている。今は村でただ1人、破損した電線を修理している。

マルガリータは、娘が庭で見つけた迫撃砲の弾薬について、これが日常の生活だという表情で話している。最後に、高校生のデニスは、廃校になった学校を案内してくれた。

内戦の開始以来、この前線の村々では、4,000人近くの民衆が犠牲になっている。

これを見るだけで、ウクライナ政府がドンバスのひとたちにどんな攻撃をかけているかが分かります。ロシア軍が先に攻撃したのではなく、先にドンバスを攻撃した(今も攻撃し続けている)のはウクライナ軍だったのです。

以上のことは、先述の動画 (2)でも十分に証明されています。このドキュメンタリーのURLをクリックすれば、この動画の短い英文の解説が付いています。それは次のようになっていました(寺島訳)。

ドンバス「昨日、 今日、 明日。ドンバス紛争の歴史」

アメリカに扇動されたクーデターによりウクライナが分裂し、同国東部で戦争が勃発してから約7年が経つ。

ロシア国境に隣接するドネツク共和国とルガンスク共和国は、総称して「ドンバス」と呼ばれているが、炭鉱工業の中心地である。この2つは2014年にキエフからの独立を宣言し、内戦が勃発した。

ドンバスには集団墓地が点在し、そこから定期的に民間人の遺体が掘り起こされている。しかし、砲撃と殺戮が続くなか、欧米メディアは沈黙を守った。国連の推計によると、この紛争で1万3,000人以上が死亡している。

ドンバスの人々は、これを「ロシア語を話す住民の大量虐殺」 と呼んでいる。キエフ政府はロシア語を非合法化し、日常生活からロシア語を排除した。国内の広い地域でロシア語を母語とする人がいるにもかかわらず、その使用を禁止・制限しようと努めている。

この動画『ドンバス。昨日、今日、明日』は、2014年に危機が始まる前に繰り広げられた出来事をも振り返る。歴史家やジャーナリストが、紛争、当事者、その動機について見解を述べ、同時にドネツク州とルガンスク州の一般民衆が戦争の恐ろしさを語っている。

御覧のとおり、ドネツクでは、国連の統計ですら1万3,000人以上が死亡していることを示しているのです。ドンバスにはあちこちに集団墓地が点在し、そこから今でも民間人の遺体が掘り起こされています。遺体の多くにひどい拷問による損傷が認められ、妊婦の遺体も数多く見つかっています。

しかし、砲撃と殺戮が続くなか、欧米メディアは沈黙を守り、そして突然、 「ウクライナが攻撃されている」 「ロシアの侵略が始まった」と叫び始めたのでした。ドンバスの悲惨は誰も伝えなかったのです。

ところがゼレンスキー大統領は、オンライン演説で、 「2022年2月24日からロシアの攻撃が始まり、その結果、ウクライナに多くの被害を出した」と言っています。

が、このドンバスの映像を見ていただければお分かりのとおり、事実は全く違います。

ロシア軍はプーチン大統領によって「民間人を犠牲にするな」と言われていますから、攻撃の対象は軍事的に重要なところに限られています。しかもシリア内戦で証明されたように、ロシア軍のミサイルは正確に標的だけに命中します。

他方、ウクライナ軍、特にネオナチの武装集団は残虐なことで知られていますから、学校や住居も平気で破壊します。アメリカ軍がベトナム戦争でおこなった行為と同じです。その典型例が「ソンミ村の虐殺」でした。

しかもウクライナ軍、とくにネオナチの武装集団は、自分たちの配色が濃くなると民間人に紛れ込んだり、公共施設(学校・病院・劇場など)に逃げ込みます。

プーチン大統領が「民間人・公共施設を犠牲にするな」と言っていますから、ロシア軍の戦いは非常に辛いものになっています。プーチンの命令で、むしろロシア軍に犠牲者が増えているのです。

ロシアは、脱出を希望する人々に安全な脱出路を用意するために、ウクライナ側と交渉しようとするのですが、たとえ交渉がまとまっても、ウクライナ軍はそれを守ろうとしません。民間人が全て脱出し自分たちだけになればロシア軍に殲滅されることは分かっているからです。

ロシア軍の強さはシリアの内戦でも十分に証明されています。無敵を誇っていたイスラム原理主義集団ISISすら、シリアのアサド大統領の要請で激戦地に乗り込んだロシア軍があっという間に制圧してしまったからです。米軍でさえ手を焼いていたイスラム過激派の勢力です。