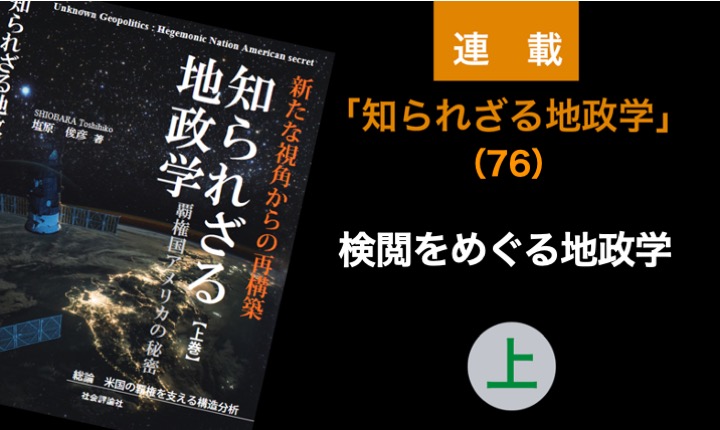

「知られざる地政学」連載(76):検閲をめぐる地政学(上)

国際

2025年1月20日、大統領に就任したばかりのドナルド・トランプは、「言論の自由を回復し、連邦政府の検閲を終わらせる」というタイトルの大統領令に署名した。今回は、世界中の各国政府と検閲について考察することで、地政学的な比較を行うことにしたい。

トランプの大統領令

まず、この大統領令の内容について説明する。第一条において、合衆国憲法修正第一条は、政府の干渉を受けずに公の場で自由に発言するアメリカ国民の権利を保障しているのにもかかわらず、「過去4年間、前政権は、ソーシャルメディア企業などの第三者に、連邦政府が承認しない発言を修正、削除、またはその他の方法で抑制するよう、しばしば相当な強制圧力をかけることで、オンライン・プラットフォーム上の米国人の発言を検閲し、言論の自由を踏みにじった」、と辛辣な批判をのべている。そのうえで、「連邦政府は、「ミスインフォメーション」、「ディスインフォメーション」、「マルインフォメーション」に対抗するという名目で、全米のアメリカ市民の憲法で保護された言論の自由を侵害し、政府が望ましいとする公共の議論に関する重要な問題についての見解を推進するようなやり方をとった」と記している。

ここで、「ミスインフォメーション」(misinformation)は正誤にかかわる「誤報」、「ディスインフォメーション」(disinformation)は真偽にかわわる「偽情報」、「マルインフォメーション」(malinformation)は悪意の有無にかかわる「悪意のある情報」を意味している。しかし、この理解は間違っている。すでに、連載(62)「ディスインフォメーションをばら撒くNHK」(上、下)や連載(42)「ディスインフォメーション規制は政治的検閲に変る」(上、下)などで何度も書いてきたように、トランプの大統領令の理解はもともとのロシア語の原義「дезинформация」(デズインフォルマーツィヤ)から離れてしまっている。

私からみると、ロシアと距離の近いヨーロッパでは、ロシア語の原義からそう離れず、「意図的に騙す」ための情報であるという意味を保ってきた(2025年1月の世界経済フォーラムのような場で、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は、ディスインフォメーションとミスインフォメーションを並列的に語り、米国流の誤った解釈に近づいた発言をしている。事態は不勉強な者たちによってますます悪化している)。ところが、米国人はどうやら真偽にかかわる「偽情報」という意味で解釈するようになったようだ。はっきり言えば、これは誤訳である(私は、この例などを複数使って、『思想の地政学』という本用原稿をいま書いている)。その誤訳を日本は踏襲している。私に言わせれば、日本人の大多数がアホであることの証明であるように思われる。

『現代地政学事典』に私が書いた項目「サイバー空間のディスインフォメーション」で、「サイバー空間においては、情報が迅速かつ安価に伝播することから、意図的に不正確な情報を発信して情報操作(manipulation)しようとする動きが世界中に広がっている。これがディスインフォメーション(disinformation)である」と説明しておいた。残念なのは、こうした先駆的業績をしっかりと勉強し、引用する者がそもそもほとんどいないのだ。この私の説明において、ディスインフォメーション(disinformation)がロシア語(дезинформация)の英語訳であるとも書いておいたのだが、若い研究者はその事実すら知らない。実証研究の砦、一橋大学大学院で学んだ私からみると、もはや日本の社会科学研究は終わっている。なぜなら、一つのキーワードを分析するとき、1カ月や2カ月をかけて徹底的に過去の先駆的研究成果を収集し、検討するのは最低限の学術的姿勢なのだ。この基本すらまったく身につけていないアホどもが偉そうに発言しているのを見聞きして、日本の社会科学研究は終焉を迎えたと言わざるをえないのである。

トランプ政権の方針

もとに戻ろう。トランプの大統領令では、米国の政策方針として、①米国国民が合衆国憲法によって保護された言論を行う権利を確保する、②連邦政府の役人、職員、または代理人が、合衆国市民の言論の自由を違憲に侵害する行為に関与したり、そのような行為を容易にしたりしないことを確保する、③納税者の資金が、合衆国市民の言論の自由を違憲に侵害する行為に関与したり、そのような行為を容易にしたりするために使用されないことを確保する、④保護された言論の検閲に関する連邦政府の過去の不適切な行為を特定し、是正するための適切な措置を講じる――という四つを挙げている。

さらに、保護された言論について、その検閲を廃止するとして、Ⓐ連邦省庁、機関、団体、役員、職員、または代理人は、本命令第2条に反する方法(前記①~④)で行動したり、連邦の資源を使用したりしてはならない、Ⓑ司法長官は、行政省庁の長官と協議の上、この命令の目的および政策に反する過去4年間の連邦政府の活動を調査し、政策担当副長官を通じて大統領に提出する報告書を作成するものとし、報告書の調査結果に基づき、適切な是正措置を講じるための勧告を添えるものとする――と記されている。

トランプの「怒り」

トランプがなぜこうした大統領令を出したかについては、よく知られている。1月20日付の「ワシントンポスト」によれば、保守派は長年、2021年1月6日の米連邦議会議事堂襲撃事件の余波で、テクノロジー企業がトランプの投稿を禁止したことを挙げ、テクノロジー企業がオンライン上で保守派の意見を抑制していると非難してきた、と指摘している。また、新型コロナウイルスのワクチン接種に関する誤った情報を削除するようテクノロジー企業に圧力をかけるバイデン政権の取り組みは、米国民の言論に対する違法な政府介入に等しいと主張してきた、とも書いている。

ただし、これらの主張は、トランプ大統領が保健福祉長官に指名したロバート・F・ケネディ・ジュニアや複数の共和党議員が、バイデン政権と複数の政府機関を相手取って起こした訴訟の中心的な争点であった。だが、最高裁は2024年夏、6対3の判決で、連邦当局がソーシャルメディア企業に投稿の削除圧力をかけることを大幅に制限する取り組みを却下した。同裁判所は、州および個人が、コミュニケーションによって被害を受けたことを証明できなかったと判断したのである。

それでも、トランプは、バイデン政権下で、政府に屈したソーシャルメディア企業が引き起こした情報操作に恨みをもちつづけてきた。その結果、「大統領選が盗まれた」とずっと思ってきたのである(連載【43】「情報統制の怖さ:アメリカから世界へ」[上、下]を参照)。

そんな彼は、大統領令のなかで、バイデン政権が米国人の意見の検閲に関与したかどうかを調査するよう司法長官に指示している。加えて、司法省に対しては、調査結果と今後の対応についての提言を報告書にまとめるよう指示している。おそらく、復讐や報復をしようとしているのだろう(この問題は別の機会に論じる予定)。

コミュニケーション品位法230 条をめぐる問題

次に問題になるのは、コミュニケーション品位法第230 条である。第230条は、テクノロジー企業が自社のサービス上でユーザーが共有する投稿について法的責任を負わないことを保証する、テクノロジー企業に対する法的保護条項である。その詳しい説明は拙著『帝国主義アメリカの野望』の167~169頁を読んでほしい。ここでは、トランプが共和党に働きかけて、第230条を覆す法案を成立させるつもりだとのべていたことを紹介するだけにとどめたい(R・Fケネディが紹介している動画を参照)。そこでは、検閲に関与した連邦職員全員を解雇することも約束した。さらに、「有害な検閲産業(censorship industry)全体を解体する」と約束し、ソーシャルメディア上の投稿を削除するためにフラグを付ける非営利団体や大学への連邦政府からの資金提供を停止すべきだとした。

この「恐ろしい」予告は、トランプ就任前に効き目を発揮した。トランプの2期目就任を前に、多くのテクノロジー企業は、自社プラットフォーム上の情報のファクトチェックや削除の取り組みから手を引いた。たとえば、メタは1月7日、米国における大規模なファクトチェックプログラムに代わるものとして、コミュニティノートを採用すると発表した。コミュニティノートは、Xで採用されているやり方で、Xでは、どのユーザーもコミュニティノートへの参加をリクエストできる。承認されれば、不正確である、またはより詳しい説明が必要であると主張する投稿に対してノートを提案することができる。「異なる視点」を持つ投稿者から十分な支持を得たノートは、公開されると、同社は述べている。このシステムは、両党の合意を確保することを目的としている。

さらに、メタは、2021年1月6日の米連邦議会議事堂襲撃事件後に同社のソーシャルメディアアカウントを停止したことは検閲行為に当たるとして、トランプが起こした2021年の訴訟で和解した。メタは2025年1月29日、この訴訟問題の解決に2500万ドルを支払うことで合意したと発表したのである。和解金の大部分である2200万ドルは、トランプ大統領の図書館建設資金に充てられ、残りの金額は訴訟の他の原告に分配される。

つぎのターゲットは検閲産業

トランプ政権のつぎのターゲットは、「オンラインパブリッシャー(電子情報としてニュースを報道する組織・機関)の信頼性を評価する企業であるNewsGuardを挙げている」と、2025年1月22日付のWPは報じた。NewsGuardは、「検閲産業複合体」と呼ばれる検閲を通じて金儲けをしている巨大組織の一つである(私は、拙著『帝国主義アメリカの野望』のなかで、「「検閲産業複合体」(censorship-industrial complex)という名称を生み出したジャーナリスト、マイケル・シェレンバーガーが「検閲産業複合体は拡張的であり、宣教師としての熱意をもっている」とのべているのだ[資料の30頁]と書いたことがある)。

2024年12月24日付のWPによれば、NewsGuardは、2018年以降、どのサイトが信頼でき、どのサイトが信頼できないかを評価するジャーナリストチームを擁し、広告主にオンラインパブリッシャーの党派に偏らない評価を提供する事業を展開している。同社は、サイトが誤りを訂正しているか、所有権や資金源を開示しているかなど、九つの標準的な評価基準を使用し、0~100%の評価を行っている。

しかし、NewsGuardのビジネスモデルは主として保守派から疑問を投げかけられている。トランプが連邦通信委員会(FCC)委員長に指名したブレンダン・カーは、2024年11月に主要なテクノロジー企業宛てに送った書簡で、NewsGuardが「検閲カルテル」を促進していると非難した。

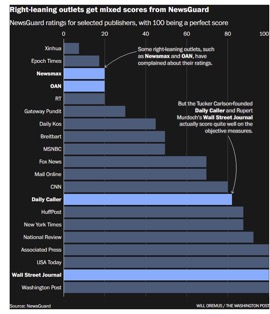

NewsGuardは、Microsoftを初期顧客とし、同社の信頼性評価をEdgeブラウザに組み込んだ(Google、Facebook、その他のインターネット大手は、ユーザーの検索結果やフィードのトップに表示されるサイトや投稿を決定するために、独自の不透明なアルゴリズムを使用することを選択した)。その評価が実際にどのようなものであるかは、下表をみればわかる。100%に近いほど、評価が高いことを意味している。興味深いのは、保守派のFOXニュースの評価が相対的に低く、WPの評価が極端に高いことである。保守派からみれば、この評価は看過できず、保守系のパブリシャーを不当に貶めていることになる。

各オンラインパブリシャーの格付け評価

(出所)https://www.washingtonpost.com/technology/2024/12/24/newsguard-disinformation-censorship-free-speech/

とくに、2021年1月6日の連邦議会議事堂襲撃事件の後、主要なソーシャルネットワークはトランプを追放または無期限停止処分とし、トランプの怒りを買った。右派の間でオンラインコンテンツの規制は、基本的に好ましくない意見を封じるリベラル派の陰謀であるという疑いを煽ることにつながった。その感覚は、2022年にイーロン・マスクがTwitterを買収する動機づけとなった。マスクが厳選したジャーナリストグループが、Twitterの内部文書をくまなく調査し、行き過ぎたコンテンツ規制や反保守派のバイアスを示す証拠を洗い出した一連のツイート(Twitter Files)が公開されたことで、より一層、「不当な規制」という見方が強まった。その文書のなかには、2021年にNewsGuardがTwitterの経営陣に提出した提案書も含まれており、Twitter Filesの共同執筆者であるリー・ファングは、これを「政府や企業顧客が、自らの利益に反する意見を封殺するための不透明な代理人」と呼んだ。まさに、検閲請負人としてのNewsGuardがクローズアップされたことになる。

2023年に共和党が下院の主導権を握ると、新たに就任した委員会の一つ、中小企業委員会のロジャー・ウィリアムズ(共和党、テキサス州選出)らは、同年9月に「検閲複合体」と称する66ページの報告書を作成し、国務省と国防総省がNewsGuardに数十万ドルの助成金を交付したことを批判した。

報告書によると、「インターネットの信頼ツール」と自称するNewsGuardは、ニュースや情報源の信頼性を格付けし、読者や広告主に信頼できる情報源を伝える国内の営利企業であるNewsGuardはオンラインメディアに加え、ポッドキャスト、ブログ、放送ニュース番組、テレビネットワークも格付けしている。2018年の開始以来、NewsGuardは9カ国におけるニュース関連のオンライン活動の95%を占める3万5000以上のニュースおよび情報源を評価している。これらの評価は、広告業界におけるNewsGuardの広範なパートナーシップと組み合わさり、ニュースメディア分野における勝者と敗者を選別している。

さらに、報告書は、NewsGuardの「低い評価がとくに小規模な報道機関にとって有害である」と指摘している。成長に必要な収益を失い、信頼できないと描写されて評判が傷つき、発行部数が減少することで、競争力が妨げられるというのである。さらに、NewsGuardの行っている評価結果に「客観性を求めることは不可能である」と断じている。「NewsGuardは評価を公表しており、その作業の透明性は確保されているが、それでも評価が党派的な視点から行われることは避けられない」という。こうしたことから、報告書は、「報道機関の「信頼性」格付けを行う組織は、連邦政府からの資金援助や支援を受けるべきではない」とのべている。

「知られざる地政学」連載(76):検閲をめぐる地政学(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆ISF主催公開シンポジウム:トランプ政権とウクライナ戦争の行方 ~戦争終結に何が必要か~

☆ISF主催トーク茶話会:松田智さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:櫻井春彦さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:植草一秀さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)