旅三昧2024、与論島の森瑶子霊廟に、再婚の夫が妻とカフェ(160-2)

社会・経済(インドへの一時帰国から日本に戻ってきましたので、タイトルはそのままです)

【モハンティ三智江のインドからの帰国記=2025年3月4日】昨年、旅三昧の1年だったことは前々回に触れ、中でもハイライトともいうべきフィリピンの慰霊旅行について記したが、今回は国内のハイライトについてご報告したい。

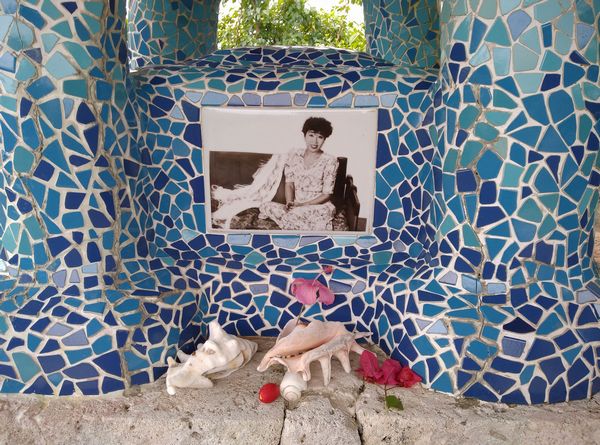

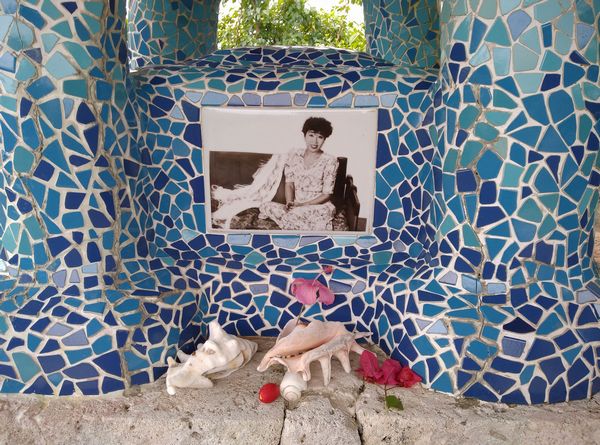

与論島の東岸(皆田海岸近く)にある森瑶子の霊廟。海を見下ろす高台の赤い琉球瓦屋根の小さな霊廟は、在りし日の故人を偲ばせる瀟洒さだった。

フィリピンから戻って10日後の12月8日に奄美大島に飛んだ(ピーチ航空で片道8300円)。港が裏手の小綺麗なビジネスホテル(ポートホテル奄美、1泊5000円)に2泊して、馬車山の透明な海や「田中一村(いっそん)記念美術館」(鹿児島県奄美市笠利町大字節田1834、0997-55-2635)を堪能した後、フェリーで与論島に渡った(奄美の名瀬港を5時40分発14時着)。

主目的は1993年に急逝した人気女流作家、森瑶子(1940-1993、享年52)の墓参りをすることだった。12月11日に古希を迎えることになっていた私は、ありきたりの旅でなく、後々記念に残るようなスペシャルなツアーをしたかった。で、与論に白羽の矢が当たったわけだ。

1980年代に一世を風靡した華やかな女流作家が最期の地として選んだ与論に飛ぶことに決めたのだった。島をこよなく愛し、別荘を建てたばかりか、墓所まで設けた森瑶子、若い頃からいつか同島に渡りたいと焦がれていたのだが、実現するのに30年を要してしまった。

が、ネットで予約した民宿明星荘(鹿児島県大島郡与論町麦屋1659、0997-97-3673)は、老朽化しており、奄美で泊まった快適なホテルとは大違い、がっかりさせられた。宿泊先は、旅の善し悪しを決める大事な要素だが、外れも外れ、大ハズレだった。ちなみに、私が同宿を選んだ理由は、百合ヶ浜が近いことと、森瑶子の墓が歩いて行けそうな東海岸にあり、個室で1泊5000円で、港までの送迎があることなどだったが、せっかくの与論島のファーストデーが甚だよくないものになってしまった。

森瑶子の霊廟の中に、ガウディ風デザインの祭壇が設えられ、四面には作家の生前の写真が嵌め込まれていた。濃淡ブルーのイタリア産タイルがちりばめられ、お洒落。

とりあえず2階の和室(畳ボコボコ、洗面台はあるが、バストイレは共同)にチェックイン、落ち着いてから、気を取り直して出かけることにした。宿の主人に森瑶子の墓の所在を訊いて外に出たのだが、午後も遅かったこともあり、その日は徒歩15分の大金久(おおがねく)海岸だけ見て終わった。

しかし、淡いターコイズブルーの海の美しさには魅せられた。曇天なのに透明な浅葱色(あさぎいろ)、内地ではありえないこんな美色がどうしてといぶかるほど、感嘆の息が漏れた(後でわかったことだが、珊瑚礁の海で川が1本もないから、汚染されないままのピュアさを保っているということらしい)。

干潮時沖合1.5キロに現れるという砂州(幻の島、百合ヶ浜)には残念ながら、渡れなかったが(4月から8月の夏がベストとか)、小麦粉のようにきめ細かい白砂の浜には、珊瑚のかけらや扇形の白い貝が無数に埋まり、ポケットに拾いながら歩いた。浜が尽きる中途まで来て、背後の岩場で休憩、陽を避けて木陰に逃れ、飽きることなく、海を見つめた。人影は2、3人、ダイビングを楽しむ若い男女だ。ともあれ、森瑶子が与論の海をこよなく愛した理由が納得できた思いだった。

翌12月11日、めでたく古希を迎えた私は菓子パンとインスタントコーヒーの朝食を済ませると、いざ出発、大金久海岸伝いに作家の墓に向かうことにした。昨日行けなかった浜の突き当たりまで歩いていくと、次々に美しい岩場の入江(船倉=せんそう=海岸)が開け、途上の風光が素晴らしく、砂浜が尽きたところから陸(おか)側にのぼると、古めかしい今にも朽ちそうな小さな鳥居が現れ、その向こうの崖下にまたしても美しい入江(鳩の海)が開けていた。

森瑶子が与論島に建てた別荘(奥の赤い屋根)のガーデンテラスは、カフェに改造され、今も森瑶子ファンが訪れる。

崖上(がいじょう)からの眺望を堪能した後、また来た道を戻り、丈の高いサトウキビ畑に囲まれた一本道を歩いて行くと、初老の地元女性が通りかかったので、森瑶子の墓のありかを尋ねると、偶然にも彼女(井上智子さん)は生前の作家と親しくしており、東京・四谷の聖イグナチオ教会で行われた告別式(1993年7月8日)にも参列していたことがわかった。あとで話はゆっくり聞かせてもらうことにして、まずは墓参りに向かった。

石段を上がった高台の上に琉球瓦屋根の小さな霊廟があって、その下に海色のタイルを散りばめた祭壇が設(しつら)えられ、四面には在りし日の作家の写真が嵌め込まれていた。森瑶子が愛した与論の海を見下ろす高台にある凝った造りの霊廟で、石段の脇の石垣に埋め込まれたプレート(石板)には、森瑶子がここに永眠する旨が彫り込まれていた。

帰路、井上さん宅に寄らせていただき、ハウス栽培で生計を立てる野外でお話を伺った。「与論に新しい文化の風を吹き込んだ」と、作家のこの地への貢献を称揚してやまない姿が印象的だった。途中、軽トラックから降りてきて顔を見せたご主人が、森瑶子のお墓をデザインしたという愛称マニュさん(井上清一郎さん)であった。ラピスラズリ色のタイルははるばる、イタリアから取り寄せたものらしかった。

お墓に隣接する広い土地の奥まったところに「シーサイドガーデン」という、森瑶子の元イギリス人亭主と後妻が経営するカフェがあり、開店時刻の11時を過ぎたので、暇(いとま)を告げて引き返した。シーサイドガーデンは、森瑶子が与論島に1億円をかけて建てた別荘のガーデンを改装して一般向けにオープンしたもので、入場料は500円、飲み物付き(有料でコーヒーは300円)だった。

英国人のご主人、アイヴァン・ブラッキン(Ivan Brackin)さんは不在だったが、再婚した奥さんのえりなさんが迎えてくれた。ガーデンの下には、透明な淡いコバルトブルーの海が開け、絶好のロケーション。海を見下ろす寝椅子や、木のベンチ&円テーブル、バーベキューコーナーやピザ窯、亜熱帯の花や植物が咲き乱れる芝ガーデンには、寛げるスペースがいくつもあり、寝椅子から真下に美海を一望のもとに見下ろすベンチに移動した私は、心尽くしのコーヒーを啜りながら、飽きることない美景を眺め続けた。

結婚前、森瑶子についての知識は皆無だったというえりなさんは、有名女流作家の後釜に収まるのは容易でなく、心ない先妻ファンの仕打ちに傷つけられたこともあったと真情を吐露しながらも、死後30年以上経った今は折り合いがついているようだった。私は、ブラッキンさんが彼女を後釜に選んだ理由がわかるような気がした。生前の森瑶子は、英国人夫との確執を赤裸々に作品内に暴き出していたのだ。

物書きの妻を持つことは、自身も作家志望だった外国人夫には、屈辱でプライドを傷つけられることであったに違いない。「僕が結婚したのは伊藤雅代(森瑶子の本名)で、森瑶子でない」と常々頑固に言い張っていたそうだから。えりなさんは、穏やかで優しそうな女性で、安らげる伴侶のように思えた。

森瑶子の作品を今一度読み返してみなければと思いつつ、私は作家が建てた夢の御殿、亜熱帯の植物が咲き乱れる広々したテラスの真下に珊瑚礁の海を抱えるシーサイドガーデンカフェ、背後に赤い瓦屋根の別荘が控えるパラダイスを後にした。

森瑶子の別荘の庭園を改造したシーサイドガーデンカフェは、眼下に透明な海を見下ろす絶好のロケーション、往時はこの崖下の星砂の浜まで降りていけたそうだ。

以上、昨年の旅のハイライトを2回に分けて述べたが(1のフィリピン慰霊編はこちら→https://ginzanews.net/?page_id=70327)、 大東亜戦争(1941年から1945年)時の陸軍大将山下奉文(ともゆき、1885-1946、マレーの虎)の、ルソン島の現地妻や山下財宝についてのエピソードほか、日比の慰霊塔巡り(日本は沖縄)など、また回を改めて旅エッセイとしてお届けしたい。

〇書評・森瑶子が与論島を舞台に書いた未来小説「アイランド」(講談社、1988年)

2024年、師走に森瑶子の墓を与論島に訪ねたが、年が明けて、26年前に彼女が与論島の羽衣伝説をテーマに書いた作品を読んだ。

舞台は2005年、この小説が書かれた17年後で、自動運転の小型リニアモーターカーやスーパージェット機、家事ロボット、コンピュータ、テレビ電話(小型スクリーンに映し出される描写はまさに今のビデオコールで臨場感あり)、株のコンピュータによるトレーダー、オンデー・オフデー2種の職を持つライフスタイルなど、さすがに作家ならではの先見の明があって、なかなか面白い。

ただ2005年なら手書き原稿はパソコン打ち、ファックスで送るのではなく、Eメールだろうし、カセットテープを物流送付でなく、データ送信(1回だけデータ送信描写も)、自動運転のリニアカーは今に至るも走ってないし、スーパージェットで日帰り海外旅行も未だ、ロボットも家庭ではお掃除のみ、あとレストランの給仕にたまに利用されているくらいだ。将来、行き先を入力してスタートボタンを押すだけの自動運転のリニアが出来れば、運転しない私には願ってもないが、それまで生きていないだろう。

それはさておき、輪廻転生がテーマでもある筋書きはなかなか興味深かった。以前、女流作家が住んでいた与論島の古い別荘として、己の別荘をモデルにした建物も登場するし、当然だが、当時作家生活10年で100冊刊行済で脂の乗っていた彼女としては、5年後の手遅れガン死など予想だにしていない。2005年まで生きていたら、64歳になっていたはずで、作品中、元の別荘オーナー作家は生きているニュアンスになっている(2、3行触れているだけだが)。さすが売れ筋のプロ、手腕はなかなかで、読み物としては面白いので、興味のある方には、ご一読をお薦めする。

大金久海岸の尽きるところまで歩くと、岩礁の散らばる美しい入江がいくつも現れ、さらに小高い崖を登ると、下には岩場の合間に透明な入江、鳩の海が開ける。

(「インド発コロナ観戦記」は、92回から「インドからの帰国記」にしています。インドに在住する作家で「ホテル・ラブ&ライフ」を経営しているモハンティ三智江さんが現地の新型コロナウイルスの実情について書いてきましたが、92回からはインドからの「帰国記」として随時、掲載しています。

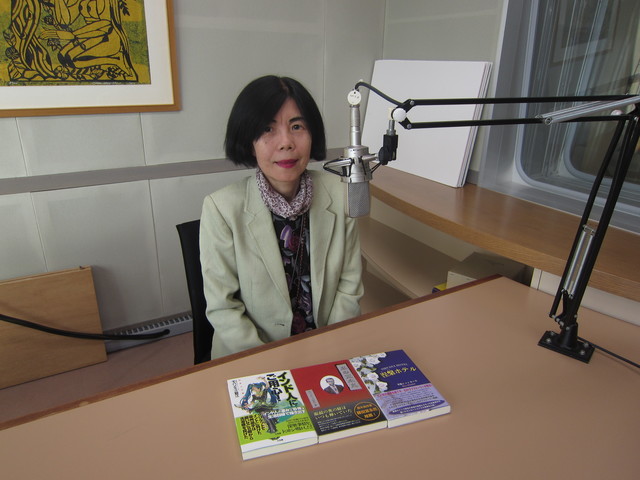

モハンティ三智江さんは福井県福井市生まれ、1987年にインドに移住し、翌1988年に現地男性(2019年秋に病死)と結婚、その後ホテルをオープン、文筆業との二足のわらじで、著書に「お気をつけてよい旅を!」(双葉社)、「インド人には、ご用心!」(三五館)などを刊行している。編集注は筆者と関係ありません)

編集注:ウイキペディアによると、森瑤子は1980年代に活躍した日本の小説家で、静岡県伊東市生まれ、37歳でデビューしてから52歳で没するまでの間に、小説、エッセイ、翻訳など100冊を超える著作を生んだ。作品は20回以上テレビドラマ化されている。

1941年に1歳から4歳まで父親の仕事の関係で、中国の張家口に暮らし、1945年3月に日本に戻る。1946年から父の勧めによりバイオリンを始め、1949年から1965年まで、母親がアメリカ、ドイツ、カンボジアなど世界各国からの留学生を自宅に受け入れる。1959年に東京藝術大学器楽科に入学するも、フランソワーズ・サガン(Francoise Sagan、1935-2004)、ジャン=ポール・サルトル(Jean-Paul Charles Aymard Sartre、1905-1980)、アルベール・カミュ(Albert Camus、1913-1960)らフランス文学に傾倒し、バイオリンへの興味を失い、詩人、画家など、異分野の人々と交流した。

1963年に同大学を卒業、広告代理店の「朝日広告社」に勤務、1964年夏に日本に立ち寄ったイギリスのチェシャー(Cheshire)出身の英国人アイヴァン・ブラッキン(Ivan Brachin)さんと知り合い、婚約、1965年1月に結婚し、東池袋のアパートで新婚生活をスタート。その後、田園調布に転居した。1967年9月に長女ヘザーさんが誕生、朝日広告社を退社。フリーのコピーライターとなり、子育てのため三浦半島に引っ越し、専業主婦となり、次女マリアさん、三女ナオミ・ジェーンさん誕生し、3女の母となった。

1973年にヘザーさんのインターナショナル小学校入学のため、六本木に夫のオフィス兼用の家を借り、1977年に池田満寿夫(1934-1997)が「エーゲ海に捧ぐ」で芥川賞を受賞したのに刺激されて書いた「情事」が1978年に第2回すばる文学賞を受賞し、「すばる」12月号に掲載された。1984年に日本テレビのドラマ「女ざかり」の脚本を執筆し、並行して角川書店から書籍化された。

1986年11月より「月刊カドカワ」に夫のアイヴァン・ブラッキンさんとの共著「ラヴ・ストーリー」を1987年10月まで連載し、1988年に角川書店より「ラヴ・ストーリー」として刊行された。1987年にカナダの島ノルウェイ・アイランドを購入し、夏の避暑先を軽井沢からカナダに変えた。1989年夏に下北沢の自宅新築のため(1990年夏に完成)、池田山(東五反田)に転居し、与論島にスペイン風の別荘を新築した。

1991年4月に日本橋高島屋4階に「森瑤子コレクション」というギフトショップをオープンした。1993年3月上旬に精密検査にて胃がんとの告知を受け、多摩市の病院に転院し、6月上旬に容態が急変、カトリックの洗礼を受け(テレジア雅代・ブラッキン)、7月6日に52歳で亡くなった。

本記事は「銀座新聞ニュース」掲載されたモハンティ三智江さん記事の転載になります。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

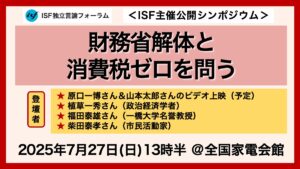

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。

ISF会員登録のご案内

モハンティ三智江

モハンティ三智江

作家・エッセイスト、俳人。1987年インド移住、現地男性と結婚後ホテルオープン、文筆業の傍ら宿経営。著書には「お気をつけてよい旅を!」、「車の荒木鬼」、「インド人にはご用心!」、「涅槃ホテル」等。