映画『標的』静かに広がる~「慰安婦」バッシングの植村隆さん

映画・書籍の紹介・批評

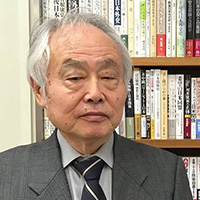

元「慰安婦」だった韓国人女性の証言を1991年にスクープした元朝日新聞記者、植村隆さん(63/写真)に対する「捏造」バッシングが始まったのは2014年。教職の内定していた大学だけでなく、家族への脅迫も激しくなっていった。多くの市民や弁護士とともに立ち上がる姿と、なぜ彼がスケープゴートにされていったかを丹念に追うドキュメンタリー映画『標的』(2021年、1時間39分)が全国で静かな広がりを見せている。4月2日、元町映画館(神戸市)で1週間限定上映のスタート日に植村さんは舞台あいさつに立ち、30人の鑑賞者を前に率直な思いを語った。

●主人公は娘とハルモニたち

神戸松蔭女子学院大学の教壇に立つはずだったので、植村さんは冒頭、神戸への愛着を吐露してから本題に入った。

「映画の主人公は私ではなく娘だったんじゃないかな」。そう、卑劣な匿名の脅迫者は、当時高校生の娘の顔をSNS(ネット交流サービス)にさらし、殺害予告まで行った。植村さんは自分の責任を感じていたが、娘は親を責めることはなかった。映画では終盤、誹謗中傷した男性に対して和解ではなく、なぜ判決を選んだかを娘は顔を上げて話す。

「私の他にも不当な被害を受けている人のために」と、激越ではなく、言葉を選ぶように事実を判例として残す意義を静かに訴える娘を植村さんは尊敬したという。「いつもは親をののしったり、もっときれいな服を着ろとか言う年ごろの娘なんだが、バッシングの時は何も言わなかった」と振り返る。子は親の背中を見ているのだ。

そして植村さんは、もう一方の主人公に「意に反して日本軍人たちの性の相手をさせられたハルモニ(おばあさん)たち」を挙げる。映画では、最初の証言者、金学順(キム・ハクスン)さんはじめ3人が登場する。いま、日本で「慰安婦」問題を正面から取り上げる映画はない。

『標的』の監督、西嶋真司さん(64)にしても、企画を何度も出してはボツにされる民放ディレクターを退職して製作に打ち込み完成させている。教科書からも「慰安婦」の記述がほぼ消滅した。唯一「ともに学ぶ人間の歴史」(学び舎)を採択した学校へ抗議はがきや電話が大量に寄せられるのが日本の現実である。それだけに、この映画の中でのハルモニたちの証言は聞くべき価値があろう。

金学順さんは訴訟を起こすための弁護団の聞き取りに以下の3点を挙げた。

(1)日本政府の謝罪、(2)犠牲者の慰霊碑建立、(3)若い世代への伝達。同席して聞いていた植村さんは、金学順さんの願いが30年たってもまだ実現していないことに驚き、あきれる。「慰霊碑は沖縄での建立にとどまっており、本土では平和の少女像一つで激しい抵抗がある」と嘆く。

●「ヒラ社長」全国を駆け回り

植村さんは『週刊金曜日』発行人兼社長を2018年から務める。歴史修正主義勢力からのバッシング中、果敢に記事を展開してくれた恩義と、リベラルなジャーナリズムの灯を消してはいけないとの思いが後押しとなった。

しかし、広告に頼らず護憲と平和、人権の記事を展開する同社の経営は苦しい。社長を引き受けるに当たって植村さんは給料を社員の最低ラインに抑えるよう要望した。「それは簡単に実現しました」と笑わせ、それ以来、自分のことを「ヒラ社長」と名乗り、「不当判決はあったが元気に闘っている」と頭を下げて拍手を浴びた。

『標的』は釜山国際映画祭招待作品となり、日本ジャーナリスト会議賞を受賞。執念で完成させた西嶋監督は日本人として初めてアン・ジョンピル自由言論賞を受けた。韓国メディアからの注目は高いようだ。

日本との温度差を埋める闘いは、櫻井よしこ、西岡力両氏への名誉毀損訴訟が敗訴しても終わらない。亡くなった金学順さんをはじめハルモニたちの思いも背負い、足腰軽く全国を駆け回る植村さんは決して孤独ではない。

(「レイバーネット日本」より転載)

●「ISF主催公開シンポジウム:参院選後の日本の進路を問う~戦争前夜の大政翼賛化」(8月27日)のお知らせ

※ご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

林田英明

林田英明

1959年、北九州市生まれ。明治大学文学部卒業。毎日新聞社を2024年退職。単著に『戦争への抵抗力を培うために』(2008年、青雲印刷)、『それでもあなたは原発なのか』(2014年、南方新社)。共著に『不良老人伝』(2008年、東海大学出版会)ほか。